開祖の時代と現代では世相が違う。その違いを理解した上で、自分のスタンスを決めるべし!

こんにちは。

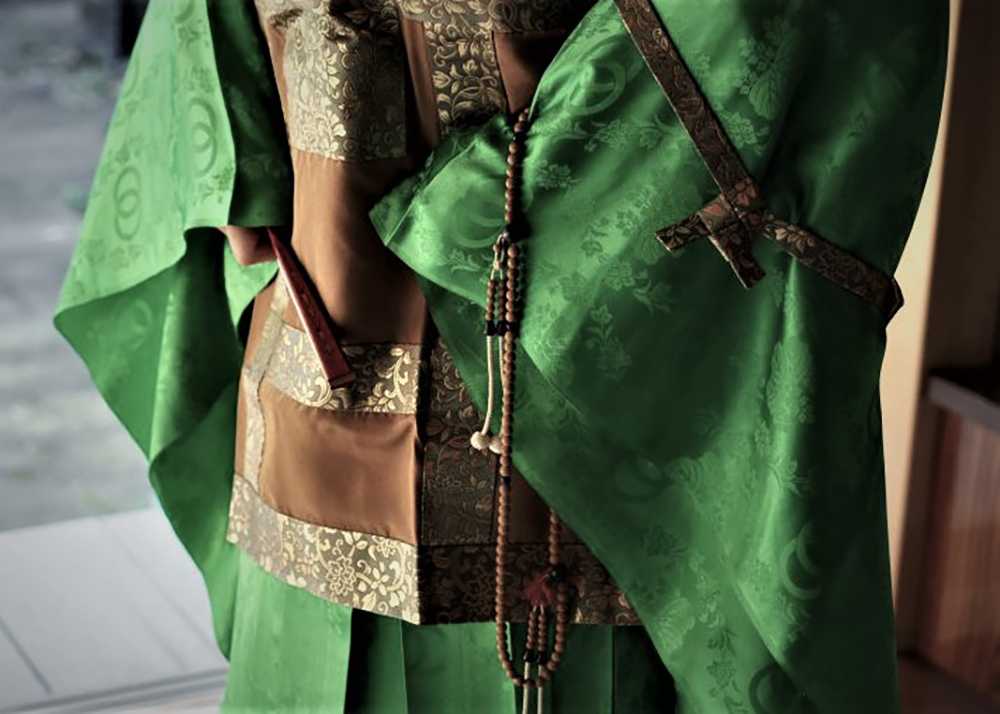

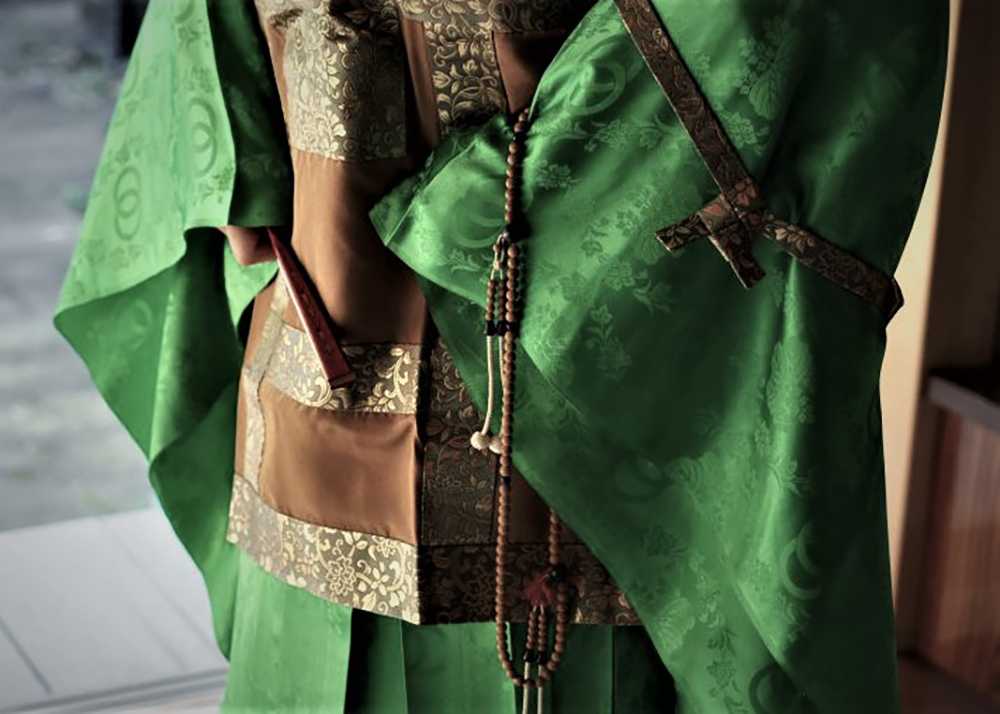

仏教というと、日本人ならば寺院にいる袈裟を着た僧侶を思い浮かべて、そこにある本尊に対して祈りご加護を得る、あるいは先祖を供養するというイメージが強いでしょう。

その雰囲気は、どことなく東洋系の色彩が強いです。

ゆえに、東洋由来のものであると思う人が多いと思います。

しかし、その由来を日本に仏教が渡ってきたころにまでさかのぼると、西洋由来の文化も取り入れた代物であることがわかるのです。

今は、東洋由来のものに感じてしまうが、それはその地域に根差した文化と調和をさせてしまおうという気概が、土着の人間に生じてしまう性ゆえなのです。

何?日本にある仏教は純粋な仏教ではなかったのか?と思って純粋なる仏教を想像して、しまいますが実際は違うのです。

聖徳太子の時代に仏教が入ってきたことは日本の歴史を紐解けば明らかです。

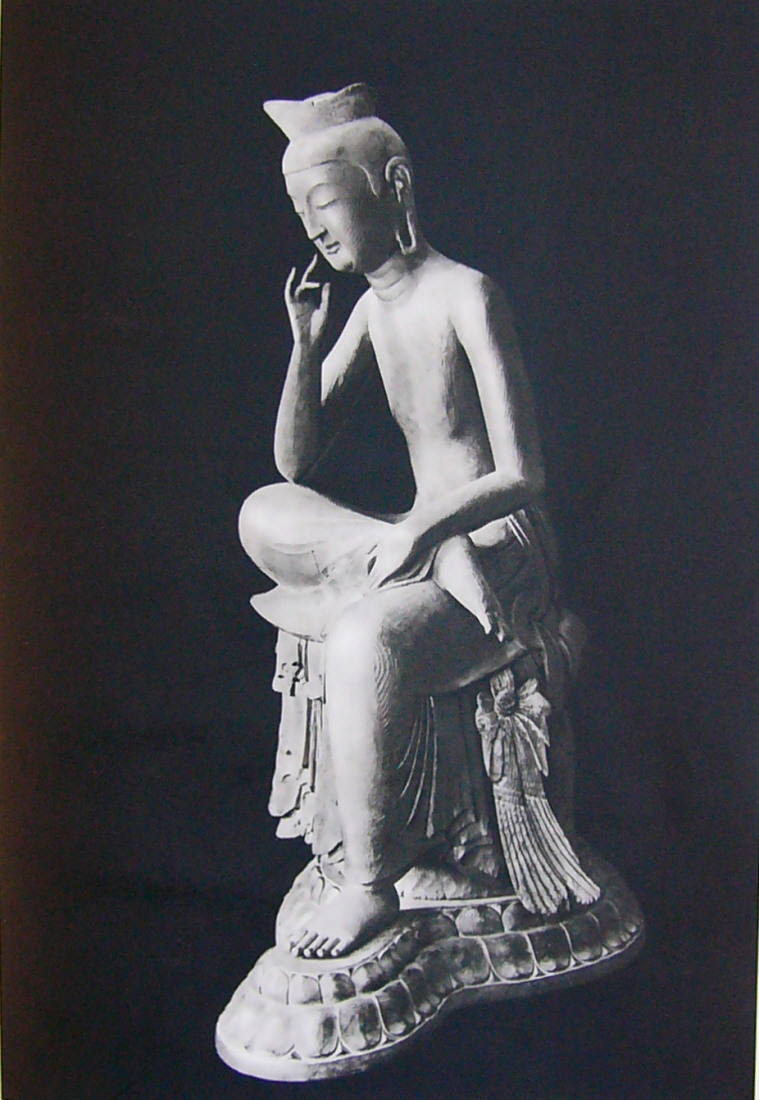

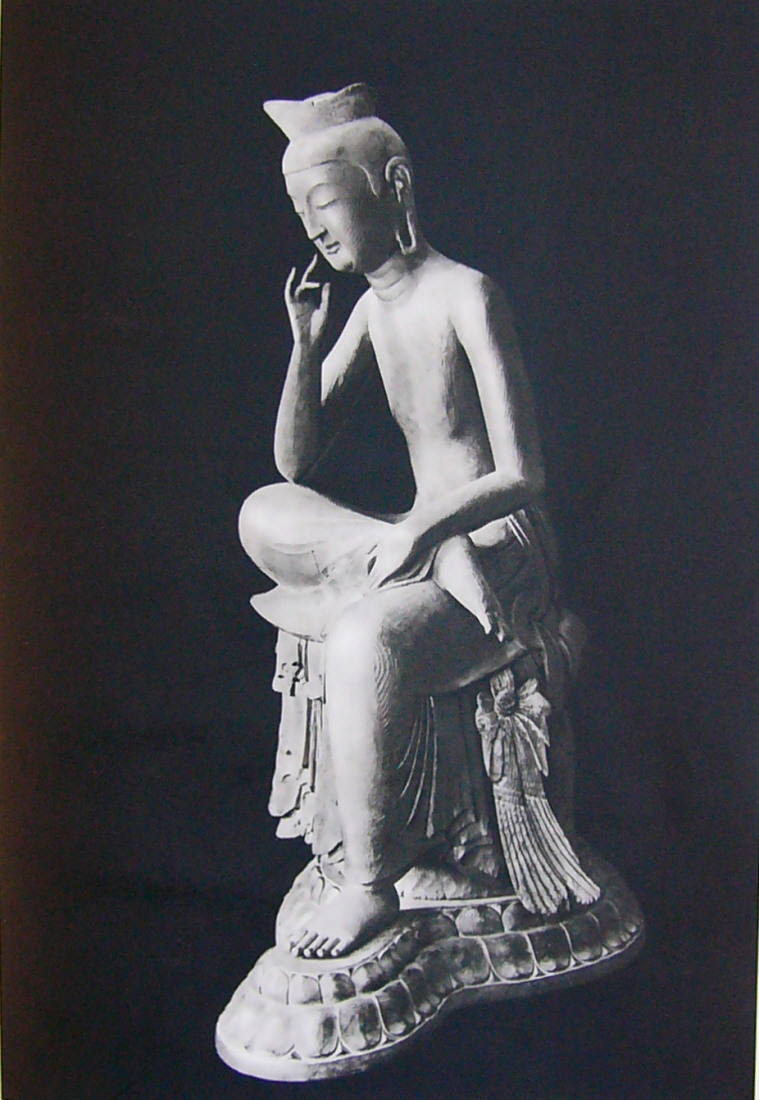

新羅から来た弥勒像(下写真)は3つの指で三角形を作っています。

これはキリスト教の三位一体から由来しているのです。

その弥勒の像は何となく、キリスト教やユダヤ教の趣きを感じないでしょうか?

無理もないです。

キリストの使途トマスがインドに伝道した際に、仏教に取り込まれたのですから。

やはり文化とは、雑種化の宿命を負っているのです。

それを嫌って純粋な仏教を求めてしまう気持ちはわからなくはないです。

その仏教を信仰しようとして、その創始者である釈迦をさかのぼると意外なことがわかります。

釈迦の生きていた時代の仏教は、山で鳥獣を捕って生計を立てていた猟師、海や川で魚を捕る漁師は穢れた職業となっていて、信者になることはもちろん出家も許されなかったのです。

もちろん、これらを食べることも許されなかったのです。

今、そんな生活をしたいと思うでしょうか?

物心ついたときから、動物の肉や魚の肉を食べていた人たちが、釈迦を信仰の対象にしたいがために、そんな生活に戻ることは可能だろうか、という疑問がわきます。

できる人はできるでしょう。

しかし、できない人の方が多数派でしょう。

そのことを非難しようとは思わないです。

大事なことは、今あるところで最も近いものを選び、そこで言われていることを実践しながら、その宗教の中で不満があったら、自ら改良を加えていくしかないのではないでしょうか?

やはり、そういう取捨選択をしていったら、自分のモラルと何から何まで一緒という宗教などないでしょう。

しかし、それがどうしても受けいられなくて、この宗教団体を辞めてしまいたい、と思えるまでになってしまう人はかなり少数派でしょう。

それでも、辞めてしまいたい気持ちの方が、現状を維持する気持ちよりも大きいのであれば辞めるのがいいでしょう。

辞めてしまいたい気持ちの方が、現状を維持する気持ちよりも小さいのであれば、そこにとどまればいいのです。

宗教で言われていることの大半は、中世やその前後の時代の開祖によって語られた内容なのです。

それがそっくりそのまま現代でも通用するとは私としては、思われないのです。

ゆえに、これまでに自分が取り入れてきた情報も加えてモラルとするほかないでしょう。

先に書いたように、文化というものは雑種になる宿命を負っているのです。

ことは人間の思考も必然的に雑種になっていくのです。

宗教で言われている内容には学ぶところはあれど、全部は受け入れられない。

だから、宗教で言われている内容にくわえて、その他、本や雑誌、そして人との会話で知った内容、ネットでの情報などを主体的に摂取して、混ぜて、自分の解釈を加えて熟成させてモラルを形成していくのが王道であると思っているのです私は。

そのように形成したモラルは、雑学と呼ばれそうでが、そうではないのです。

哲学というのです。

そういう哲学を形成するに際し、中世から近世までは宗教が主たる主体だったのです。

日本ではその多くが仏教だったのです。

無理もないです。

こんにちのように紙などほとんどなかったのですし、ましてやネット情報などなかったのですから。

その紙によって作られた本が入手できたのは、僧侶たちの特権階級だけだったのです。

しかし、現代は紙はふんだんにあり、それによって本や冊子などは無限にあるのです。

ゆえに国民の誰もがたやすく入手できるものになったのです。

ですから、それらで学べるものはどんどん学べば盤石になる。

ゆえに、宗教だけに頼るのはナンセンスと思わないでしょうか?

「そんなことはない!宗教で教えられる内容は非常に有意義でこれに勝る有効な情報はない。」という人にお目にかかることはよくありますが、そういう人はその宗教で発行されている新聞や冊子、あるいはそこで催される会合に参加することくらいしかしていないのです。

他の宗教について自分で主体的に学んでいるか、と問われればほとんどか全然学んでいないのです。

なぜ、こういう日常から抜け出せないか?

文字嫌いだからです。

文字嫌いゆえに、他のことについて学ぼうという気になれないのです。

これでは非常に狭窄な理論しか築けないでしょう。

それでも思想信条の自由ですから、咎めだてはしないです。

しかし、私はそういうモラルにはなれない、というだけのことです。

そういう違いについて学びたいという人には、以下の電子書籍は非常にお勧めです。

●以下よりどうぞ。

『比較;大川隆法論 非信者が論じる大川隆法氏の信憑性と天才性』

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

スポンサーリンク 1

スポンサーリンク 1

スポンサーリンク 2

スポンサーリンク 2

幸福の科学の本紹介 ホーム

汗牛充棟.com ホーム

♯釈迦

♯現代

仏教というと、日本人ならば寺院にいる袈裟を着た僧侶を思い浮かべて、そこにある本尊に対して祈りご加護を得る、あるいは先祖を供養するというイメージが強いでしょう。

その雰囲気は、どことなく東洋系の色彩が強いです。

ゆえに、東洋由来のものであると思う人が多いと思います。

しかし、その由来を日本に仏教が渡ってきたころにまでさかのぼると、西洋由来の文化も取り入れた代物であることがわかるのです。

今は、東洋由来のものに感じてしまうが、それはその地域に根差した文化と調和をさせてしまおうという気概が、土着の人間に生じてしまう性ゆえなのです。

何?日本にある仏教は純粋な仏教ではなかったのか?と思って純粋なる仏教を想像して、しまいますが実際は違うのです。

聖徳太子の時代に仏教が入ってきたことは日本の歴史を紐解けば明らかです。

新羅から来た弥勒像(下写真)は3つの指で三角形を作っています。

これはキリスト教の三位一体から由来しているのです。

その弥勒の像は何となく、キリスト教やユダヤ教の趣きを感じないでしょうか?

無理もないです。

キリストの使途トマスがインドに伝道した際に、仏教に取り込まれたのですから。

やはり文化とは、雑種化の宿命を負っているのです。

それを嫌って純粋な仏教を求めてしまう気持ちはわからなくはないです。

その仏教を信仰しようとして、その創始者である釈迦をさかのぼると意外なことがわかります。

釈迦の生きていた時代の仏教は、山で鳥獣を捕って生計を立てていた猟師、海や川で魚を捕る漁師は穢れた職業となっていて、信者になることはもちろん出家も許されなかったのです。

もちろん、これらを食べることも許されなかったのです。

今、そんな生活をしたいと思うでしょうか?

物心ついたときから、動物の肉や魚の肉を食べていた人たちが、釈迦を信仰の対象にしたいがために、そんな生活に戻ることは可能だろうか、という疑問がわきます。

できる人はできるでしょう。

しかし、できない人の方が多数派でしょう。

そのことを非難しようとは思わないです。

大事なことは、今あるところで最も近いものを選び、そこで言われていることを実践しながら、その宗教の中で不満があったら、自ら改良を加えていくしかないのではないでしょうか?

やはり、そういう取捨選択をしていったら、自分のモラルと何から何まで一緒という宗教などないでしょう。

しかし、それがどうしても受けいられなくて、この宗教団体を辞めてしまいたい、と思えるまでになってしまう人はかなり少数派でしょう。

それでも、辞めてしまいたい気持ちの方が、現状を維持する気持ちよりも大きいのであれば辞めるのがいいでしょう。

辞めてしまいたい気持ちの方が、現状を維持する気持ちよりも小さいのであれば、そこにとどまればいいのです。

宗教で言われていることの大半は、中世やその前後の時代の開祖によって語られた内容なのです。

それがそっくりそのまま現代でも通用するとは私としては、思われないのです。

ゆえに、これまでに自分が取り入れてきた情報も加えてモラルとするほかないでしょう。

先に書いたように、文化というものは雑種になる宿命を負っているのです。

ことは人間の思考も必然的に雑種になっていくのです。

宗教で言われている内容には学ぶところはあれど、全部は受け入れられない。

だから、宗教で言われている内容にくわえて、その他、本や雑誌、そして人との会話で知った内容、ネットでの情報などを主体的に摂取して、混ぜて、自分の解釈を加えて熟成させてモラルを形成していくのが王道であると思っているのです私は。

そのように形成したモラルは、雑学と呼ばれそうでが、そうではないのです。

哲学というのです。

そういう哲学を形成するに際し、中世から近世までは宗教が主たる主体だったのです。

日本ではその多くが仏教だったのです。

無理もないです。

こんにちのように紙などほとんどなかったのですし、ましてやネット情報などなかったのですから。

その紙によって作られた本が入手できたのは、僧侶たちの特権階級だけだったのです。

しかし、現代は紙はふんだんにあり、それによって本や冊子などは無限にあるのです。

ゆえに国民の誰もがたやすく入手できるものになったのです。

ですから、それらで学べるものはどんどん学べば盤石になる。

ゆえに、宗教だけに頼るのはナンセンスと思わないでしょうか?

「そんなことはない!宗教で教えられる内容は非常に有意義でこれに勝る有効な情報はない。」という人にお目にかかることはよくありますが、そういう人はその宗教で発行されている新聞や冊子、あるいはそこで催される会合に参加することくらいしかしていないのです。

他の宗教について自分で主体的に学んでいるか、と問われればほとんどか全然学んでいないのです。

なぜ、こういう日常から抜け出せないか?

文字嫌いだからです。

文字嫌いゆえに、他のことについて学ぼうという気になれないのです。

これでは非常に狭窄な理論しか築けないでしょう。

それでも思想信条の自由ですから、咎めだてはしないです。

しかし、私はそういうモラルにはなれない、というだけのことです。

そういう違いについて学びたいという人には、以下の電子書籍は非常にお勧めです。

●以下よりどうぞ。

『比較;大川隆法論 非信者が論じる大川隆法氏の信憑性と天才性』

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

幸福の科学の本紹介 ホーム

汗牛充棟.com ホーム

♯釈迦

♯現代

コメントを書く... Comments