問題が起きたら宗教的に対処すべきか?それとも科学的に対処すべきか?…私はどちらでもないです。

私は、どの宗教にも与しない中道を行くというスタンスです。

その宗教の会合に行ったり、その機関紙をよんだりすると、「この宗教は素晴らしい!」と思えることはしばしばですが、それは他の宗教でも言っていることだったり、その宗教でなくても他の本を読んだりすることでヒントが得られて、それにかなうように行動することで解決できたりすることがあるので、ちょっと時間と距離を置いて客観的に眺めるが大事です。

もちろん、宗教的な利益を得たりすることは当然あるわけですから、宗教を無闇に批判したりはしないし、素直に認めるのやぶさかではないのです。

例えば、理由もわからず、頭が痛くなったり、肩が痛くなったりすることがるとして、宗教的な現象を信じない人は、医学的なことだけで解決を求めようとするするでしょう。

しかし、こういったこういった頭痛などは、神社や寺院にいる浮遊霊の仕業だったりすることがわかりました。

ゆえに、医学的にだけ対処するのは間違いなのです。

その解決には、施餓鬼供養がいいということです。

その施餓鬼供養の仕方は各自で調べるのがいいでしょう。

そして、神社や寺院への参拝は、礼儀を尽くして参拝することが大事なのです。

謙虚な気持ちで、敬虔な気持ちで神仏に接することが大事なのです。

そういうスタンスがないないならば、神社や寺院に参拝するべきではないのです。

しかし、こういった霊による仕業ではなく、本当に医学的な対処(薬を飲む、注射を打つなど)だけで治ってしまうので、これは霊の仕業でないと断定してもいいのでしょうか。

このように、問題点が起きたら、その原因を何に求めるかは、これであると断定的にいうことはできないのです。

医学などの科学に依るのか、宗教によるのかはケースバイケースであるということです。

どちらかに断定することはできないのです。

それに、医学的な原因と宗教的な原因があったりと混交している場合ももちろんあるのです。

ゆえに、幅広い知識を得ていこうとする態度が大事なのです。

わからなかったら、自身で調べることが大事なのです。

ゆえに私は、科学だけでも、宗教だけでもないとするスタンスなのです。

この世で最高の宗教と信じて疑わない人が多い日蓮正宗の信徒団体だった創価学会にしろ、顕正会にしろ、多くの不幸者がいるのです。

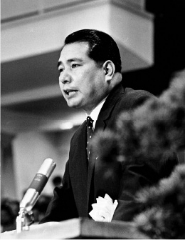

その最たる例が、日蓮正宗の総本山の法主だった日顕(下写真)でしょう。

この人は、創価学会への嫉妬ゆえに、その会員の350億円の寄進によって作った正本堂をはじめ、本山にあった仏殿を破壊したり、木を何百本も切り倒したりしたのみならず、芸者遊びや奢侈生活に勤しんできたのです。

こんな法主が今は亡き人ですが、今頃地獄の業火で火あぶりにされていることは間違いないです。

ここで、なぜ日蓮正宗の信徒や、その付属団体だった人たちは思わなかったのだろうと思うのは、「南無妙法蓮華経と唱えても、不幸な人間を作り出してしまうのだろう」ということを思わないのだろうか?ということですね。

ここでわかるのは、宗教にだけ頼っても駄目であるということです。

私は、日顕の半生をえがいたノンフィクションを読んでわかったのです。

あの人がああいう人格になったのは、自身の育ったゆがんだ家庭環境にある、ということを。

それを分析して、そういうゆがんだ家庭に育った人が更生するにはどうすればいいのかを、析出して提示したのが以下の本です。

※

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

宗教的な方法だけでもダメですし、科学的な方法だけでもダメであるというスタンスなのです。

情報の摂取の仕方は多ければ多いほどいいのですが、1つの宗教だけによるのもいいことではないのです。

日蓮正宗では、開祖.日蓮の言ったことだけに依拠するべしとして、他の神道や仏教の教えを否定し遮断しているのです。

これでは解決していけるはずもないのです。

●そんなスタンスに共鳴してもらえるかたには読んでもらいたいのが以下の本(電子書籍)になります。

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク

汗牛充棟.com ホーム

その宗教の会合に行ったり、その機関紙をよんだりすると、「この宗教は素晴らしい!」と思えることはしばしばですが、それは他の宗教でも言っていることだったり、その宗教でなくても他の本を読んだりすることでヒントが得られて、それにかなうように行動することで解決できたりすることがあるので、ちょっと時間と距離を置いて客観的に眺めるが大事です。

もちろん、宗教的な利益を得たりすることは当然あるわけですから、宗教を無闇に批判したりはしないし、素直に認めるのやぶさかではないのです。

例えば、理由もわからず、頭が痛くなったり、肩が痛くなったりすることがるとして、宗教的な現象を信じない人は、医学的なことだけで解決を求めようとするするでしょう。

しかし、こういったこういった頭痛などは、神社や寺院にいる浮遊霊の仕業だったりすることがわかりました。

ゆえに、医学的にだけ対処するのは間違いなのです。

その解決には、施餓鬼供養がいいということです。

その施餓鬼供養の仕方は各自で調べるのがいいでしょう。

そして、神社や寺院への参拝は、礼儀を尽くして参拝することが大事なのです。

謙虚な気持ちで、敬虔な気持ちで神仏に接することが大事なのです。

そういうスタンスがないないならば、神社や寺院に参拝するべきではないのです。

しかし、こういった霊による仕業ではなく、本当に医学的な対処(薬を飲む、注射を打つなど)だけで治ってしまうので、これは霊の仕業でないと断定してもいいのでしょうか。

このように、問題点が起きたら、その原因を何に求めるかは、これであると断定的にいうことはできないのです。

医学などの科学に依るのか、宗教によるのかはケースバイケースであるということです。

どちらかに断定することはできないのです。

それに、医学的な原因と宗教的な原因があったりと混交している場合ももちろんあるのです。

ゆえに、幅広い知識を得ていこうとする態度が大事なのです。

わからなかったら、自身で調べることが大事なのです。

ゆえに私は、科学だけでも、宗教だけでもないとするスタンスなのです。

この世で最高の宗教と信じて疑わない人が多い日蓮正宗の信徒団体だった創価学会にしろ、顕正会にしろ、多くの不幸者がいるのです。

その最たる例が、日蓮正宗の総本山の法主だった日顕(下写真)でしょう。

この人は、創価学会への嫉妬ゆえに、その会員の350億円の寄進によって作った正本堂をはじめ、本山にあった仏殿を破壊したり、木を何百本も切り倒したりしたのみならず、芸者遊びや奢侈生活に勤しんできたのです。

こんな法主が今は亡き人ですが、今頃地獄の業火で火あぶりにされていることは間違いないです。

ここで、なぜ日蓮正宗の信徒や、その付属団体だった人たちは思わなかったのだろうと思うのは、「南無妙法蓮華経と唱えても、不幸な人間を作り出してしまうのだろう」ということを思わないのだろうか?ということですね。

ここでわかるのは、宗教にだけ頼っても駄目であるということです。

私は、日顕の半生をえがいたノンフィクションを読んでわかったのです。

あの人がああいう人格になったのは、自身の育ったゆがんだ家庭環境にある、ということを。

それを分析して、そういうゆがんだ家庭に育った人が更生するにはどうすればいいのかを、析出して提示したのが以下の本です。

※

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

宗教的な方法だけでもダメですし、科学的な方法だけでもダメであるというスタンスなのです。

情報の摂取の仕方は多ければ多いほどいいのですが、1つの宗教だけによるのもいいことではないのです。

日蓮正宗では、開祖.日蓮の言ったことだけに依拠するべしとして、他の神道や仏教の教えを否定し遮断しているのです。

これでは解決していけるはずもないのです。

●そんなスタンスに共鳴してもらえるかたには読んでもらいたいのが以下の本(電子書籍)になります。

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました。

汗牛充棟.com ホーム

幸福は予定調和ではなく、各自の描く思想にある。(幸福の科学)

幸せとは人によって定義づけが変わってくるでしょう。

しかし、共通するのは、いろんな要素はそれぞれの人によって配合が違ってくるということです。

これだけのお金があればいい。

これだけの友人がいればいい。

こういう職に就きたい。

こういうところで働きたい。

こういうて以後の内容は人によって違ってくるのです。

しかし、人と仲良く、そして友人が多く、ということは、誰でも共通するわけではないのです。

世の中には友人がいてもうれしくないというモラルで生きている人もいるわけです。

そういう人は、宗教に入っている人にとっては信じれないことでしょうが、それは事実なのです。

そう、友人がいないと人生が嫌だ、という人ほど宗教に入るのです。

そして、互いに励ましあい、褒めあって、暖かい人間関係を作ることに専念する。

その際に、大事なのは、人との関係に興味ない人が、自分の職場などにいて、その人が暖かい人になるように働きかける、というような行為はNGですね。

そういう人が、暖かくなるように一生懸命にお祈りをしたりする。

それでその行為は報われることはないから注意が必要です。

なぜならば、人の心に興味ない人は、生まれてから死ぬまでそういうモラルでいるからです。

そういうことを心理学の本を読んで知りました。

それで、私は吹っ切れて、そういう人がいたらロボットに接するような態度に変えました。

それでも、相手は傷ついている風には見えないので安心しました。

そうすることで、ノーストレスでいられることがわかり、その本の著者に感謝したくなりました。

そういう人間に振り回されている人がいたら、是非ともそういう真似をすることをお勧めします。

しかし、また大事なのは、人の痛みを実際に知ること、体感することでしょう。

いくら相手を慮るといっても、実際に暴力を受けて、その痛みやそれによる惨めさは、実際に受けないことにはわからないのです。

わかったという人がいたら、それは慢心としか言いようがないのです。

これが人間の限界なのです。

いくら科学が発達しようが、これは無理なのです。

また宗教的な手段によっても無理なのです。

いくら経文をあげても、相手が痛みをわかるようになることは不可能なのです。

どれだけ心身ともに痛いか、ということは、やはり経験し、実感していくことで、初めて分かるのです。

ゆえに、その体感を得るためには、野外に出て、いろんな人との交わりやスポーツやエクササイズをしていくことが大事なのです。

決して観念的なことで終わらせるのではなく。

しかるに、空手やボクシングなどの格闘技をこなすことは非常に大事でしょう。

世の中が便利になりすぎて、こういった基本的な感情がわからなくなる可能性は大きいです。

そのような痛みがわかるような人間に育てたいならば、格闘技を習わせる。

あるいは、野外でのスポーツを体験させることが大事なのです。

そして教育を施す父母自身もそういう行為に自分を置かなくてはいけないことは言うまでもありません。

自分がしていないのに、子供にだけ命令していては、子供の心はゆがんだものになることは必至です。

こういったことを教えている宗教はまずないでしょう。

ゆえに、そういう人間像を描きたいならば、自分が属している宗教の発行する新聞や冊子だけ読むのではなく、自ら主体的にいろんな他の領域の本を読み、そして大事と思われることに関しては実際に行動に移していくことです。

こういう立場なので、私は予定調和説というものを否定するのです。

予定調和説とは、自分が神に対して必死に祈った。

その結果、今の状態がある。

ゆえにこれは神様がお計らいになった状態だから、これで満足するべきなんだという思想ですね。

しかし、これは科学の発達していなかった時代の思想の産物であって、それを現代においても信じろ、などというのは受け入れられない話しです。

例えば、一生懸命に神に対して祈った。

その結果、自分の国で戦争が起きた。

これは神様がお計らいになったことゆえに、神に感謝しなければならない、などと思わなくてはいけないのでしょうか?

そんなことないですよね?(笑)

こういう思考パターンに日蓮正宗の信徒団体だった顕正会は陥っているように思えます。

その長は浅井昭衛氏(下写真)でした。

この団体は、鎌倉時代を生きた日蓮を開祖と崇める団体で、その日蓮が生前に「末法になると社会は天変地異に襲われる」と書いていた言葉を否定もせずに受け入れているのです。

しかし、その遺言通りに、大地震が発生した。

そうしたら、この団体の信者は「日蓮大聖人の仰せの通りだ」といって喜ぶパターンもあるのです。

「大地震が起きて死者が出ているのに喜んでいるの?」と顕正会の人を訝し気に思ってしまいました。

こういうのではなく世の中を俯瞰して、正しいと思われる状態を措定し、その状態を目指すにはどうすればいいか?

そして自分は何をすべきなのかを考え行動する。

こういうスタンスが大事なのです。

心身の関係も予定調和で片づけては科学の意味がないのです。

そうではなく、宗教に入っているひとにとって大事なのはメタ認知でしょう。

メタ認知とは、人によっていろんな定義がありますが、ここでは、「今自分がいるところから離れて、大きくそれを俯瞰して、重要なことを認知していくこと」という風に定義づけしたいです。

その宗教で書かれていることだけを重要視して、それだけで満足していては、幸せはやってこないでしょう。

そうではなく、宗教以外にもいろんなことを主体的に学んでいくという気概をもって行動していく人こそ、幸福はやってくると思います。

●そういう気概を持った人にこそ、以下の本は読んでほしいし、お勧めしたいです。

『比較;大川隆法論 非信者が論じる大川隆法氏の信憑性と天才性』

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

スポンサーリンク 1

スポンサーリンク 1

スポンサーリンク 2

スポンサーリンク 2

幸福の科学の本紹介 ホーム

汗牛充棟.com ホーム

♯幸福の科学

♯予定調和説

しかし、共通するのは、いろんな要素はそれぞれの人によって配合が違ってくるということです。

これだけのお金があればいい。

これだけの友人がいればいい。

こういう職に就きたい。

こういうところで働きたい。

こういうて以後の内容は人によって違ってくるのです。

しかし、人と仲良く、そして友人が多く、ということは、誰でも共通するわけではないのです。

世の中には友人がいてもうれしくないというモラルで生きている人もいるわけです。

そういう人は、宗教に入っている人にとっては信じれないことでしょうが、それは事実なのです。

そう、友人がいないと人生が嫌だ、という人ほど宗教に入るのです。

そして、互いに励ましあい、褒めあって、暖かい人間関係を作ることに専念する。

その際に、大事なのは、人との関係に興味ない人が、自分の職場などにいて、その人が暖かい人になるように働きかける、というような行為はNGですね。

そういう人が、暖かくなるように一生懸命にお祈りをしたりする。

それでその行為は報われることはないから注意が必要です。

なぜならば、人の心に興味ない人は、生まれてから死ぬまでそういうモラルでいるからです。

そういうことを心理学の本を読んで知りました。

それで、私は吹っ切れて、そういう人がいたらロボットに接するような態度に変えました。

それでも、相手は傷ついている風には見えないので安心しました。

そうすることで、ノーストレスでいられることがわかり、その本の著者に感謝したくなりました。

そういう人間に振り回されている人がいたら、是非ともそういう真似をすることをお勧めします。

しかし、また大事なのは、人の痛みを実際に知ること、体感することでしょう。

いくら相手を慮るといっても、実際に暴力を受けて、その痛みやそれによる惨めさは、実際に受けないことにはわからないのです。

わかったという人がいたら、それは慢心としか言いようがないのです。

これが人間の限界なのです。

いくら科学が発達しようが、これは無理なのです。

また宗教的な手段によっても無理なのです。

いくら経文をあげても、相手が痛みをわかるようになることは不可能なのです。

どれだけ心身ともに痛いか、ということは、やはり経験し、実感していくことで、初めて分かるのです。

ゆえに、その体感を得るためには、野外に出て、いろんな人との交わりやスポーツやエクササイズをしていくことが大事なのです。

決して観念的なことで終わらせるのではなく。

しかるに、空手やボクシングなどの格闘技をこなすことは非常に大事でしょう。

世の中が便利になりすぎて、こういった基本的な感情がわからなくなる可能性は大きいです。

そのような痛みがわかるような人間に育てたいならば、格闘技を習わせる。

あるいは、野外でのスポーツを体験させることが大事なのです。

そして教育を施す父母自身もそういう行為に自分を置かなくてはいけないことは言うまでもありません。

自分がしていないのに、子供にだけ命令していては、子供の心はゆがんだものになることは必至です。

こういったことを教えている宗教はまずないでしょう。

ゆえに、そういう人間像を描きたいならば、自分が属している宗教の発行する新聞や冊子だけ読むのではなく、自ら主体的にいろんな他の領域の本を読み、そして大事と思われることに関しては実際に行動に移していくことです。

こういう立場なので、私は予定調和説というものを否定するのです。

予定調和説とは、自分が神に対して必死に祈った。

その結果、今の状態がある。

ゆえにこれは神様がお計らいになった状態だから、これで満足するべきなんだという思想ですね。

しかし、これは科学の発達していなかった時代の思想の産物であって、それを現代においても信じろ、などというのは受け入れられない話しです。

例えば、一生懸命に神に対して祈った。

その結果、自分の国で戦争が起きた。

これは神様がお計らいになったことゆえに、神に感謝しなければならない、などと思わなくてはいけないのでしょうか?

そんなことないですよね?(笑)

こういう思考パターンに日蓮正宗の信徒団体だった顕正会は陥っているように思えます。

その長は浅井昭衛氏(下写真)でした。

この団体は、鎌倉時代を生きた日蓮を開祖と崇める団体で、その日蓮が生前に「末法になると社会は天変地異に襲われる」と書いていた言葉を否定もせずに受け入れているのです。

しかし、その遺言通りに、大地震が発生した。

そうしたら、この団体の信者は「日蓮大聖人の仰せの通りだ」といって喜ぶパターンもあるのです。

「大地震が起きて死者が出ているのに喜んでいるの?」と顕正会の人を訝し気に思ってしまいました。

こういうのではなく世の中を俯瞰して、正しいと思われる状態を措定し、その状態を目指すにはどうすればいいか?

そして自分は何をすべきなのかを考え行動する。

こういうスタンスが大事なのです。

心身の関係も予定調和で片づけては科学の意味がないのです。

そうではなく、宗教に入っているひとにとって大事なのはメタ認知でしょう。

メタ認知とは、人によっていろんな定義がありますが、ここでは、「今自分がいるところから離れて、大きくそれを俯瞰して、重要なことを認知していくこと」という風に定義づけしたいです。

その宗教で書かれていることだけを重要視して、それだけで満足していては、幸せはやってこないでしょう。

そうではなく、宗教以外にもいろんなことを主体的に学んでいくという気概をもって行動していく人こそ、幸福はやってくると思います。

●そういう気概を持った人にこそ、以下の本は読んでほしいし、お勧めしたいです。

『比較;大川隆法論 非信者が論じる大川隆法氏の信憑性と天才性』

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

幸福の科学の本紹介 ホーム

汗牛充棟.com ホーム

♯幸福の科学

♯予定調和説

信頼のおける宗教であっても、そこで話されていることだけを信じて行動していればいいか?…そんなことはなし。ではどうすれば?(幸福の科学)

私が幸福の科学の某支部の会館にいって、その講義を受けて、それからというもの当会の冊子を毎月無料で送付してもらっているのですが、それは毎月欠かさず読んでいます。

自分にとって意味がない、と思われるのであれば、このようなことにはならず、読まずに捨ててしまいます。

しかしそうならないのは、私が当会の教えに惹かれているからです。

私がそれまで属していた創価学会では、ほぼこの世での人間の倫理を説くばかりで、あの世や霊といったこととの人間の関係については説かれたことがなかったのです。

そういうものを説いてこそ宗教だ、と思っていた私は創価学会には不信を抱いていたのです。

片手落ちの宗教だ、というそしりはまぬかれないでしょう。

それは創価学会は日蓮正宗の信徒団体であったからなのですが、日蓮正宗とは、鎌倉時代を生きた日蓮(下写真)という僧侶が、自分の宗教を開始し、その6人の弟子がいたのですが、そのうちの日興上人だけが、日蓮の教えだけを忠実に守っていたのです。

その教えとは、日蓮の教えだけを正直に伝えなさいとしていた教義なのです。

しかし、あとの5人の弟子たちは、日蓮の教え以外にも、神道や儒教などの教えをも交えて伝えていったのです。

その5人の弟子たちの流れをくむのが日蓮宗と総称されているのです。

しかし、それには反論をしたいのです。

日蓮は、いろんな宗教を主体的に学んでいったのです。

真言、禅、念仏、天台といった仏教はもちろん、儒教や神道をも学んで、必要と思われるものは取り入れ、必要と思われない部分に関しては取り入れずに自分独自の体系を作り上げていったのです。

ゆえに、いまはいくつかに分裂してしまっている日蓮正宗の団体ですが、いずれも神社や他の仏教寺院への参拝を禁止しているのです。

もちろん、それが発見されたとしても除名などといった謹厳なことはしないでしょうが。

そこで疑問の思うのですが、日蓮はいろんな仏教や神道や儒教を学んでいって自身の宗教を開祖したにも関わらず、それらを学ぶな、それについて書かれた本を読むな、というのは自己矛盾と思わざるを得ないですね。

それに…といって講義しても読んでいる人を不愉快にさせることにつながるので、やめておきましょう。

やはり総合性が大事、という頭でいるのです私は。

それにかなった宗教であるからこそ、幸福の科学は信用できるなと思ったのです。

世の中自体が総合性によって成り立っているのです。

人間が食べ物を食べれるのは、いろんな神や仏の計らいによって成り立っているからという議論も成り立つでしょう。

日蓮が、その恩恵を与えてくれているから、私たちが食べものを食べれるのでしょうか?

そんなことはないでしょう。

もし、そんなことが言えるのならば、その詳細を私が屈服するまで話してほしいものです。

そういうことができた日蓮正宗系の信者にあったことがないのです。

ゆえに、日蓮だけに頼らずに、いろんな神や仏に感謝して、周りの人間を含めあらゆる事物に感謝して生きていく所存なのです。

そういった総合性に共感できる人ならば、幸福の科学には目を向けることができるのではないでしょうか?

どういう人間が天国へ行くか?

どういう人間が地獄へ行くか?

霊に対しては、どのような態度にすべきか?

災いをもたらす霊はどのような人が死後なるか?

こういったことを信じながら、日々生活していくことで、今後の人生は大幅に変わってくるでしょう、いい意味で?

もちろん水子の霊についても、知っておく必要があるでしょう。

水子とは、女性の体内に宿った胎児が何らかの理由で流産してしまったとか、中絶してしまった後に、その親類に災いをもたらす霊ということです。

これも知っていれば、これからの人生についてもいい意味で変わってくるでしょう。

そういうことも幸福の科学で唱えられる経文内で入れるべきであると思っていたのです。

「果たしてそんなことが書いてあるのだろうか?」と思い、幸福の科学の経文の本を見たらあったのですね。

まさかあるとは思わなかったですね。

なぜそんな思いになったのかといえば、当会の機関誌には、水子の例がまるで書かれていなかったからですね。

死んだ家族の霊の供養によって幸福になった、という例がほとんどだったのです。

水子云々についての信者の例は書かれていなかったのです。

しかし、経本内にある観念文にはあるのを発見したのです。

この発見によって、更に「当会は総合的だなあ」という気にさせたのでした。

気になったのは、水子に関して詳説がないのです。

いろんな霊についての本を読むと、水子の霊の供養をすることによって災いが降りかからなくなった、という例をいくつも読んできて、そういうテレビ番組も多く見てきた私としては、かなり興味がわいていたのです。

当会の故.大川総裁(下写真)による水子の供養が成功した、ということはあった可能性も大いにあるでしょう。

この宗教団体の信者による霊からの災いから脱却の体験談は多くあるからです。

しかし、それを当会の供養法を勧めるかどうかは、私は心もとないです。

そういう経験は私にないからです。

ゆえに、当会による供養をするかどうか。

あるいは、他の寺院に行って供養してもらうかどうかは、その人に任せるほかないのです。

自身で調べ、その寺院に赴き、供養をお願いするかは決めてもらうほかないのです。

「この宗教で必ず幸福になれる!」などということは絶対にいえないのです。

かならず幸せになれる保証などないのですから。

だから、私は創価学会員時代に誰にも勧めなかったし、他の宗教も勧めないのです。

選択と行動は自身に任せるとしか言えないわけです。

しかし、いろんな仏教の本を読んできて、ロウソク、線香、花のお供えは、先祖供養の基本とされているのです。

これらに関しては幸福の科学では講義されることがないのですし、実際これらは使っていないです。

ゆえに、それらを投げ出して当会に入ることで幸福を必ず引き寄せれるのかどうかは、確かなことは言えないわけです。

人間だれしも程度の差はあれ保守的なのです。

ロウソク、線香、花のお供えに行動を移行したことで開運した人は、幸福の科学に批判的になるだろうし、批判しなくても自身にとっては興味の射程外になることは間違いないでしょう。

こういうことが人生上に往々にして存在するわけで、「この宗教で必ず幸福になれる!」などということは言えないことがおわかりでしょうか?

私としては、確定的と思われた宗教にはまることはいいが、それにプラスして、いろんなことを他の科学的なことを書いた本や宗教から学んで取り入れて、自身の哲学を構築せよ、ということが言いたいわけです。

ゆえに、幸福の科学を勧める、という立場にはなれないわけです。

しかし、当会は、私のモラルと大幅にフィットするがゆえに、哲学の一部として取り入れているわけです。

ゆえに勧めればいいじゃんと思われる向きもあるでしょうが、それだけでなく、他のことも主体的に学んで取り入れるのがいいでしょう、ということが言いたいわけです。

だから、特定の宗教に入るだけでは幸せにはなれないですよ、ということを言いたいのです。

それが基本モラルになっているのです私は!

そんなスタンスをすすめているわけです。

●それに共鳴できる人ならば、以下の本はお勧めしたいです。

『比較;大川隆法論 非信者が論じる大川隆法氏の信憑性と天才性』

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

スポンサーリンク 1

スポンサーリンク 1

スポンサーリンク 2

スポンサーリンク 2

自分にとって意味がない、と思われるのであれば、このようなことにはならず、読まずに捨ててしまいます。

しかしそうならないのは、私が当会の教えに惹かれているからです。

私がそれまで属していた創価学会では、ほぼこの世での人間の倫理を説くばかりで、あの世や霊といったこととの人間の関係については説かれたことがなかったのです。

そういうものを説いてこそ宗教だ、と思っていた私は創価学会には不信を抱いていたのです。

片手落ちの宗教だ、というそしりはまぬかれないでしょう。

それは創価学会は日蓮正宗の信徒団体であったからなのですが、日蓮正宗とは、鎌倉時代を生きた日蓮(下写真)という僧侶が、自分の宗教を開始し、その6人の弟子がいたのですが、そのうちの日興上人だけが、日蓮の教えだけを忠実に守っていたのです。

その教えとは、日蓮の教えだけを正直に伝えなさいとしていた教義なのです。

しかし、あとの5人の弟子たちは、日蓮の教え以外にも、神道や儒教などの教えをも交えて伝えていったのです。

その5人の弟子たちの流れをくむのが日蓮宗と総称されているのです。

しかし、それには反論をしたいのです。

日蓮は、いろんな宗教を主体的に学んでいったのです。

真言、禅、念仏、天台といった仏教はもちろん、儒教や神道をも学んで、必要と思われるものは取り入れ、必要と思われない部分に関しては取り入れずに自分独自の体系を作り上げていったのです。

ゆえに、いまはいくつかに分裂してしまっている日蓮正宗の団体ですが、いずれも神社や他の仏教寺院への参拝を禁止しているのです。

もちろん、それが発見されたとしても除名などといった謹厳なことはしないでしょうが。

そこで疑問の思うのですが、日蓮はいろんな仏教や神道や儒教を学んでいって自身の宗教を開祖したにも関わらず、それらを学ぶな、それについて書かれた本を読むな、というのは自己矛盾と思わざるを得ないですね。

それに…といって講義しても読んでいる人を不愉快にさせることにつながるので、やめておきましょう。

やはり総合性が大事、という頭でいるのです私は。

それにかなった宗教であるからこそ、幸福の科学は信用できるなと思ったのです。

世の中自体が総合性によって成り立っているのです。

人間が食べ物を食べれるのは、いろんな神や仏の計らいによって成り立っているからという議論も成り立つでしょう。

日蓮が、その恩恵を与えてくれているから、私たちが食べものを食べれるのでしょうか?

そんなことはないでしょう。

もし、そんなことが言えるのならば、その詳細を私が屈服するまで話してほしいものです。

そういうことができた日蓮正宗系の信者にあったことがないのです。

ゆえに、日蓮だけに頼らずに、いろんな神や仏に感謝して、周りの人間を含めあらゆる事物に感謝して生きていく所存なのです。

そういった総合性に共感できる人ならば、幸福の科学には目を向けることができるのではないでしょうか?

どういう人間が天国へ行くか?

どういう人間が地獄へ行くか?

霊に対しては、どのような態度にすべきか?

災いをもたらす霊はどのような人が死後なるか?

こういったことを信じながら、日々生活していくことで、今後の人生は大幅に変わってくるでしょう、いい意味で?

もちろん水子の霊についても、知っておく必要があるでしょう。

水子とは、女性の体内に宿った胎児が何らかの理由で流産してしまったとか、中絶してしまった後に、その親類に災いをもたらす霊ということです。

これも知っていれば、これからの人生についてもいい意味で変わってくるでしょう。

そういうことも幸福の科学で唱えられる経文内で入れるべきであると思っていたのです。

「果たしてそんなことが書いてあるのだろうか?」と思い、幸福の科学の経文の本を見たらあったのですね。

まさかあるとは思わなかったですね。

なぜそんな思いになったのかといえば、当会の機関誌には、水子の例がまるで書かれていなかったからですね。

死んだ家族の霊の供養によって幸福になった、という例がほとんどだったのです。

水子云々についての信者の例は書かれていなかったのです。

しかし、経本内にある観念文にはあるのを発見したのです。

この発見によって、更に「当会は総合的だなあ」という気にさせたのでした。

気になったのは、水子に関して詳説がないのです。

いろんな霊についての本を読むと、水子の霊の供養をすることによって災いが降りかからなくなった、という例をいくつも読んできて、そういうテレビ番組も多く見てきた私としては、かなり興味がわいていたのです。

当会の故.大川総裁(下写真)による水子の供養が成功した、ということはあった可能性も大いにあるでしょう。

この宗教団体の信者による霊からの災いから脱却の体験談は多くあるからです。

しかし、それを当会の供養法を勧めるかどうかは、私は心もとないです。

そういう経験は私にないからです。

ゆえに、当会による供養をするかどうか。

あるいは、他の寺院に行って供養してもらうかどうかは、その人に任せるほかないのです。

自身で調べ、その寺院に赴き、供養をお願いするかは決めてもらうほかないのです。

「この宗教で必ず幸福になれる!」などということは絶対にいえないのです。

かならず幸せになれる保証などないのですから。

だから、私は創価学会員時代に誰にも勧めなかったし、他の宗教も勧めないのです。

選択と行動は自身に任せるとしか言えないわけです。

しかし、いろんな仏教の本を読んできて、ロウソク、線香、花のお供えは、先祖供養の基本とされているのです。

これらに関しては幸福の科学では講義されることがないのですし、実際これらは使っていないです。

ゆえに、それらを投げ出して当会に入ることで幸福を必ず引き寄せれるのかどうかは、確かなことは言えないわけです。

人間だれしも程度の差はあれ保守的なのです。

ロウソク、線香、花のお供えに行動を移行したことで開運した人は、幸福の科学に批判的になるだろうし、批判しなくても自身にとっては興味の射程外になることは間違いないでしょう。

こういうことが人生上に往々にして存在するわけで、「この宗教で必ず幸福になれる!」などということは言えないことがおわかりでしょうか?

私としては、確定的と思われた宗教にはまることはいいが、それにプラスして、いろんなことを他の科学的なことを書いた本や宗教から学んで取り入れて、自身の哲学を構築せよ、ということが言いたいわけです。

ゆえに、幸福の科学を勧める、という立場にはなれないわけです。

しかし、当会は、私のモラルと大幅にフィットするがゆえに、哲学の一部として取り入れているわけです。

ゆえに勧めればいいじゃんと思われる向きもあるでしょうが、それだけでなく、他のことも主体的に学んで取り入れるのがいいでしょう、ということが言いたいわけです。

だから、特定の宗教に入るだけでは幸せにはなれないですよ、ということを言いたいのです。

それが基本モラルになっているのです私は!

そんなスタンスをすすめているわけです。

●それに共鳴できる人ならば、以下の本はお勧めしたいです。

『比較;大川隆法論 非信者が論じる大川隆法氏の信憑性と天才性』

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

人のありがたさがわかるようになるには、最高の宗教に入ればそれでいい…そんなわけはないです(笑) (幸福の科学)

あまりに便利すぎる時代に生きているな現代人は、という思いにさせられることはままあります。

終戦直後の日本を描いたノンフィクション漫画である『はだしのゲン』を読むと。

そういうつらく悲しい生活を送るという共通の経験は、政治家であろうと一般庶民であろうと一緒だったわけです。

ゆえに、政治家も、最大限に一般庶民の気持ちを掬いとることができて、世界に冠たる平等国家を作ることが日本はできたのです。

しかし、現今の日本は格差社会になってしまったのです。

その萌芽は90年代半ばにすでに表れていました。

政治家を例にとると、やはり、政治家の家庭のような生まれ持って裕福な家庭に育つと、そういう一般庶民の生活を実感せよと言っても観念的にしかわからないのです。

ゆえに、政策決定においても、自分の生活を裕福にすることが最優先にしてしまう。

やはり、人の痛みを知るには実感することが最大限大事なのですし、それが最高の手段でしょう。

古今東西を通じて変わらない事実です。

裕福な家庭で育ち、何不自由なく生活して、高学歴を得て、いい給料をもらってきた人は、やはり人の痛みがわからないパターンが多いのです。

それがわかるには、つらい仕事を実際にしてみるほかないのです。

その他、家に住む、食べものを食べる、通勤する、パソコン使える、車使う、水道を使う…これらの恩恵は、そういう職に従事することで初めて分かるのです。

あまりにエリートすぎるとわからないです。

そのありがたさを実感するには、やはり自分をつらい場所に置くことでしょう。

そういう人の恩恵を痛感するためには、不自由な場面にも自分を置くことも大事でしょう。

それを実感してきました私は。

私は機械オンチゆえに、機械の故障など直せるはずはないのです。

私がドトールで働いていた時に、コーヒーマシンが壊れてしまい、どうしても直すことができず、仕方なしに修理業者を呼んで直してもらいました。

その時のありがたさといったらなかったです。

その業者さんが救世主のように思えてきました。

こういう経験をすることによって、人やもののありがたさがわかるのです。

そういうものをわかる人間になるように、宗教に頼って、そこで祈っても不可能なのです。

それによって多少の効果はあるでしょうが、それに頼りすぎても効果は薄いです。

ありがたさがわからない人は、実感させることが大事なのです。

宗教にはまる人は、あまりにその宗教の効用を語りすぎて、現実の実際が見えないことがあるから注意が必要です。

まあ、学者にも同じことが言えて、社会にある問題点を認識しすぎて、あたかも今の社会は地獄だ、みたいなニュアンスのことを書くようなるから注意が必要です(笑)。

日蓮正宗系の宗教団体にもそういう弊があります。

日蓮正宗、創価学会、顕正会、正信会といった富士門流といわれる団体では、開祖.日蓮の言ったことだけを依拠して、その他の団体、例えば神社に参拝することを禁じているのです。

もちろん参拝したからといって除名にはならないでしょうが、そういう教えが基本になっているのです。

しかし、神社はいろんな対象を祀っているパターンがあります。

その対象が人物であったり、特定の神だったりといろいろあるのです。

しかし、日本が古来から植物を育てて、それらを食べていくことで成り立った文化の国であるならば、それらの豊穣を願って、それを神にたいして祈るのは必然でしょう。

それなのに、それを祈ることを禁止するとはどういう思い上がりですか?と言いたくなります。

日蓮大聖人が、我々に食べ物を供給してくれているのですか、と問いたいです。

ゆえに、そういった豊穣を祈るのは普通だし、それらをたてまつった神社への参拝をも禁止するなどということは、あまりに狭窄な論だと思わざるを得なかったですね。

そういったことも、過去、創価学会に属していた時に思い、ここから私が離れていった理由なのですね。

かといって、他の宗教に入ればいいということではないのです。

どの宗教にも、それなりに魅力はあるのです。

ゆえに、その宗教にこだわるのは大いに結構だと思います。

しかし、それだけでなく、いろんな事柄を学んでいって、自分の哲学を構築していくことが大事だというのが私のモラルなのです。

哲学とは、雑学.乱読で構築していった知識や知恵の総体であるとしたのは著作家の鷲田小弥太氏です。

鷲田氏の定義に従えば、いろんな事柄を学んでいかなくては、哲学にはならないですね。

自分が属した宗教団体からくる機関紙や雑誌だけしか読んでいないのであれば、要素(知識や知恵)が圧倒的に足りないのですから。

ゆえに、真の哲学を構築するには、宗教だけの情報では足りなくて、自分で主体的に学ぶ姿勢が大事ですね。

そういったスタンスをすすめている幸福の科学には私は大幅な信頼をしているのです。

もちろん、この団体からくる情報だけがすべてではないのですが。

そんなスタンスに共鳴できる人には、以下の電子書籍はお勧めですね。

●以下よりどうぞ!

『比較;大川隆法論 非信者が論じる大川隆法氏の信憑性と天才性』

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

スポンサーリンク 1

スポンサーリンク 1

スポンサーリンク 2

スポンサーリンク 2

幸福の科学の本紹介 ホーム

汗牛充棟.com ホーム

♯幸福の科学

♯日蓮正宗

終戦直後の日本を描いたノンフィクション漫画である『はだしのゲン』を読むと。

そういうつらく悲しい生活を送るという共通の経験は、政治家であろうと一般庶民であろうと一緒だったわけです。

ゆえに、政治家も、最大限に一般庶民の気持ちを掬いとることができて、世界に冠たる平等国家を作ることが日本はできたのです。

しかし、現今の日本は格差社会になってしまったのです。

その萌芽は90年代半ばにすでに表れていました。

政治家を例にとると、やはり、政治家の家庭のような生まれ持って裕福な家庭に育つと、そういう一般庶民の生活を実感せよと言っても観念的にしかわからないのです。

ゆえに、政策決定においても、自分の生活を裕福にすることが最優先にしてしまう。

やはり、人の痛みを知るには実感することが最大限大事なのですし、それが最高の手段でしょう。

古今東西を通じて変わらない事実です。

裕福な家庭で育ち、何不自由なく生活して、高学歴を得て、いい給料をもらってきた人は、やはり人の痛みがわからないパターンが多いのです。

それがわかるには、つらい仕事を実際にしてみるほかないのです。

その他、家に住む、食べものを食べる、通勤する、パソコン使える、車使う、水道を使う…これらの恩恵は、そういう職に従事することで初めて分かるのです。

あまりにエリートすぎるとわからないです。

そのありがたさを実感するには、やはり自分をつらい場所に置くことでしょう。

そういう人の恩恵を痛感するためには、不自由な場面にも自分を置くことも大事でしょう。

それを実感してきました私は。

私は機械オンチゆえに、機械の故障など直せるはずはないのです。

私がドトールで働いていた時に、コーヒーマシンが壊れてしまい、どうしても直すことができず、仕方なしに修理業者を呼んで直してもらいました。

その時のありがたさといったらなかったです。

その業者さんが救世主のように思えてきました。

こういう経験をすることによって、人やもののありがたさがわかるのです。

そういうものをわかる人間になるように、宗教に頼って、そこで祈っても不可能なのです。

それによって多少の効果はあるでしょうが、それに頼りすぎても効果は薄いです。

ありがたさがわからない人は、実感させることが大事なのです。

宗教にはまる人は、あまりにその宗教の効用を語りすぎて、現実の実際が見えないことがあるから注意が必要です。

まあ、学者にも同じことが言えて、社会にある問題点を認識しすぎて、あたかも今の社会は地獄だ、みたいなニュアンスのことを書くようなるから注意が必要です(笑)。

日蓮正宗系の宗教団体にもそういう弊があります。

日蓮正宗、創価学会、顕正会、正信会といった富士門流といわれる団体では、開祖.日蓮の言ったことだけを依拠して、その他の団体、例えば神社に参拝することを禁じているのです。

もちろん参拝したからといって除名にはならないでしょうが、そういう教えが基本になっているのです。

しかし、神社はいろんな対象を祀っているパターンがあります。

その対象が人物であったり、特定の神だったりといろいろあるのです。

しかし、日本が古来から植物を育てて、それらを食べていくことで成り立った文化の国であるならば、それらの豊穣を願って、それを神にたいして祈るのは必然でしょう。

それなのに、それを祈ることを禁止するとはどういう思い上がりですか?と言いたくなります。

日蓮大聖人が、我々に食べ物を供給してくれているのですか、と問いたいです。

ゆえに、そういった豊穣を祈るのは普通だし、それらをたてまつった神社への参拝をも禁止するなどということは、あまりに狭窄な論だと思わざるを得なかったですね。

そういったことも、過去、創価学会に属していた時に思い、ここから私が離れていった理由なのですね。

かといって、他の宗教に入ればいいということではないのです。

どの宗教にも、それなりに魅力はあるのです。

ゆえに、その宗教にこだわるのは大いに結構だと思います。

しかし、それだけでなく、いろんな事柄を学んでいって、自分の哲学を構築していくことが大事だというのが私のモラルなのです。

哲学とは、雑学.乱読で構築していった知識や知恵の総体であるとしたのは著作家の鷲田小弥太氏です。

鷲田氏の定義に従えば、いろんな事柄を学んでいかなくては、哲学にはならないですね。

自分が属した宗教団体からくる機関紙や雑誌だけしか読んでいないのであれば、要素(知識や知恵)が圧倒的に足りないのですから。

ゆえに、真の哲学を構築するには、宗教だけの情報では足りなくて、自分で主体的に学ぶ姿勢が大事ですね。

そういったスタンスをすすめている幸福の科学には私は大幅な信頼をしているのです。

もちろん、この団体からくる情報だけがすべてではないのですが。

そんなスタンスに共鳴できる人には、以下の電子書籍はお勧めですね。

●以下よりどうぞ!

『比較;大川隆法論 非信者が論じる大川隆法氏の信憑性と天才性』

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

幸福の科学の本紹介 ホーム

汗牛充棟.com ホーム

♯幸福の科学

♯日蓮正宗

幸福の科学には大幅の信頼を寄せる。しかし、それだけでいいのだろうか? (幸福の科学)

アフラックのがん保険は有名です。

なぜ有名か?

がんにかかる人が昨今は多いから,それを求める人が多く、そのための宣伝を企業もこぞってするためにその宣伝を多く見るからですね。

そして、もしも、がんになったら、この保険に入っていれば、治療や入院時に、大きな金額を出さなくて済むのです。

しかし、かつてはがんにかかる人は、終戦(第二次世界大戦)直後はがんにかかる人は、1000人に1人だったのですが、昨今は2人に1人という大きな数字になっています。

なぜ多いこれほども昨今はがん患者が多いのか?

現代人は好奇心がないのか、それを探索しないのが不思議です。

私の研究の結果、食べ物だったり、日用品だったり、健康診断の検査方法だったりと、いろんな原因があると分かりました。

理由は1つだけではなかったのです。

ゆえに私は、がん保険に入るよりも、そういう原因となるものを日常生活から排除していくのがいいと思い、それを日々行動に移しているのです。

こういった予防的なことが一番大事と思われてならないのです。

罹ってから何かしようとするのではなく。

また現代人に対して不思議なのは、何故、要介護で風呂自分で入れない人が多いのかの、その理由を探ろうとしないのだろうか?ということですね。

それも、やはり若いころからの習慣の積み重ねの結果という部分が大きいのですね。

そういう積み重ねの結果、要介護になるかならないかの分かれ目になる、ということですね。

要介護にならないためにはどうすればいいかを研究して、そうならないように若いうちから行動していく。

そういうスタンスが大事なのだと思います。

私は要介護になって、入浴も排せつも他人の世話になりながら生きていくなんて言うのはまっぴらごめんと思っているのです(笑)

昔、祖母の入院の見舞いに行ったときに、祖母の同室にいたぼけ老人女性のそういった世話をしている姿を見て、あまりに悲惨さをまじかに見て、そういう世話をする人のかわいそうさを実感しましたらね(笑)。

幸福の科学の故.大川総裁も書物の中で、「自分が要介護にならないように日々努力していくことが大事」と書いてありました。

それには大きく賛同するものです私は。

現代人に気づいてほしいのは、何か素晴らしい宗教に入って祈ることで、要介護の老人には絶対にならないといった容易な思考にはならないでほしいということですね。

私は、こと幸福の科学には大いにスタンス的に賛同するものですが、だからといって、この宗教に入ることで要介護の人にはならない、あるいはがんにかからないといったことは絶対に言えない、ということです。

大いにこの宗教には賛同するものですが、幸福の科学への入会や祈願はしないとしているのです私は。

なぜ?と思われるでしょうが、障壁が立ちはだかったら、他の本などで自分で理由を突き止めることができるからです。

宗教で学ぶものがあれど、そこのみならず、いろんな探求心をたもって、前進していくことでその障壁を打ち破ることができる、という経験をしてきたからですね。

最初は、その道の人たちのいうことを素直に聞く(=守)。

そして、自分にできることをプラスしていき、アレンジを加える(=破)。

そして、その行為を繰り返すことで、だれにもあっと言わせるような境地に到達する(=離)。

この道筋である守破離が大事なのです。

宗教に入らずも、アレンジを加えて、やり込み、だれにもあっと言わせるような道を確立する、ということの方が自分には合っています。

ゆえにどんな素晴らしい宗教でも、そこだけに一途にはなれない、ということです。

素晴らしい著作家でも一緒です。

自分がぞっこんになってしまった著作家でも、その人の研究だけでなく、他のいろんな著作家や事象について学び続ける姿勢が大事なので、その人に一途、ということにはなれないのですね私は。

そんなスタンスに共鳴できる人には、以下の電子書籍はお勧めです!

●以下よりどうぞ!

『比較;大川隆法論 非信者が論じる大川隆法氏の信憑性と天才性』

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

スポンサーリンク 1

スポンサーリンク 1

スポンサーリンク 2

スポンサーリンク 2

幸福の科学の本紹介 ホーム

汗牛充棟.com ホーム

♯幸福の科学

♯信仰

なぜ有名か?

がんにかかる人が昨今は多いから,それを求める人が多く、そのための宣伝を企業もこぞってするためにその宣伝を多く見るからですね。

そして、もしも、がんになったら、この保険に入っていれば、治療や入院時に、大きな金額を出さなくて済むのです。

しかし、かつてはがんにかかる人は、終戦(第二次世界大戦)直後はがんにかかる人は、1000人に1人だったのですが、昨今は2人に1人という大きな数字になっています。

なぜ多いこれほども昨今はがん患者が多いのか?

現代人は好奇心がないのか、それを探索しないのが不思議です。

私の研究の結果、食べ物だったり、日用品だったり、健康診断の検査方法だったりと、いろんな原因があると分かりました。

理由は1つだけではなかったのです。

ゆえに私は、がん保険に入るよりも、そういう原因となるものを日常生活から排除していくのがいいと思い、それを日々行動に移しているのです。

こういった予防的なことが一番大事と思われてならないのです。

罹ってから何かしようとするのではなく。

また現代人に対して不思議なのは、何故、要介護で風呂自分で入れない人が多いのかの、その理由を探ろうとしないのだろうか?ということですね。

それも、やはり若いころからの習慣の積み重ねの結果という部分が大きいのですね。

そういう積み重ねの結果、要介護になるかならないかの分かれ目になる、ということですね。

要介護にならないためにはどうすればいいかを研究して、そうならないように若いうちから行動していく。

そういうスタンスが大事なのだと思います。

私は要介護になって、入浴も排せつも他人の世話になりながら生きていくなんて言うのはまっぴらごめんと思っているのです(笑)

昔、祖母の入院の見舞いに行ったときに、祖母の同室にいたぼけ老人女性のそういった世話をしている姿を見て、あまりに悲惨さをまじかに見て、そういう世話をする人のかわいそうさを実感しましたらね(笑)。

幸福の科学の故.大川総裁も書物の中で、「自分が要介護にならないように日々努力していくことが大事」と書いてありました。

それには大きく賛同するものです私は。

現代人に気づいてほしいのは、何か素晴らしい宗教に入って祈ることで、要介護の老人には絶対にならないといった容易な思考にはならないでほしいということですね。

私は、こと幸福の科学には大いにスタンス的に賛同するものですが、だからといって、この宗教に入ることで要介護の人にはならない、あるいはがんにかからないといったことは絶対に言えない、ということです。

大いにこの宗教には賛同するものですが、幸福の科学への入会や祈願はしないとしているのです私は。

なぜ?と思われるでしょうが、障壁が立ちはだかったら、他の本などで自分で理由を突き止めることができるからです。

宗教で学ぶものがあれど、そこのみならず、いろんな探求心をたもって、前進していくことでその障壁を打ち破ることができる、という経験をしてきたからですね。

最初は、その道の人たちのいうことを素直に聞く(=守)。

そして、自分にできることをプラスしていき、アレンジを加える(=破)。

そして、その行為を繰り返すことで、だれにもあっと言わせるような境地に到達する(=離)。

この道筋である守破離が大事なのです。

宗教に入らずも、アレンジを加えて、やり込み、だれにもあっと言わせるような道を確立する、ということの方が自分には合っています。

ゆえにどんな素晴らしい宗教でも、そこだけに一途にはなれない、ということです。

素晴らしい著作家でも一緒です。

自分がぞっこんになってしまった著作家でも、その人の研究だけでなく、他のいろんな著作家や事象について学び続ける姿勢が大事なので、その人に一途、ということにはなれないのですね私は。

そんなスタンスに共鳴できる人には、以下の電子書籍はお勧めです!

●以下よりどうぞ!

『比較;大川隆法論 非信者が論じる大川隆法氏の信憑性と天才性』

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

幸福の科学の本紹介 ホーム

汗牛充棟.com ホーム

♯幸福の科学

♯信仰

宗教の長は多元的、信者は一元的。しかし、信者も多元的である方が望ましい。その理由は?(幸福の科学)

私は、いろんな宗教の会合に参加し、そしてそれらで発行されている新聞や機関誌を読ませてもらってきました。

創価学会、顕正会、キリストの幕屋、ものみの塔、幸福の科学、その他さまざまです。

それらを読んで、気が付いたのは、どの宗教も一貫して、長は多元主義的で、信者は一元主義的ということです。

長ならば会合時に講演をするのが当たり前です。

その際に、それらの長はいろんな文学作品や論文の本を読んできて、それらを引き合いに出して講演を行うのです。

ゆえに、その奥深さや知識の多さに信者たちは感動してしまうのでしょう。

私がいろんな宗教の会合に参加してきて、感動した場合もあれば、なかった場合もあります。

しかし、感動しなかったパターンの方が圧倒的に多いです(笑)

それは、そういった引き合いに出された内容が、それまで自分で読んできた本の理論と重なる場合がほとんどであるからです。

ゆえに、「別にこのことは、この宗教の会合に来なくても知っているよ」と思えるからこそ、感動しないのです。

人生が多元的か一元的であるかどうかは、生まれつきの性質によるのです。

ゆえに、変えることはできないのです。

しかし、感動してしまう人は、なぜ感動するかといえば、自分がこれまでに知らなかったことが引き合いに出されているからです。

しかし、それが既知のモノであれば感動しないのが普通なのです。

私は、創価学会にいたことがあるのですが、毎回毎回同じようなスピーチ内容にもかかわらず、なぜ信者たちは感動しているのか不思議でした。

信者に聞くと「同じ内容でも、違うこともいっている」ということです。

その違うことは、他の本でも学べる内容なのです。

創価学会でなければ学べない、という性質のものではないのです。

ならば、他の本をたくさん読めばいいだけの話しですが、そういったことを信者の大半はしない。

なぜか?

世の中の大半の人が文字嫌いゆえに、自分から主体的に学ぶ意欲がないからです。

これを説いたのが、アメリカの哲学者であるウィリアム.ジェイムズですが、この人の出した理論は、今でも当てはまるでしょう。

ゆえに創価学会信者は、日刊である聖教新聞しか読まないのです。

そして、毎月恒例の会合にしか行かないのです。

そして未知の言論に触れて感動してしまう、という結果になってしまうのです。

しかし、機関紙や機関誌だけでなく、自分から主体的に学んでいく気概のある人であるならば、いろんなことを自然に学んでいるわけです。

そういう人と、受動的にしか理論を学ばない人とではどちらが真理に近づくでしょうか?

もちろん後者ですよね?

後者が多くの信者の場合である宗教団体であることはあるか?

幸福の科学の信者がその例であると私はみなしているのです。

もちろん、その信者は様々で、多元主義で自分からいろんなもの読む人いれば、一元主義で当会で出されている月刊誌だけ読む人ももちろんあるでしょう。

しかし、私は受け身でことを学んでいくのは肌に合わないので、自分から主体的に学んでいくことを自然としてしまうのです。

それの方が、モラルにあっているし、気持ちがいいからです。

そういう主体的に、例えば自分から主体的に本を注文して、買って読むということをしているからといって、選民であるということを言いたいのではないのです。

それぞれに向き、不向きというものはあるわけで、その向いていると思うことを生業にすればいいだけのことですし、自分の宗教へのスタンスを決めて行動していけばいいということです。

幸福の科学に入会したからといって、毎日いろんな読書をしなければならない、といった強制ノルマなどは一切ないことをお断りしておきます。

私は、宗教に入ったとしても、その宗教で発行されている機関紙の類いだけを読んいるだけということはしていきたくないです。

そういうスタンスが気に入る人は、幸福の科学はスタンス的にあっているのではないか、と思われるのです。

私はスタンス的に合ってはいるけれども、入会はしないです。

しかし、当会のスタンスには共鳴しますし、学ぶものがあるということは断言したいです。

未知のものが学べるというメリットもあることは言えるでしょう。

普通の人間では到達できない宗教的な理論が学べるので。

●そんな当会に興味の出た人には、以下の本をお勧めしたいです。

『比較;大川隆法論 非信者が論じる大川隆法氏の信憑性と天才性』

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

スポンサーリンク 1

スポンサーリンク 1

スポンサーリンク 2

スポンサーリンク 2

幸福の科学の本紹介 ホーム

汗牛充棟.com ホーム

♯幸福の科学

♯信憑性

創価学会、顕正会、キリストの幕屋、ものみの塔、幸福の科学、その他さまざまです。

それらを読んで、気が付いたのは、どの宗教も一貫して、長は多元主義的で、信者は一元主義的ということです。

長ならば会合時に講演をするのが当たり前です。

その際に、それらの長はいろんな文学作品や論文の本を読んできて、それらを引き合いに出して講演を行うのです。

ゆえに、その奥深さや知識の多さに信者たちは感動してしまうのでしょう。

私がいろんな宗教の会合に参加してきて、感動した場合もあれば、なかった場合もあります。

しかし、感動しなかったパターンの方が圧倒的に多いです(笑)

それは、そういった引き合いに出された内容が、それまで自分で読んできた本の理論と重なる場合がほとんどであるからです。

ゆえに、「別にこのことは、この宗教の会合に来なくても知っているよ」と思えるからこそ、感動しないのです。

人生が多元的か一元的であるかどうかは、生まれつきの性質によるのです。

ゆえに、変えることはできないのです。

しかし、感動してしまう人は、なぜ感動するかといえば、自分がこれまでに知らなかったことが引き合いに出されているからです。

しかし、それが既知のモノであれば感動しないのが普通なのです。

私は、創価学会にいたことがあるのですが、毎回毎回同じようなスピーチ内容にもかかわらず、なぜ信者たちは感動しているのか不思議でした。

信者に聞くと「同じ内容でも、違うこともいっている」ということです。

その違うことは、他の本でも学べる内容なのです。

創価学会でなければ学べない、という性質のものではないのです。

ならば、他の本をたくさん読めばいいだけの話しですが、そういったことを信者の大半はしない。

なぜか?

世の中の大半の人が文字嫌いゆえに、自分から主体的に学ぶ意欲がないからです。

これを説いたのが、アメリカの哲学者であるウィリアム.ジェイムズですが、この人の出した理論は、今でも当てはまるでしょう。

ゆえに創価学会信者は、日刊である聖教新聞しか読まないのです。

そして、毎月恒例の会合にしか行かないのです。

そして未知の言論に触れて感動してしまう、という結果になってしまうのです。

しかし、機関紙や機関誌だけでなく、自分から主体的に学んでいく気概のある人であるならば、いろんなことを自然に学んでいるわけです。

そういう人と、受動的にしか理論を学ばない人とではどちらが真理に近づくでしょうか?

もちろん後者ですよね?

後者が多くの信者の場合である宗教団体であることはあるか?

幸福の科学の信者がその例であると私はみなしているのです。

もちろん、その信者は様々で、多元主義で自分からいろんなもの読む人いれば、一元主義で当会で出されている月刊誌だけ読む人ももちろんあるでしょう。

しかし、私は受け身でことを学んでいくのは肌に合わないので、自分から主体的に学んでいくことを自然としてしまうのです。

それの方が、モラルにあっているし、気持ちがいいからです。

そういう主体的に、例えば自分から主体的に本を注文して、買って読むということをしているからといって、選民であるということを言いたいのではないのです。

それぞれに向き、不向きというものはあるわけで、その向いていると思うことを生業にすればいいだけのことですし、自分の宗教へのスタンスを決めて行動していけばいいということです。

幸福の科学に入会したからといって、毎日いろんな読書をしなければならない、といった強制ノルマなどは一切ないことをお断りしておきます。

私は、宗教に入ったとしても、その宗教で発行されている機関紙の類いだけを読んいるだけということはしていきたくないです。

そういうスタンスが気に入る人は、幸福の科学はスタンス的にあっているのではないか、と思われるのです。

私はスタンス的に合ってはいるけれども、入会はしないです。

しかし、当会のスタンスには共鳴しますし、学ぶものがあるということは断言したいです。

未知のものが学べるというメリットもあることは言えるでしょう。

普通の人間では到達できない宗教的な理論が学べるので。

●そんな当会に興味の出た人には、以下の本をお勧めしたいです。

『比較;大川隆法論 非信者が論じる大川隆法氏の信憑性と天才性』

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

幸福の科学の本紹介 ホーム

汗牛充棟.com ホーム

♯幸福の科学

♯信憑性

物事の成就は、その宗教の経文を唱えていればいい?…違います。多面的に研究して、それにかなうように行動するのみです!

男性が女性にもてたい、というのは当然の欲求でしょう。

しかし、それをかなえるためにはどうすればいいか?

一般的なことながら、清潔感があって、声が大きくて、その気になる女性のことをものすごく大事にしてくれて、仕事や趣味にかなり一生懸命で、決めるべき時は自分から引っ張って行ってくれる。

こんな要素をもっている人が女性受けしやすいのは言うまでもないです。

しかし、こういう知識というのは誰も教えてはくれません。

自分から主体的に学び行動していく姿勢が大事になります。

しかし、人間はこと宗教にはまると、そこで言われていることが最大限大事になってしまい、そこで言われていることに関しては無批判になってしまう嫌いがありますね。

大願成就…これは日蓮正宗系の団体ではよく目にする言葉ですね。

それをかなえるためには、ただ南無妙法蓮華経と唱えればいい、といったことをいうわけです。

それを唱えていれば、大願はかなう…エスカレートすると恋愛までかなう、とまで言い出す人がいるから注意が必要です(笑)。

先にいった女性にもてるための要素ですが、まずこういうことに目が行くことなく、猪突猛進に題目を唱える…これでかなうはずはないです。

声が大きくて、女性のことをものすごく大事にしてくれて、仕事や趣味に一生懸命で、自分から引っ張って行ってくれる男性がいたとしましょう。

その人が清潔感がないからもてないことを悟り、清潔感を心掛けるようにしたら女性から持てるようになった。

こういう経験から、「清潔感が大事なんだ」ということで、その清潔感だけにバイアスがかかり、その重要性だけをひたすら説いたりする。

これが、方法論に潜む弊害なのです。

そうではなく、清潔感のみならず、声の大きさ、女性を大事にすること、仕事や趣味に没頭すること、女性を引っ張るときは引っ張る強引さ、こういった多面にわたる講義が大事なのであって、要素のうち1つだけつまんでそれを説くことが大事なのではないのです。

総合的にといいますか、多面的に物事を観察して、それにかなうように行動していくことが大事なのです。

ましてや南無妙法蓮華経と必死に唱えることではないのです(笑)。

確かに、そういう行為で、神仏の加護を得ることはありますが、それがすべてではないのはわかりますよね?

こと男性のモテ理論ですが、これまでに生きてきた人生とえてきた情報や能力には人によってバラツキがあるのですから一律にこれだけ得れば大丈夫などということはないのです。

ことの成就に万能薬などないのです。

付け加えるべき内容もちがうのですから、自分で本をたくさん読んで行動につなげて自身の哲学を構築せよと言いたいのです。

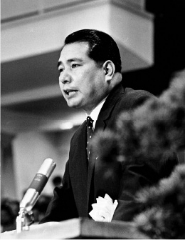

幸福の科学の総裁だった故.大川隆法総裁(下写真)は、死ぬまでに10万冊もの本を読んでいたので、それはそれは言葉の端々に多面性を有していたのがありありと伝わってきました。

私は、その多面性に共感をえたのです。

決して1つのことをしていればいい、といった安易な方法論を推奨することは決してなかったのです。

こういう私の立場に賛同できる人ならば、以下の本は非常にお勧めです。

●参考までにどうぞ!

『比較;大川隆法論 非信者が論じる大川隆法氏の信憑性と天才性』

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

スポンサーリンク 1

スポンサーリンク 1

スポンサーリンク 2

スポンサーリンク 2

幸福の科学の本紹介 ホーム

汗牛充棟.com ホーム

♯幸福の科学

♯成就方法

しかし、それをかなえるためにはどうすればいいか?

一般的なことながら、清潔感があって、声が大きくて、その気になる女性のことをものすごく大事にしてくれて、仕事や趣味にかなり一生懸命で、決めるべき時は自分から引っ張って行ってくれる。

こんな要素をもっている人が女性受けしやすいのは言うまでもないです。

しかし、こういう知識というのは誰も教えてはくれません。

自分から主体的に学び行動していく姿勢が大事になります。

しかし、人間はこと宗教にはまると、そこで言われていることが最大限大事になってしまい、そこで言われていることに関しては無批判になってしまう嫌いがありますね。

大願成就…これは日蓮正宗系の団体ではよく目にする言葉ですね。

それをかなえるためには、ただ南無妙法蓮華経と唱えればいい、といったことをいうわけです。

それを唱えていれば、大願はかなう…エスカレートすると恋愛までかなう、とまで言い出す人がいるから注意が必要です(笑)。

先にいった女性にもてるための要素ですが、まずこういうことに目が行くことなく、猪突猛進に題目を唱える…これでかなうはずはないです。

声が大きくて、女性のことをものすごく大事にしてくれて、仕事や趣味に一生懸命で、自分から引っ張って行ってくれる男性がいたとしましょう。

その人が清潔感がないからもてないことを悟り、清潔感を心掛けるようにしたら女性から持てるようになった。

こういう経験から、「清潔感が大事なんだ」ということで、その清潔感だけにバイアスがかかり、その重要性だけをひたすら説いたりする。

これが、方法論に潜む弊害なのです。

そうではなく、清潔感のみならず、声の大きさ、女性を大事にすること、仕事や趣味に没頭すること、女性を引っ張るときは引っ張る強引さ、こういった多面にわたる講義が大事なのであって、要素のうち1つだけつまんでそれを説くことが大事なのではないのです。

総合的にといいますか、多面的に物事を観察して、それにかなうように行動していくことが大事なのです。

ましてや南無妙法蓮華経と必死に唱えることではないのです(笑)。

確かに、そういう行為で、神仏の加護を得ることはありますが、それがすべてではないのはわかりますよね?

こと男性のモテ理論ですが、これまでに生きてきた人生とえてきた情報や能力には人によってバラツキがあるのですから一律にこれだけ得れば大丈夫などということはないのです。

ことの成就に万能薬などないのです。

付け加えるべき内容もちがうのですから、自分で本をたくさん読んで行動につなげて自身の哲学を構築せよと言いたいのです。

幸福の科学の総裁だった故.大川隆法総裁(下写真)は、死ぬまでに10万冊もの本を読んでいたので、それはそれは言葉の端々に多面性を有していたのがありありと伝わってきました。

私は、その多面性に共感をえたのです。

決して1つのことをしていればいい、といった安易な方法論を推奨することは決してなかったのです。

こういう私の立場に賛同できる人ならば、以下の本は非常にお勧めです。

●参考までにどうぞ!

『比較;大川隆法論 非信者が論じる大川隆法氏の信憑性と天才性』

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

幸福の科学の本紹介 ホーム

汗牛充棟.com ホーム

♯幸福の科学

♯成就方法

宗教に入ったら、その宗教に無批判でいい?それは間違い。それではストレスに苛まれます!

私は、小学生のころから、人とうまく関係を作るにはどうしたらいいか、といったことを考えるようになりました。

しかし成人するにつれて、そういうことを考えていない人がちらほらいることに気が付き出しました。

そういう人は、いずれこちらがアプローチして、やさしい言葉をかけ続ければ、いずれ心拓いてくれるだろうということを、疑わずにいました。

また、心優しい人は仏教、キリスト教とわず多くいることにも気が付きました。

ゆえに、みんなだれしも何らかの宗教に入れば、心優しくなるんだという思いになりました。

しかし、それは間違っていたのです。

心優しい人は生まれつき心優しいのであって、こちらがアプローチするか、宗教に入ってもらうかではないのです。

それを知らずに、「心優しくない旦那を某宗教に入ってもらうも、全然心変わらず」というエピソードを動画で見ることもできました。

ゆえに、何回か話してみて、向こうが私のことを揚げ足取りしかしてくれない事に気が付いたら、「この人は人の心に興味ないんだ。」とみなして、私は一切話さないことにしているのです。

もちろん、職場内で全く話さないのは困りますから、最低限の報連相だけにとどめているのです。

ここを読んで、私が冷たい人間だなんて思わないでほしいです(笑)

心理学的な研究結果、「人の心に興味ある人」と「人の心に興味ない人」という厳然とした違いが明らかにされているのです。

後者の人にいくらアプローチしても、向こうが心拓いてくれることはないですから、厳重注意が必要です。

そういう努力は一切実りません。

その実らないことを嘆いているだけで終わりですから、それではストレスに苛まれることで終わってしまうのです。

そのストレスが、一番ガンにつながるとしていたのは、幸福の科学の総裁だった故.大川隆法氏(下写真)だったのです。

では、そういうノーストレスの生活を目指しましょう。

これは、物事を深く分析して、打開の道を探る、というまさに幸福の科学と軌を一にするものなのです。

大川総裁は、某本の中で以下のように書いています。

「本当の愛とは与える愛です。

与える愛とはすなわち無償の愛です。あなたが与える愛は、本来あなたのものではないのです。

神から与えられたものなのです。」

実にいい言葉だと思いました。

こういう言葉の端々に神々しさを感じたのは私だけではないでしょう。

しかし、人の心に興味ない人や、友人は要らないというモラルの人には決して響かないです。

そのことを宗教の機関紙において書くべきなのでしょうが、宗教上の手前、そういうことは書けないのでしょう。

なぜならば、周囲の人間との調和を前提とするのが宗教全般の使命なのですから。

しかし、私は人の心に興味ない人とは関わらないというモラルを曲げるつもりはないのです。

変わらない人に変わるように祈っても、変わることはないからです。

そういうことを期待するのは、猫に英会話を教えるようなものだということも心理学的な結果わかっているからですね。

宗教の前提とする大筋においては受け入れて、絶対に譲るべきでないことについては譲るべきではないでしょう。

そういう守破離を自身で築くのが、人生の王道ではないでしょうか?

それに賛同してくれるのであれば、以下の本は非常に参考になるでしょう。

●非常にお勧めです。

『比較;大川隆法論 非信者が論じる大川隆法氏の信憑性と天才性』

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

スポンサーリンク 1

スポンサーリンク 1

スポンサーリンク 2

スポンサーリンク 2

汗牛充棟.com ホーム

♯大川隆法

♯幸福の科学教義

しかし成人するにつれて、そういうことを考えていない人がちらほらいることに気が付き出しました。

そういう人は、いずれこちらがアプローチして、やさしい言葉をかけ続ければ、いずれ心拓いてくれるだろうということを、疑わずにいました。

また、心優しい人は仏教、キリスト教とわず多くいることにも気が付きました。

ゆえに、みんなだれしも何らかの宗教に入れば、心優しくなるんだという思いになりました。

しかし、それは間違っていたのです。

心優しい人は生まれつき心優しいのであって、こちらがアプローチするか、宗教に入ってもらうかではないのです。

それを知らずに、「心優しくない旦那を某宗教に入ってもらうも、全然心変わらず」というエピソードを動画で見ることもできました。

ゆえに、何回か話してみて、向こうが私のことを揚げ足取りしかしてくれない事に気が付いたら、「この人は人の心に興味ないんだ。」とみなして、私は一切話さないことにしているのです。

もちろん、職場内で全く話さないのは困りますから、最低限の報連相だけにとどめているのです。

ここを読んで、私が冷たい人間だなんて思わないでほしいです(笑)

心理学的な研究結果、「人の心に興味ある人」と「人の心に興味ない人」という厳然とした違いが明らかにされているのです。

後者の人にいくらアプローチしても、向こうが心拓いてくれることはないですから、厳重注意が必要です。

そういう努力は一切実りません。

その実らないことを嘆いているだけで終わりですから、それではストレスに苛まれることで終わってしまうのです。

そのストレスが、一番ガンにつながるとしていたのは、幸福の科学の総裁だった故.大川隆法氏(下写真)だったのです。

では、そういうノーストレスの生活を目指しましょう。

これは、物事を深く分析して、打開の道を探る、というまさに幸福の科学と軌を一にするものなのです。

大川総裁は、某本の中で以下のように書いています。

「本当の愛とは与える愛です。

与える愛とはすなわち無償の愛です。あなたが与える愛は、本来あなたのものではないのです。

神から与えられたものなのです。」

実にいい言葉だと思いました。

こういう言葉の端々に神々しさを感じたのは私だけではないでしょう。

しかし、人の心に興味ない人や、友人は要らないというモラルの人には決して響かないです。

そのことを宗教の機関紙において書くべきなのでしょうが、宗教上の手前、そういうことは書けないのでしょう。

なぜならば、周囲の人間との調和を前提とするのが宗教全般の使命なのですから。

しかし、私は人の心に興味ない人とは関わらないというモラルを曲げるつもりはないのです。

変わらない人に変わるように祈っても、変わることはないからです。

そういうことを期待するのは、猫に英会話を教えるようなものだということも心理学的な結果わかっているからですね。

宗教の前提とする大筋においては受け入れて、絶対に譲るべきでないことについては譲るべきではないでしょう。

そういう守破離を自身で築くのが、人生の王道ではないでしょうか?

それに賛同してくれるのであれば、以下の本は非常に参考になるでしょう。

●非常にお勧めです。

『比較;大川隆法論 非信者が論じる大川隆法氏の信憑性と天才性』

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

汗牛充棟.com ホーム

♯大川隆法

♯幸福の科学教義

宗教にハマってしまう人は猪突猛進、無批判になりがち。それでは厳として弊が存在する!

私の母が創価学学会員だったことによって、かなり前に私はそのつてで創価学会に入ることになりました。

学会員の皆さんは、「この宗教こそ世界最高峰の宗教だ!」というので、世界最高峰の宗教がどのようなものかを見たかったのです。

しかし、なんていうことはなく、毎回毎回同じ言葉の繰り返しでした、新聞でも講演でも。

これでは行く意味がないと思い、いつしか疎遠になり、新聞の購読もストップし、講演にもいかなくなりました。

宗教団体の常として、世俗とは思考や生活が異なっているいるがゆえに、批判の対象になりやすいのですね。

創価学会も例外なく。

その宗教にのめりこむ人間はやはり「この宗教こそ至上のものだ!」という思考になりがちゆえに、その宗教を受け入れられない人に対して、そして宗教内では其の組織の方針に反対する人に対しては猪突猛進ぎみになってしまうのですね。

ここでは、自分を一歩引いて外から眺めて、客観視する必要があります。

非信者に対しては無理やり勧誘し、エスカレートして監禁するまでになってしまう。

創価学会内では、広布部員といって、毎年、創価学会で募る募金を出してくれる人を徴収する人員を募集するのです。

その際に、幹部たちに口数増やしてくれと再三訪れられることに批判に上がっていることもありました。

また、非信者に創価学会の書籍の啓蒙のための講義を強いたり、民音の切符の割り当てなど金銭的な負担強いることなどを強制されたりして批判を浴びていもいたのです。

こういった姿は、現代のような科学が蔓延している社会においては、滑稽な姿に映る人が増えているのは言うまでもないことです。

科学のみならず、宗教をもくまなく見ている私にとっても、やはり宗教ばかりにこだわるのはやはりおかしいと思うのです。

自分が対面した現象が、宗教的な現象であることもあれば、科学的な現象であることもあるのです。

私はそれを両方支持するのです。

やはり、宗教にばかり猪突猛進になってしまう人というのは、宗教的な本や新聞や雑誌や冊子しか読まないゆえに、それ以外のものを等閑視できないのですね。

そうならないためには、他の分野についても主体的に学んでいくことが大事でしょう。

いろんなものが相対的に関わって起きている。

ゆえに、1つの宗教には拘らないし、その宗教を支持してくれといったことは、人には話さないですね私は。

何か宗教に入りたいと思ったら、自分で、いろんな本や新聞、雑誌等を読んで、これだ、と思ったところに入ればいいし、宗教団体に入りたくなければ、その宗教を学んでいくだけでいい。

そういったスタンスは自分で決めればいい、と思っているのです。

「創価学会こそが世界最高峰」といわれたので、この宗教に入れば自分も感化され、いろんな人にこの宗教の素晴らしさについて語り、選挙の際には、この宗教が母体になっている公明党の議員に入れてくれ、と多くの人に頼むようになるのかなあと思っていましたが、そうはならなかったですね残念ながら(笑)。

この創価学会は、元は日蓮正宗の信徒団体だったのですが、91年にその日蓮正宗から破門処分を下されています。

同じく信徒団体だった顕正会も、破門処分にされているのです。

創価学会と顕正会、どちらも屹立して現在も団体を維持しているのです。

そして、創価学会から顕正会に移る人もいるようです。

創価にあきれをきたして。

日蓮正宗から破門にされた後に、創価の会長だった池田大作(下写真)は、学会員にそれまで家にあった先祖が祭ってある仏壇の位牌を捨てさせたということもあったようです。

やはり宗教団体として、確固たる姿勢を正していかなくてはならないが故の行動だったのでしょうか?

私が、創価学会に一途な人であれば、それもやむなしとして、そういうことも受け入れたでしょうが、そんなことはいろいろな神道や仏教を勉強してきた私としてはそんなことは断じて許されないことです。

位牌には、その故人の魂が宿っているがゆえに、そんな捨てる行為などは、その故人を地獄に突き落とすこういうゆえに、そんなことはたとえ池田大作の命令でも、行為には及ばなかったことは間違いないです。

ただし、これは顕正会の機関紙である『顕正新聞』からの抜粋だったので嘘だった可能性もあるし、その真偽はわからないです。

もし真実としたら、破折すべき行為です。

また、創価学会の新聞など表には出ないけれども、公明党議員の賄賂、汚職三昧であることも、その『顕正新聞』でも明かされています。

やはり、そういうことは、創価の『聖教新聞』では取り上げないのですね。

当然といえば当然です(笑)。

新参の政党だった公明党は、その政党を支持する人を増やすためには、認知してもらわなくてはいけない。

そのためのお金をだしてくれる地元の有力な人に金頼みのことをしなくてはいけないのが必然なのです。

その他、他の議員や公務員との懐柔といったことも必要になってしまう。

そのために、どうしても賄賂、汚職が必然的に起こってしまうものなのです。

私は、議員などはしたことはないですが、もしもお金がらみのそういった話しが来たら、その圧力に負けてしまうかもしれないですし、負けないかもしれないです。

それは議員になったことがないのでわからないです。

要するに、こういった黒歴史をどの団体でも持っているのです。

その黒歴史をどの団体の信者も知らされていなく、その団体の歴史や長の特長ばかりが言及されているがゆえに、その団体について悪いことが書かれていると、そこの信者はヒステリーを起こして、「デマだ」「陰謀だ」「事実無根だ」といった反応しかしないのです。

私がお勧めしている電子書籍についても、レビューでそんなことが書かれているのです。

そうならないためには、謙虚になって、一歩外に出て、虚心坦懐に、他の分野にも好奇心でもって学び、真実をつかみ取る気概を持ってほしいものです。

そうなれば、どの団体も一長一短であり、「この宗教こそがこの世で至高のものだ」というモラルにはならないと思うのですがどうでしょうか?

「この宗教こそがこの世で至高のものだ」という思考になってしまったら、その宗教には無批判になってしまい、それこそ、その宗教の管理者たちの野放図な施策を許すことになってしまう弊が待ち構えていることは間違いないです。

そうはならなことこそが、社会にとって望ましいと思うのですがどうでしょうか?

こういう意見に与することができる人にとっては以下の電子書籍はお勧めです。

●以下よりどうぞ!

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク

汗牛充棟.com ホーム

学会員の皆さんは、「この宗教こそ世界最高峰の宗教だ!」というので、世界最高峰の宗教がどのようなものかを見たかったのです。

しかし、なんていうことはなく、毎回毎回同じ言葉の繰り返しでした、新聞でも講演でも。

これでは行く意味がないと思い、いつしか疎遠になり、新聞の購読もストップし、講演にもいかなくなりました。

宗教団体の常として、世俗とは思考や生活が異なっているいるがゆえに、批判の対象になりやすいのですね。

創価学会も例外なく。

その宗教にのめりこむ人間はやはり「この宗教こそ至上のものだ!」という思考になりがちゆえに、その宗教を受け入れられない人に対して、そして宗教内では其の組織の方針に反対する人に対しては猪突猛進ぎみになってしまうのですね。

ここでは、自分を一歩引いて外から眺めて、客観視する必要があります。

非信者に対しては無理やり勧誘し、エスカレートして監禁するまでになってしまう。

創価学会内では、広布部員といって、毎年、創価学会で募る募金を出してくれる人を徴収する人員を募集するのです。

その際に、幹部たちに口数増やしてくれと再三訪れられることに批判に上がっていることもありました。

また、非信者に創価学会の書籍の啓蒙のための講義を強いたり、民音の切符の割り当てなど金銭的な負担強いることなどを強制されたりして批判を浴びていもいたのです。

こういった姿は、現代のような科学が蔓延している社会においては、滑稽な姿に映る人が増えているのは言うまでもないことです。

科学のみならず、宗教をもくまなく見ている私にとっても、やはり宗教ばかりにこだわるのはやはりおかしいと思うのです。

自分が対面した現象が、宗教的な現象であることもあれば、科学的な現象であることもあるのです。

私はそれを両方支持するのです。

やはり、宗教にばかり猪突猛進になってしまう人というのは、宗教的な本や新聞や雑誌や冊子しか読まないゆえに、それ以外のものを等閑視できないのですね。

そうならないためには、他の分野についても主体的に学んでいくことが大事でしょう。

いろんなものが相対的に関わって起きている。

ゆえに、1つの宗教には拘らないし、その宗教を支持してくれといったことは、人には話さないですね私は。

何か宗教に入りたいと思ったら、自分で、いろんな本や新聞、雑誌等を読んで、これだ、と思ったところに入ればいいし、宗教団体に入りたくなければ、その宗教を学んでいくだけでいい。

そういったスタンスは自分で決めればいい、と思っているのです。

「創価学会こそが世界最高峰」といわれたので、この宗教に入れば自分も感化され、いろんな人にこの宗教の素晴らしさについて語り、選挙の際には、この宗教が母体になっている公明党の議員に入れてくれ、と多くの人に頼むようになるのかなあと思っていましたが、そうはならなかったですね残念ながら(笑)。

この創価学会は、元は日蓮正宗の信徒団体だったのですが、91年にその日蓮正宗から破門処分を下されています。

同じく信徒団体だった顕正会も、破門処分にされているのです。

創価学会と顕正会、どちらも屹立して現在も団体を維持しているのです。

そして、創価学会から顕正会に移る人もいるようです。

創価にあきれをきたして。

日蓮正宗から破門にされた後に、創価の会長だった池田大作(下写真)は、学会員にそれまで家にあった先祖が祭ってある仏壇の位牌を捨てさせたということもあったようです。

やはり宗教団体として、確固たる姿勢を正していかなくてはならないが故の行動だったのでしょうか?

私が、創価学会に一途な人であれば、それもやむなしとして、そういうことも受け入れたでしょうが、そんなことはいろいろな神道や仏教を勉強してきた私としてはそんなことは断じて許されないことです。

位牌には、その故人の魂が宿っているがゆえに、そんな捨てる行為などは、その故人を地獄に突き落とすこういうゆえに、そんなことはたとえ池田大作の命令でも、行為には及ばなかったことは間違いないです。

ただし、これは顕正会の機関紙である『顕正新聞』からの抜粋だったので嘘だった可能性もあるし、その真偽はわからないです。

もし真実としたら、破折すべき行為です。

また、創価学会の新聞など表には出ないけれども、公明党議員の賄賂、汚職三昧であることも、その『顕正新聞』でも明かされています。

やはり、そういうことは、創価の『聖教新聞』では取り上げないのですね。

当然といえば当然です(笑)。

新参の政党だった公明党は、その政党を支持する人を増やすためには、認知してもらわなくてはいけない。

そのためのお金をだしてくれる地元の有力な人に金頼みのことをしなくてはいけないのが必然なのです。

その他、他の議員や公務員との懐柔といったことも必要になってしまう。

そのために、どうしても賄賂、汚職が必然的に起こってしまうものなのです。

私は、議員などはしたことはないですが、もしもお金がらみのそういった話しが来たら、その圧力に負けてしまうかもしれないですし、負けないかもしれないです。

それは議員になったことがないのでわからないです。

要するに、こういった黒歴史をどの団体でも持っているのです。

その黒歴史をどの団体の信者も知らされていなく、その団体の歴史や長の特長ばかりが言及されているがゆえに、その団体について悪いことが書かれていると、そこの信者はヒステリーを起こして、「デマだ」「陰謀だ」「事実無根だ」といった反応しかしないのです。

私がお勧めしている電子書籍についても、レビューでそんなことが書かれているのです。

そうならないためには、謙虚になって、一歩外に出て、虚心坦懐に、他の分野にも好奇心でもって学び、真実をつかみ取る気概を持ってほしいものです。

そうなれば、どの団体も一長一短であり、「この宗教こそがこの世で至高のものだ」というモラルにはならないと思うのですがどうでしょうか?

「この宗教こそがこの世で至高のものだ」という思考になってしまったら、その宗教には無批判になってしまい、それこそ、その宗教の管理者たちの野放図な施策を許すことになってしまう弊が待ち構えていることは間違いないです。

そうはならなことこそが、社会にとって望ましいと思うのですがどうでしょうか?

こういう意見に与することができる人にとっては以下の電子書籍はお勧めです。

●以下よりどうぞ!

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました。

汗牛充棟.com ホーム

反.宗教論は宗教を全部否定するにあらず。宗教だけに依拠する姿勢を否定しているのです。

私はこれまで反.宗教的な言論を展開してきました。

しかし、これは決して宗教のすべてをまで否定しているわけではないのです。

神仏は厳として存在し、その恩恵を受けていると感じて、謙虚になっている所存ではあります。

しかし、否定しているのは、その宗教団体で言われていることに無批判になっていくことや、自分の身に起きた良きことをすべて神仏のおかげと言い切る狭い了見に対して批判しているわけです。

そういった神仏だけでなく、人類が発明し発展させてきた科学に対しても畏敬の念を持っているし、感謝が絶えないですし、周囲の人間全員に有難さを抱いているのも事実なのです。

ゆえに、自分に起きた有難いことについては、神仏のおかげということもあるし、科学のおかげということもあるでしょう。

どちらか一方だけではないのです。

それはケースバイケースで判断していくのがいいでしょう。

その科学ですが、その発達で一番の効用はストレスの軽減ではないか?と思っているのです。

心理学もその科学の1つです。

これが発達しておかげで、幅広い考えを持ち、そのことで対人関係において、イラっとして血がのぼるのを防ぐことができるのです。

そのかっとなることは高血圧を引き起こし、そしてストレスの元になるのです。

複眼的な思考法は対人においてかなり大事です。

複眼的な思考ができないで、すぐさまカッとなってしまう人は損をするし、その人の周囲には人が根付かないです。

複眼的な思考は、心理学や他の分野の本を読むことでできるようになるのです。

私はこれまで対人において、自尊心がいかに重要かということを書いてきました。

夫のマウントが原因で離婚した夫婦がいるとします。

その夫は自尊心がないがために、いつもマウントをとってしまっていたのです。

自尊心とは、何もしなくても自分に自信が持てて、人の成功や成長に対して無償で褒めれる心とでも言いましょうか。

それがない人は、人を貶したり命令したりして自信を得ようとするのです。

しかし、そうした心は時間がたてばすぐに消沈してしまう性質を持っているがゆえに、また人を貶したり命令したりして得ようとするのです。

いつまでも心が埋まらないがゆえに、何度もそういうことをしてしまうのです。

その様子が、ICレコーダーで録音され、それが離婚の決定打になり、その結果、離婚が決定してしまった。

その夫は妻から慰謝料請求され、ただでさえ自尊心がないのに余計に精神が沈んでしまう結果になるのです。

しかし、これでは根本解決にならず、ということはわかりますね。

根本解決は、その夫が自尊心を得ることです。

何もしなくても人を誉めれて受け入れれるようになることですね。

どうすればいいか?

宗教団体に入って祈ることではないのです。

それは、この場で何度も紹介している電子書籍の中に書いてあります。

こういうことを鑑みると、やはり宗教だけにすがって物事の打開を図るのは邪道というのがわかりますよね?

その科学、心理学は、日蓮(下写真)が生きた時代にはなかったので、その思考が欠落しているからといって批判するには及ばないのです。

しかし、それだけではダメということがわかったのだから、有効と思われる方法を実践するのが王道なのは言うまでもないですよね?

日蓮正宗系の団体では、日蓮の遺した教えだけに依拠して教義を展開しているのです。

しかし、日蓮の6人いた弟子のうちの5人は、日蓮の教え以外にも神道や儒教などといった別の宗教や教えをも盛り込んだのです。

その5人の弟子たちが展開した宗教を総称して日蓮宗という名称になっているのです。

しかし、日蓮正宗と日蓮宗、どちらをとるかは、その人の判断に任せるほかないのです。

私が、これがよくて、これが悪いなどといったことは言えないし、言うつもりはないのです。

しかし、完全に日蓮の言ったことだけを引き合いに出しているのかというとやはり疑問にならざるを得ないのです。

以下は、日蓮正宗の信徒団体だった顕正会の新聞からの抜粋です。

「一切の仏神等のまつまりまぼり、昼夜に影のごとくまぼらせ給う法にて候。よくよく御信用あるべし」(妙心尼御前御返事)

これは、訳すと以下の文になります。

「御本尊を身に持てば、一切の仏、神が集まって昼夜にわたって影のように守られるのでありましょう。よくよく信じていきなさい。」

神が引き合いに出されているではないですか、と苦笑せざるを得ないのです(笑)

日蓮の遺した書物は、大きな御書という本になっているのです。

そこには、いたるところで神が入ってくるのです。

やはり、鎌倉時代の当時も、神への信仰は社会全体であったし、それを完全否定はできなかったのでしょう。

しかし、人にその教えを講義するに際して、その教える人の価値観や自分の学んだ事柄も盛り込んでしまうのが人間社会の常なので、そのことについては否定はしないのです。

やはり、雑種的な様相を呈してしまうのです。

それは否定しないけれども、その雑種性があまりに開祖の教えから隔たってしまった場合は、やはり反対分子を多く輩出してしまうのも人間社会の常なのです。

最悪の場合、多くの人が抜けてしまったり、分裂をしてしまうのです。

その雑種性が自分とぴったり一致している団体などあろうはずはないがゆえに、私は宗教団体には属しないのです。

開祖の教えを伝達するに際して、指導するその人の価値観に偏ってしまうのは否めないのです。

ことは宗教だけでなく、武道団体でも一緒です。

私がしていた空手の極真会館も同じ事がおきています。

この団体は大山総裁という人が設立しましたが、その2代目を継いだ松井章圭氏(下写真)は華麗な組手を信条としていたので、その価値観よろしくテクニカルな面ばかりを強調して指導していたのです。

現実の指導においても、雑誌においても。

その結果、松井派はまさに武道空手から離れていってしまったのです。

しかし、松井派に反旗を翻した新極真会は、それとは対照的に相手を叩きのめす組手を体現している団体を維持しているのです。

こういう例が伝達時に起きてしまうのですから、宗教者は元の開祖の教えを絶えず吟味していく必要があるのはわかるでしょう?

神仏は畏敬の念の対象ではありますが、それゆえにも、その教えが人間によって薄められていないか、歪められていないかを吟味していくのが大事なのです。

日蓮が開宗した宗教に興味を持ったのならば、その団体で話されている内容を第一にすべきではなく、やはり日蓮の書物を集大成した先ほど引きあいに出した『御書』を最初から最後まで読むのがいいのです。

それで感銘を受けなかったら、その宗教の信者.信徒になる必要はないでしょう。

現代社会においては、他にいくらでも依拠できる本や冊子はいくらでもあるのですから。

そんな私の立場に賛同できる人には是非とも以下の電子書籍を読んでもらいたいです。

是が非でもお勧めです。

●以下よりどうぞ!

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました。

汗牛充棟.com ホーム