人間だれしも哲学構築法は一緒なのでそれに依拠すべき。宗教第一になる理由は…

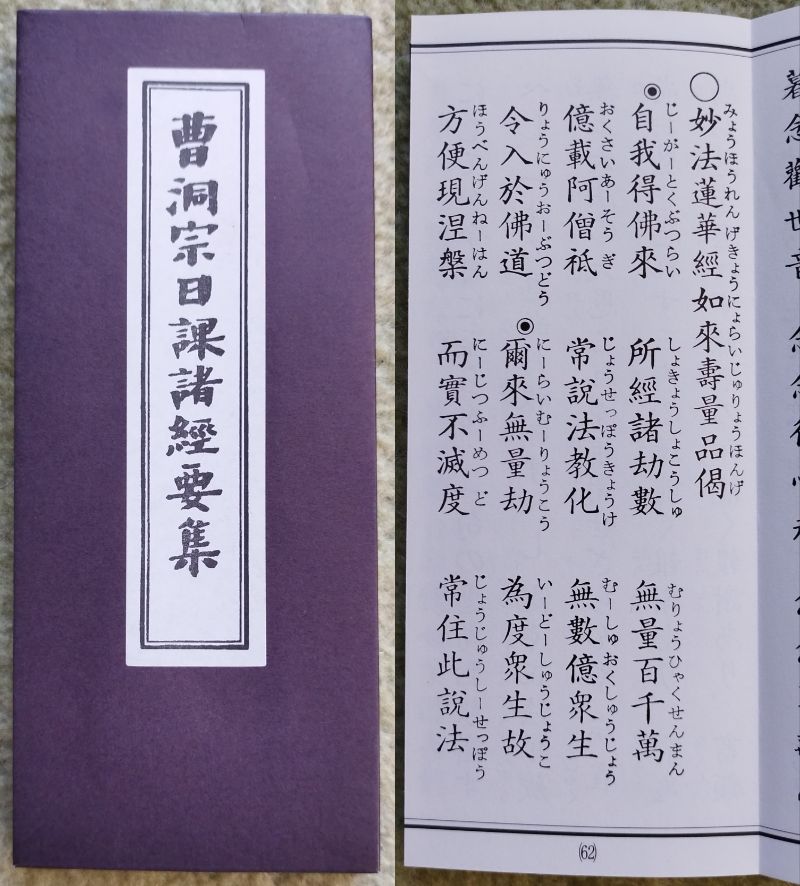

私が親戚のお葬式に参列して、その時の寺院は曹洞宗の寺でしたが、そのときにお坊さんがお経をあげていてた時に、日蓮正宗系の団体が毎日唱えている自我偈を読み始めたのです。

私は、「ええっ!」と興ざめたのです。

ここは日蓮正宗系の寺院ではないのに、なぜ自我偈を唱えているんだ!ということです。

不思議だなあと思って調べていくと、その理由が判明しました。

天台宗の開祖である道元は、天台宗の園城寺に遊学し、同じく日蓮も園城寺に遊学し、それぞれ自我偈が大事という思いで、自分の宗教を開祖するときに、それを取り入れたのです。

そして曹洞宗の寺院では、いまでも毎日、自我偈をとなえているのです。

その他、誦読という行為=経文をあげるのも、真言宗からの影響なのです。

毎日、方便品や自我偈を唱えることもさることながら、そもそも経文を唱える誦読ということも、真言宗由来なのです。

日蓮は東寺という真言宗寺院にて真言宗を学んだのです。

のみならず、念仏も臨済も禅宗も学び、それぞれ必要と思われる部分は抜きだして、不要と思われる部分は取り入れなかったのです。

そうして築き上げた自分の思想体系=哲学が日蓮(下写真)の宗教だったわけです。

こういった情報の取捨選択は人間なら誰しもしていることなのです。

そのフィルターはそれぞれに人によって違うわけです。

日蓮と私のも当然違ってくるわけです。

なのになぜ日蓮のフィルターに合わせなくてはならないのだろうか?と私は不思議になっていたのです創価学会にいた時に。

思想は、無から有を生みだすことはできないわけです。

やはりいろんなものから学んで、そして取捨選択をして出来上がるわけです。

それは日蓮も例外ではなかったのです。

それは自我偈や誦読の例からも明らかでしょう?

それなのに、日蓮正宗系の団体の人は、「この宗教こそが最高の宗教だ」と言い張るわけです(笑)

なら、他の宗教と比較して、どんな根拠で秀でていて、どの宗教もたどり着かないような至高の教えなどあるのか、という疑問は絶えずありました。

日蓮の宗教から離れて、一歩他の仏教なり、宗教なりを学んでみれば、それぞれ学ぶところはあるのです。

日蓮からは学べないものも当然あるのです。

なのに、なぜ日蓮のみが至高なのか、まるでわからなかったし、今でもわかりません。

やはりいろんな本を読み、いろんな人と話し、いろんなことを聞くことで自分の哲学は形成されるものです。

日蓮だけに一途にならなければならない理由はないのです。

そういう根拠ゆえに、私は日蓮だけにぞっこんにはなれないし、この宗教団体には入らないとしているのです。

こういうことを書くと、日蓮正宗系の団体からは、「日蓮大聖人から離れて、そんな自己流でやっていては幸福にはなれないよ。功徳をいただけないよ。」と反論されそうですが、そのようになるかもしれないし、そうならないかもしれないです。

先のことはわかりません。

どちらに転んでも、自分が進んだ道に関しては結果はどうあれ、自分の責任として受け取るつもりであることは覚悟しています。

ゆえに、そんなアドバイスは受けない、と私は思っています。

日蓮の遺した書物をいくら読んでも感銘を受けないのですから仕方がないのです。

いくら、創価学会の『聖教新聞』を読んでも、顕正会の『顕正新聞』を読んでも結果は一緒だったのです。

ゆえに、どの日蓮正宗系の団体にも与することはないでしょう。

日蓮は生前において、真言宗を邪教扱いしていたのです。

その根拠は、いくら探求すれどもわからないのです。

自身が真言の東寺に行って学んだにもかかわらずです。

それって裏切り行為ではないの?と思う人が出てもおかしくはないです。

それは、日蓮の遺した書物を全部読んだわけではないので、全部読めば出てくる可能性はありますが、そういう作業をする時間がないし、割く覚悟もないのです。

ひとえに真言宗は、密教的でいかがわしい雰囲気を出していたからかなとは思います。

ましてや護摩炊きなどのように、火を焚いてそこに札などを入れて拝む姿がやはりいかがわしいと日蓮は思ったのかもしれないですね。

しかし、一般の民衆向けでないような雰囲気を醸し出していたのは、仕方ない部分もあるのです。

当時の仏教界を修めるにはかなり多くの知識を必要としていたし、やはりそういう万般の知識を仕入れていくには、やはり勉強しかないわけで、閉じた雰囲気をどうしても醸し出してしまうのは致し方ないです。

その雰囲気を打破して、もっとさわやかな雰囲気を出したかったのかもしれないですね日蓮は。

やはり人のパーソナリティを形作るのはその人の環境であり、そしてその宗教の性格を形作るのもその環境なのです。

開祖が、自分がこれこそが最高の宗教ができたと思っていても、傍から見ていればそうでもないと感じることは往々にしてあるわけで、それを逐一非難していても仕方がないでしょう。

それは自分に合わないと思えば、その宗教を奉じなければいいし、合っていると思うならばそこに入って奉じればいいだけの話しです。

合っている宗教に入っても、足りない部分があれば継ぎ足せばいいし、納得がいかない部分があれば捨てればいいのです。

万人に通底する完璧な宗教はない…それは真理でしょう。

得てきた情報の内容は人によって千差万別ゆえに、人によって考えは違っていて当然なのです。

そうしてできた自分の思想体系=哲学によって行動していく。

そして到来した結果については自分の責任として覚悟する。

そういう気概でいるのです私は。

しかし、宗教団体に入って、足りないと思われる部分は継ぎ足して、いらないと思われるものは削除していく生活で、どうしても自家撞着になってどうしてもうまくいかないのであれば、自分で宗教を開祖するまでか?ということです(笑)

本当ですね。

それしかないです。

しかし、新たな宗教を立ち上げるに際しても、やはりそれまで自分が接してきた宗教の教えが中心になってしまうし、それほど大きな違いはないのが、これまでの宗教の歴史なのです。

やはり保守的なのです人間は、私も含めて。

私も保守的ゆえに、そのできた宗教に関しては保守的だとか二番煎じと一批判する気は全くないです。

ただ、その宗教が大きな組織になるかどうかは、その思想が多くの人の心を捉えられるかどうかなのです。

そういう宗教家になれる自信もないし、他から学べるものはいっぱいありますから、そこから学ぶのがいいでしょうというのが私の立場です。

そんな私の思想に共鳴してくれる人ならば、以下の電子書籍は参考になるでしょう。

読むのがいいでしょう。

●以下よりどうぞ!

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました。

汗牛充棟.com ホーム

日顕は嫉妬の輩だった?…そのことを批判するのではなく、ああいう人間が出てこないためにはどうすればいいかを論じるのが最重要?

私がこれまで勧めてきた電子書籍を買って、それを読んだ人から物言いが出たようです。

その人は女性で、日蓮正宗信徒のようです。

その人曰く、「日顕上人は信心に厳しい人ではありましたが、嫉妬や見栄えで行動する人などとは到底考えれません。」ということです。

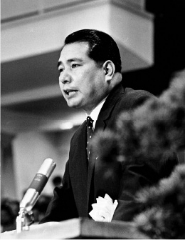

日顕(下写真)が嫉妬の輩…これは私が創価学会に入った当初から、よく創価学会の新聞や講演で聞かされていたことです。

「それは日顕が創価学会を除名にしたし、敵対関係になってしまったからそういっているだけだろう…」と思っていたのです。

しかし、日蓮正宗に信心して、そこにいた人の意見を聞かないことにはそう断定できないだろう、ということで私の中では保留にしていたのです。

そこで、日蓮正宗で信心して、日顕の傍にいた人の意見を汲むことにしたのです。

その過程で、その立場の人の書いた本をいくつか読んでみることにしたのです。

『法主詐称』『偽法主!阿部日顕』『破綻した日顕教学』…こういった本を読みこなして得た内容の結果、私の意見は決まりました。

「日顕は嫉妬の輩である」と。

それは以下の動画を見てもらうことで納得のいくことでしょう。

ここで暴露されている伏せ拝などということを強制させるということは、自信のない人のすることです。

そして、小僧を殴るなどと、こういったことをするのは人の上に立つ人間として、最低のすることです。

しかし、それを批判するだけでは事足りないのです。

そして大事なのは、なぜ、こういう日顕のような人間ができてしまうのかということを研究して、これから先そういう人間ができないことを目指さなくてはならない、ということです。

いわば、教育の問題なのです。

こういう動画や本を依拠して、これまで紹介してきた電子書籍はできたのです。

このような動画を作るに際して、こうも詳らかで内容のたくさんな捏造ができるわけはないでしょう。

やはり、日顕の傍らにいて、そこから脱退していったということを経験してきた人からの情報があるからこそ、こういう動画や本ができるのであって、決して捏造でも何でもないのです。

それを、電子書籍の購入者は、「事実無根の話しが多すぎる」などと断定しているのです。

事実無根なのはあなたでしょう?といいたくなりました(笑)

自分が知らされていなかった情報が盛り込まれているから、事実無根…なんとも情弱ですね(笑)

やはり、人間だれしもに対して、物事が浮上したときにいろんな情報を多角的に集めて事の内容を逐一吟味していくという学者的なアティチュードを求めるのは不自然でしょう。

しかし、だからと言って、検証もせずに自分の得てきた浅い情報だけで断定するのは間違いでしょう。

せっかく確たる情報と、問題点の克服法を科学的に明らかにして、それを提示しているのだから、無暗に否定するのも間違いでしょう。

嫉妬の輩であるからこそ、自分を見栄えで飾り、威厳高く振舞おうとするのです。

それは何に起因するか?

日顕の育った家庭環境にあるのです。

表向きは、この人は日開上人の子供ということになっていますが、実際はそうではなく婚外婚の子供だったようです。

要するに日開上人の妻が、不貞行為の上で出産した子が日顕なのです。

しかし、日開上人は無精子症だったがゆえに、子供ができない体だったがゆえに断腸の思いで、この子を自分の子として認知したようです。

そして、その親子関係がかなり歪み、普通からはかなり隔たっていたがゆえに、日顕のような子供が育ってしまい、最終的に日蓮正宗は信徒数がかつての最盛期から2%にまで減ってしまったのです。

こんな激減をした団体など初めて知りました。

こんな汚歴史のある団体などそうそうあるものではないのです。

その実態は、これまで紹介してきた電子書籍の著者の経験談や研究から明らかになっているのです。

家庭環境が歪んだものであったために、その法主となった団体から信徒の数がこんなにも激減…これはのちの歴史学者、宗教学者によって研究評価されて、どのような本が出るのか興味深いところです。

その詳細について知り、もう二度と日顕のような人物が出てこないようにするためには、どのような教育を父母はしていかなくてはならないのか?

あるいは、どんな教育はしてはいけないのかを知らなくてはなりません。

そんな内容に、興味ある人は読んでくださいませ。

●以下よりどうぞ!

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました。

汗牛充棟.com ホーム

日蓮に帰依すれば必ず幸福になれる…そんなはずはなし!物事を深く広く考え分析し、そのために必要な行動を重ねるのが王道!

まず、以下の動画を見ていただきたいです。

この人とはちょっとした知り合いなんですね、私と同じ住んでいるところが東京都世田谷ということもあり、私も創価学会に所属していたということもあり。

この動画を見ると、もっと物事を科学的、合理的に考えれなかったのかなあと思います。

しかし、この人が創価学会を辞めて日蓮正宗に行ってしまったのは、それはそれでいいでしょう。

この人が、悩み、そして考えて行動した結果なのでしょうから。

辞めて日蓮正宗にいったことで幸せになったと実感できているのならば、それは良かったですねとエールを送りたいです。

何びとにも、物事に直面するたびに、学者的な、もの凄く幅広い思考を要求するのは不自然という嫌いがあるのは言うまでもないですから。

まず思ったのは、日蓮正宗にしろ、その信徒団体だった創価学会にしろ仏教の団体です。

その仏教は誰が創始したか?

釈迦です。

釈迦は、生前、信者に南無妙法蓮華経と唱えろ、とは言っていないです。

ましてやそれを唱える際に、法主の書いた本尊を掲げよなどとも言っていないのです。

すべて、日蓮という僧が、鎌倉時代に出現して、自身がそれまで学んできた数々の仏教を取り入れて、それらに自身でアレンジして、信者たちにそうせよと言っただけの話しです。

ゆえに、その日蓮の言ったことが絶対で、この上ない至高のものとも私には思えないのです。

もちろん、釈迦の言ったことだけでも受け入れれば幸せになれるとも思えないのです。

それゆえに、本尊が法主が書いたものだろうが、印刷工場で印刷したものであろうが、どちらでもいいと私は思います(笑)。

どっちなのか、不問にしていいと思うし、興味ないのです。

私としては、どの宗教に入ろうが、そこで言われていることだけを中心に考えるのではなく、もっと他の領域からも考えや指針を得て、それで考えることをした方がいいとしか思えないのですね。

このかたが、このように創価でいくら頑張ろうが、信心に熱心に拝んでもうまくいかず、悩み、出した結論は、学会版の偽本尊のゆえだとしているのですが、私としては早計だし、もっと深く情報収集をすべきだったのではなかったか、と思われてならないのですね。

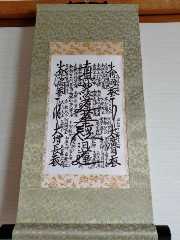

日蓮正宗やその信徒団体だった創価学会の信者は、入信した時に法主より本尊(下写真)を書いてもらい、それを家にお厨子を買って、その中にその本尊を飾り、それを拝みながら朝夕の勤行に励むのです。

しかし、91年に創価学会は、日蓮正宗から破門処分にされてしまったがゆえに、その本尊を書いてもらえなくなってしまったのです。

そこで創価学会は、それまで信者がもらっていた本尊を原本にして、それを印刷工場で印刷して、それをお厨子に飾るということになったようです。

確かに、本物ではないですし、偽本尊と揶揄されても仕方ないですね。

これまで法主に書いてもらい、それを拝んでいた人に関しては、当時、創価学会の会長だった池田大作が捨てさせて、そのコピーの本尊を使うように指示したようです。

それに乗らずに、そのまま法主の書いた本尊を使い続けた例も多くあったようですが。

その偽本尊に向かって拝んできたゆえに、自分や自分の周りの人間はみな不幸になったのだという結論にこの人は達してしまったのでしょう。

そう思ってしまうのは致し方ないです。

創価学会で言われているのは、「南無妙法蓮華経と唱えれば必ず幸福が去来する」と教えられているからです。

そして、多くの人にこの仏法を弘め、信者を新たに出すことで、過去世のカルマが消滅するとも教えられているからです。

この人は、この動画内でその2つを一生懸命にやった。

しかし、人生が好転しないのみならず、周りの人間も不幸な人間ばかりだということで不信を抱いたといっているのです。

そこでたどり着いたのが、「偽本尊を拝んできたからだ。

そして、法主にも背いてきたからだ」という結論に徹してしまったのでしょう。

それで創価学会を抜けて、日蓮正宗にいったことで人生好転した、ということで、これまでの創価学会の人生から決別できたということを言っているわけです。

私は、そもそも、日蓮仏法に帰依するだけで、人生が好転するなどというようには考えれないのです。

日蓮は鎌倉時代を生きた人ですし、その人の言ったことが現代でも全部通用するかといえばそんなことはないと考えるからです。

南無妙法蓮華経と唱えれば、といったのは当時は科学など発達していなかったゆえに、そういうほかなかったからで、そういった背景を考慮に入れずに、「日蓮大聖人に帰依し、しっかり題目を唱え、折伏(信者をあらたにだすこと)もしていることで幸せになれるんだ」などと考えること自体ナンセンスなのだとしか思えないですね。

万般の信頼を置ける開祖といった精神的な柱を得ることで人生が規律よくなることは大事でしょうし、否定はしないです。

しかし、そこで終わりにならずに、もっと視野を広げて、いろんな本を読み、人と話し、ヒントを得て、自分がすべき指針を得ることが大事であったことは間違いないです。

題目を必死に唱え、新たな信者を出すことで人生が好転…絶対にありえないです!(笑)

この人は事業をやっていたようですが、その際にまずすべきことは経営について学ぶことでしょう。

そして学んだことを実際の行動に移していくことですね。

題目上げや、信者獲得ではないのです(笑)

この人は、およそ中央大学の法学部を卒業したとは信じれません(笑)。

営業活動において大事なことは、精神誠意相手に尽くして頭を下げていくことですね。

そして広告を出すことですね。

そのためにはまず、広告費を稼ぐことですね。

そんなお金ない、というのならば、本業後にアルバイトをすればいいのです。

そういう科学的な思考ができない人は、めんどくさがって逃げて、題目を唱えたりすることで打開を図ろうとするのですね(笑)

あんぽんたんも甚だしいです(笑)

そういう科学的な思考と行動こそが王道でしょう。

この人は、日蓮正宗に帰依することで、事業を軌道に乗らせることができたといっているのですが、私はそうは思えないのです。

そのまま創価学会にいても、軌道に乗ったのではないか、そんな気がしてならないのですね。

また、この元支部長の周りの人間や家庭は、創価学会時代には、鬱やがん、脳腫瘍、総合失調症、引きこもり、アルツハイマーに悩まされていたといいます。

病気以外では、リストラ、借金苦、家庭内暴力、詐欺にまき込まれた、といったことも話されています。

またかわいそうなことに、この元支部長の娘はいじめによる不登校ということです。

では、こういうことは、日蓮正宗に鞍替えしたことで、すべて好転したのか?

こういう疑問がわくのです。

おそらくなっていないでしょう。

こういった現代特有の病気は、逐一、どういう生活を続けていくとなるのかということを、それについて詳しく書いてある本を読んで、そうならないような生活を送ることで防ぐことができるのです。

題目をあげたり、折伏をすることで防げるのではないのです。

確かに、題目をあげることで意気が上がり、溌溂とした気分になるのは否定しないです。

しかし、それだけでいろんな病気を防ぐことはできないのは言うまでもないのです。

可愛そうにも、この人の娘さんはいじめにあったということですが、現代人は、自尊心を得れるようには教育がなっていないのです。

ゆえに、そういう教育を受けた子供によっていじめにあってしまったのです。

自尊心があれば、そんないじめなどばかばかしくてできないものです。

その娘さんが回復されることを心から願い、もしその気があるのならば、私も具体的な手伝いをしたいと思ってもいるのです。

その際に、法主が書いた本尊を拝むことではないことはお断りしておきましょう。

それれらはすべて、「世界最高峰の宗教を信じているから大丈夫だろう」という思いが先にありきだったからとしか思えないのですね。

そういう思いではなく、信心だけではなく、もっとさらにコンテンツを広げなくては、という思いと行動があれば、そうはならなかったのは言うまでもないのです。

「世界最高峰の宗教」に入って拝むことだけでいい、という思いがこういう事態を引き起こしてしまうのです。

この元支部長のほかにもそういう創価学会員の例はたくさんあります。

法主が書いた本尊ではなく、偽本尊を拝んだからだ、などという理屈には到達しないのですね、私は。

ここまでの文章で、私の言うことに納得のいった人や、その具体的な内容について知りたい人には是非とも読んでもらいたい電子書籍が以下です。

●以下よりどうぞ。

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

汗牛充棟.com ホーム

宗教にすがっていても決して得れない社会に出て必須のものとは何か?それは如何にして得れるか?

宗教に入って、そこで勉強している人に訊きたいのは、その宗教が最高な理由は何ですか?ということです。

社会に出るにあたり一番大事なことは何ですか?ということもあります。

そこで大事なのは、自尊心を得れることが大事ではないですか、といいたいのです。

自尊心とは、何もしなくても自分に自信がもてて、それゆえに人を思いやり、人を誉められて、自分が敢然と仕事はじめ人生のあらゆることにたち向かっていける心や勇気のことです。

それがない人は、無意識のうちに自分より立場の弱い人間を貶したり、なじったりして自信を得ようとするのです。

それで一時的に自信を得れても、時間がたつとその自信が失せてきますから、また人を貶したりなじったりするのです。

それのみか、自尊心がない人は、人の成功を喜べないですから人間関係で大いに障害になります。

その自尊心は宗教に入って、そこで唱えられている経文を読むことで得れるのですか?と疑問に思うのですね。

私のこれまでの体験からいって、それはないということです。

その自尊心がある人はどういう人生おくってきたのでしょうか?

やはり、これは家族心理学や教育心理学などの研究結果、親からたっぷりの愛情をもって育てられ、褒められてきた人はそういう自尊心が備わっているのです。

そういう教育によって育てられなかった人は、自尊心がないから、これからの人生において困ることばかりですね。

そこで反論が起きそうです。

「褒めて育てられるのが大事なのでしょう?

なら、そういう自尊心がない人、人をどうしても貶したり、マウントを取っている人には、それを指弾するのではなくて、その人を褒めるのがいいんじゃないでしょうか?」という批判を受けそうです。

いい指摘であると思います。

しかし、周りの人間とくに親から褒められずに育った人は10歳くらいから中学生までを過ぎてしまった場合、そこから褒めても自尊心を醸成するのはかなり難しいのがわかります。

ゆえに、そこから褒めても完全なる自尊心を得れることは難しいのです。

これも教育心理学的な研究結果で分かっているのです。

そうなってしまった人はどうするのがいいか?

以下に掲げた電子書籍では2つの方法論が書いてあります。

気の弱そうな人、立場の低い人を貶す、そういう人たちにマウントを取るということで自尊心を得ようとしている人は数多いです。

しかし、そういった方法では対処療法にしかならないのです。

そういうことをすることで一時的に気分が高揚するが、すぐにその気分は下がる。

そしてまた人を貶したり、マウントを取る。

そして一時的に気分が高揚し、すぐにその気分は下がる。

そしてまた人を貶したり、マウントを取る。

これでは何の解決にもならないし、何十回も何百回も貶されたりマウントを取られた人は、精神的にボロボロになってしまうのです。

いいことなど何もないです。

私は「この宗教こそ世界最高峰の宗教だ」といわれて開祖.日蓮の日蓮正宗の信徒団体である創価学会に入りました。

しかし、疑問に思うことがありました。

なぜ、世界最高峰の宗教である日蓮正宗で法主を務めていた日顕がああいう奢侈の限りを尽くした生活をし、小僧たちを意味もなく暴力をふるうようなことを日常的にして、朝、講堂を通るときに僧侶たちを土下座させて伏せ拝させて、その前を歩いて行ったのが日課にするような人物が出てきてしまうのか?

いくら経文をあげたって変わらないじゃないか?ということですね。

日蓮正宗の信徒団体であったけれども、日蓮正宗から破門になってしまった顕正会の会長だった故.浅井昭衛氏は、「日顕の身に、第六天魔王が降り立ったからだ」などとしていたが、実際はそうではないのです。

日顕(下写真)の育った環境や親とくに母親の教育に原因があったと私は見ているのです。

伏せ拝など、こういうことを強制させるのは、まさに自尊心がない人の典型例なのです。

自尊心がある人は、そんなことばかばかしくてさせることなど考えもつかないものなのは言うまでもないのです。

ここで、日顕は根本療法をすべきなのでした。

根本療法とは、抜本的な方法によって、永遠にその悪弊が起きないように治療を施すということです。

ガン治療で言えば,ガンにかかった人を慰めるのではなく、ガンを手術によって完全に取り除くことです。

自尊心がない人は、先に掲げた方法を日々継続していくことで、それを得れることができるのです。

それによって人を貶したりマウントを取ることが心底ばかばかしくなって、人を貶すことをしなくなり、そういうことをするよりも褒めれるようになり、人と良好な関係を築くことができるようになるのです。

日顕のような人間を生み出さない。

それは日蓮正宗だけでなく、私たち一般人の使命でもあるはずです。

そのためにはいくら南無妙法蓮華経と唱えてもだめだ、ということです。

本当に自信のある人は、完璧を自分に課さないのです。

自分にできないところがあってもへこんだりはしないです。

それゆえに、人を貶したりなじったり、威厳高ぶった態度もしないのです。

親から無償の愛を受けて育った人は、「自分はこういう能力はないが、これはできるよ」と思い、自信にあふれているのです。

社会に出て、こういう思いができれば凄くいいのは言うまでもないことです。

それができないと、人を貶したり、ミスを必要以上に責めて人を傷つけたりするのです。

人が成功なり成長なりしても褒めないゆえに、部下はその人の下で働きたくなくなるがゆえに、テンションも下がり、人間関係も最悪になるのです。

最悪の場合、その部下は辞めてしまうでしょう。

そんな人間関係を歩みたくない、という人は宗教に縋るのではなく、その手のノウハウの本を手に取り、そこに書いてあることを実行していくのがいいのです。

それに共感できる人、その内容に興味がある人には読んでもらいたいのが以下の電子書籍になります。

●以下よりどうぞ!

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

汗牛充棟.com ホーム

宗教においては決別は必然。宗教幹部たちだけでなく末端信者においてもいざこざがあった?

日蓮正宗の信徒団体だった創価学会は、1991年にその正宗から破門にされたのは周知の事実です。

それは、あまりに両者の言い分が食い違ってきていたのがものすごく顕在化して、ついにはたがい違いになってしまったのが原因のようです。

日蓮正宗にいた人たちの僧侶の集団で憂宗同盟というものがあって、そのひとたちによって書かれた『偽法主.日顕』という本を読むと、非常にわかりやすく、その経緯を知ることができました。

生前に開祖.日蓮が、「仏法僧を敬え」としたにもかかわらず、創価学会は、その姿勢を見せないのみならず、「学会葬」として自分たちだけで葬式をあげてしまい僧侶を呼んでいない。

日蓮の言ったことには、僧が世俗よりも先に立てられなければならないにもかかわらず、学会ではその立場が転倒している。

これが、当時の法主であった日顕(下写真)の言い分でありました。

学会としては、その「仏法僧を敬え」とした言葉を盾に、堕落した坊主たちの怠慢ぶりや寺院の杜撰な経営ぶりに反旗を翻したということで、学会の幹部たちによる正宗への申し立てを幾分かしていたようです。

こういった相容れない両者を引き裂くべく、日蓮正宗ではいろんな策略がこなされていたのが、その本で分かります。

以下、日顕が施した内容を見てみましょう。

明治33年〜平成17年の間で、宗門宗規は33回変わりましたが、うち20回が日顕が替えた。

学会員を締め出すために、以下のような料金設定にしたようです。

90年に施された内容は以下です。

御本尊下付 2000円から3000円

塔婆 1000円から2000円

永代供養料 100000円から200000円

大過去帳記入代金 5万から10万

また、91年に施された内容は以下です。

内拝券冥加料 1600円から2300円

食事代 1100円から1500円

学会に供養収奪してるのがわかります。

しかし、日蓮正宗は、創価学会を切ったことで、大幅に信者数の激減の憂き目にあっているのです。

信者数は、1945年の時点から数えて、現在ではその2%にまで激減しているようです。

それは、その『偽法主.日顕』によって知ることができますし、創価の機関紙である『聖教新聞』にも書いてあったことなので、間違いはないでしょう。

日顕は収入が激減する中、戒壇の大御本尊を営利の具として、付け願いまで許して御開扉料稼ぎに狂奔しているのです。

日顕は、「大石寺に参詣しないと功徳はない」「御本尊を拝さなければ功徳はない」という発言をしていたそうですが、これらは誤りです。

大石寺参詣は宗門本来の教義にはないし、創価学会2代会長の戸田氏が大石寺復興のために戦後において始めただけです。

昔は各家庭に本尊はなく、遥拝勤行があたりまえだったのです。

こういう事実を本で読むと、日顕が悪者のような感じがします。

ただ、私は対立している両者のうち、片方だけの言い分を聞いて物事を判断するのは妥当ではない、という立場ゆえに、両者の言い分を本なりを読んで論じるのが公平と思うのです。

日顕の立場も当然理解していかなくてはいけないし、その著である『池田大作、創価学会に騙されるな』という本も読みました。

そこでは、創価学会をやめていった人の体験談も読むことができました。

海外でのその様子も知ることができました。

その体験談では、「創価学会の人たちは、私を貧乏人といってバカにするのです」とか「学会の幹部の人たちは、私たちには横柄な態度で接するのに池田大作氏が来たとたん急に池田氏にこびへつらうのです」とか「創価の絵画展のチケットを無理やり売らせようとしていたのです」といった、実に目を覆いたくなる事実が隠されていたようです。

こういう実態を目にしていた人たちが、日蓮正宗と創価学会とが決別する際に、当然日蓮正宗に行ったのは間違いないでしょう。

これを見ると、やはりそれぞれの組織、日蓮正宗と創価学会の長たちの意見の食い違いだけでなく、信者たちにおいてもいざこざが絶えなかったのがわかります。

それを鑑みると、どんな宗教においても人間性の低いままでいる人は必ず存在する、ということがわかります。

しかし、概して宗教に入る人は人の心を重んじる人が多いです。

しかし、創価学会の人で、貧乏人といってバカにしたり、人によって態度をころっと変える人がいるとは驚きでした。

そういう体験談を読むと「宗教にはいっても人を蔑ろにする人はいるんだ!」と驚愕な思いになったのでした。

そういう人を蔑ろにする人たちと一緒にいつまでも一緒にいたいと思うはずもなく、正宗と創価学会が決別する際に創価学会を辞めたのはうなづけるでしょう。

そういう例はどんな宗教にもあるものです。

ゆえに、「人を蔑ろにする人がいない宗教は?」と聞かれても、「そんな宗教はない」と答えるしかないでしょう(笑)

ゆえに、いい人ばかりの宗教に巡り合えるかどうかは運と、自分の対人の姿勢にあるとしか言いようがないのです。

こういう経験談を読むと、宗教によって人を根本から変えることはできないんだなあということわかりました。

ならどうするか?

宗教以外に解決法を求めるしかないでしょう。

それはどんな方法かを知ることができるのは以下の電子書籍です。

●以下よりどうぞ!

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

汗牛充棟.com ホーム

万人に「この宗教は絶対に幸せになれる」と断言できるといえる例はあるか?ないに決まっている。ではどう選ぶべきか?

日蓮正宗系の信徒団体は、いくつかあって、創価学会、顕正会、正信会の3つが有名でしょう。

その中でも、創価学会の躍進ぶりはかなりのものだったですね。

その勢いがすさまじかったのは、第二次世界大戦後ですね。

最高時には、国民の10人に1人が創価学会員だった時期もあるくらいです。

その理由は何か?

やはり簡易さと、普通の服装、いでたちというところにあるでしょう。

従来の日蓮正宗の建物の敷居の高い威厳高さや袈裟がけが、やはり人々を遠ざけていったのは容易に想像できます。

しかし、日蓮正宗の開祖である日蓮(下写真)の教えは、楽観主義にあったのです。

人生は自分で切り開いていける。

そのためには、この信心を維持することで未来は開ける、という趣旨の言葉はだれしも魅力的に映るのは間違いないです。

「この世での自分の役割は決まっているのであって、努力しても報われることはない」という趣旨の教えや宗教よりも何倍も魅力的に映ることは間違いないです。

それによって、創価学会は、大きく信者を獲得し、それまで週一だった機関紙の新聞配布が3日に1度になり、いくらか経って今度は日刊ということにまでなるのでした。

新聞や機関紙の配布の回数や、会合の数も多くなっていったことが可能になったのです。

その新聞や機関誌を目にする回数が多ければ多いほど会員とその宗教との心理的な距離は近くなるのは間違いないのです。

そして、創価の機関紙である聖教新聞は、非常に安易は言葉で書かれているのでわかりやすいのです。

決してハイデガーやアルチュセールといった哲学者といわれる難易度のものすごく高い人のような文章は一切のっていないのです。

しかも、顕正会にしろ、日蓮正宗本体にしろ、新聞の配布は月に一度だけです。

そうなれば人心は離れていくことも懸念されねばなりません。

そういう面においても心理的な距離を狭め、そして半永久的に人心を創価学会につなぐことに成功したのです。

創価学会が他の2者を引き離していったのは、こういう面にもよっているのは間違いないです。

その新聞でも、やはり平易な文章で書かれていることも、また距離を縮めることに成功するのは目に見えています。

私も、創価学会員だった時期があり、それで月に1回から2回ある講堂での会合には少なくとも100人以上は来ていました。

多い時は200人以上も来ていました。

しかし、日蓮正宗本体はどうなのかというと、かなり減少しているのです。

創価学会の新聞では「宗門はかつての2%にまで信者が減少」ということが書かれていたのですが、これは本当なのだろうか?

敵対関係になってしまった相手のことだから誇張していっているだけではないのか?

そんなふうに思っていましたが、実際はその通りだったのです。

日蓮正宗の寺院の前で掲載されていた新聞を立ち読みしていたところ、信者の方が「これから会合があるので参加しませんか?」といわれ、時間があったので参加することにしました。

そこで集まったのは、10人超くらいの人数でした。

私が住む世田谷には、創価学会の講堂は3か所あります。

しかし日蓮正宗の寺院は2か所しかないです。

どちらもどの会合場所はおなじような規模であることは断っておきましょう。

それでこの人数ですから、その「かつての2%にまで減少」という文言がひしひしと迫ってきたのです。

宗門の建物の敷居の高い威厳高さや袈裟のみならず、新聞の発行も月1回しかない、というところにもおっているでしょう。

こういう状態では、やはり人心が離れていくのは否めないです。

しかし、宗門からこれほどにも人が離れていってしまったのは、やはり日顕(下写真)の誤った執政にもあるでしょう。

創価学会のおかげで大きくなったにもかかわらず、創価学会を切り、月1回の信者の登山へもなくなってしまったことで、にぎやかさもまったくなくなり、その登山の際に、登山しに来た人のための民宿や食事の施設、お土産を売る場所や、そこまでのバスやタクシーを使う人のための従業員が一気に職を失ったのです。

こんなふうになってしまった原因を作った人に、たとえ法主であってもついていく人は稀だったのでしょう。

こういうことを鑑みると、やはり、開祖の日蓮が生前に「仏法僧を敬え!」と言っていたからといって法主に無批判でいいとはいえないでしょう。

日蓮正宗の信徒を続けようとせずに、辞めていった人は賢明です。

拍手をしたいですね、その人たちに。

顕正会や創価学会のほかに、日蓮正宗の信徒団体として、正信会というのもあるのです。

やはり、この団体も今では正宗とは決別しているようです。

その経緯は以下です。

1980年、7.4 宗門と学会の僧俗和合路線に水差していた活動家僧侶たちが正信会を結成。

82年1月11日 140名の僧の連署を集結

1月21日 職務執行停止仮処分の申請受理。

職務を辞めるように日顕に問いただし、それが引き金になって日顕は正信会の登山を禁止した。

そして、正信会も破門、ということになったようです。

この団体の一番の反抗理由は、「創価学会が、開祖.日蓮大聖人を拝せず、会長の池田大作を崇めるようになり本末転倒の信心になった」ということのようです。

その批判の是非はこの際、個人の脳内で考えてもらうとして、やはり日蓮正宗のみならず、どの宗教団体においても、離反していく団体は必ずいる、ということでしょう。

その宗教団体が正しいと思ってやっていることが、傍らから見ているといつしか誤った方向に行ってしまいそれを正すべく声明を出すも受け入れられない。

あるいは、組織が大きくなり、その運営で手一杯になってしまい、それを是正している暇がない。

あるいは、不満があれど、面倒になってそれを是正すべく声明を出すということをせず、ただ離反していく。

というようにいろんな理由があって、その団体から離反者が出て、いつしか分裂してしまうのです。

そういう離反や分裂は必然ゆえに私は、そういうことが起こった宗教団体を批判しようとは思わないのです。

しかし、批判すべくは、その宗教団体が非人間的な失政を行うようなってしまった場合には、やはり批判していくというスタンスでいるのです。

しかるに日顕はそういう批判の対象になっているのです。

その内容については、以下に掲げた本を読んでいただくのがいいでしょう。

間違った方向への指摘について、その内容が受け入れられなかったこともあり、また正宗側も忙しくてそれを是正していく時間もなかったということも考えれますし、そういった様々な理由によって両者が反目する場面が多々出てしまっていたようです。

やはり多くの信者を擁する団体になると、それを逐一吟味して、最大多数の信者を説得することはできなくなるのは必然です。

少人数であれば、民主主義的な失政はできる度合は大きいですが、多くなればなるほどできなくなっていくのは、どの団体でも一緒なのです。

日蓮正宗と正信会が離反していってしまったのは、そういう面もあるのです。

意見が2つの団体で異なってしまうのは致し方ないのです。

それを批判しようとも思わないですね。

本山のある日蓮正宗の言うことをきいていればいいのだ、という論理にもくみしないですね私は。

必ずしも正宗の法主が正しいことを言っているかどうかの判断は人によって場合によって違ってくるのです。

ゆえに、吟味をしたうえで、妥当と思われる方をそれぞれの人が選べばいいのです。

以下の写真は、正信会の聖道寺という寺院にある仏壇だそうですが、これは日蓮正宗系からは批判の的になりそうです。

日蓮は生前に偶像崇拝を禁止していたからです。

日蓮正宗は、他の仏教系の宗教とは違って、神道や儒教といった他の宗教の教えを取り入れずに、日蓮だけの教えに帰依していたのです。

しかし、日蓮宗という宗派の場合、日蓮の教えを基調としながらも、他の宗教の教えまでもとり入れて宗教を展開していったのです。

これは邪道だ、と日蓮正宗の人たちは思うでしょうが、私はそうは思わないですね。

なぜなら日蓮の教えだけが至高のものであり、他の事柄は一切邪道、などという考えには至らないからですね。

1つの教えを基調としながらも、いろんなものを取り入れて、自身で工夫していくことで人生を切り開いてきた、という経験が私には多々あるからですね。

1つの教えだけでうまくいくはずはないのです。

正信会は、そんな日蓮正宗系の団体であるにもかかわらず、釈迦などの像も祀るなんて邪道だ、という意見もあるでしょうが、私はどんな工夫をしようがその人の自由、というスタンスなのです。

日蓮正宗系の教えだけでうまくいく、だからその他の事柄は入れるな、などということは神仏でない私は言えないし、保証のしようもないのです。

正宗の教えだけでうまくいく、という人がいるならばその通りにすればいい。

正宗だけの教えでうまくいくわけはないから、他の事柄も取り入れるという人がいるならばその通りにすればいい。

どちらを選ぼうとも自由です。

どちらを選ぼうと、その後やってみてうまく事が運んだら、それはそれでその人に心底エールを送りたいです。

いろんな選択肢が世にはあります。

どれが絶対などということは言えないわけです。

いろんなものを取捨選択して、自身で吟味して、行動していく。

その過程は、その人に任せるほかないのです。

こんなスタンスですから、私は特定の宗教には入らないですし、どの宗教も勧めないのです。

自身でやってください、としか言いようがないのです。

そんなスタンスに興味のある人や、そんなスタンスがどんなものかを真摯に知りたいという人には以下の電子書籍をお勧めします。

●以下よりどうぞ!

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました。

汗牛充棟.com ホーム

開祖の言ったことをそのまま引き合いに出しても説得力はない。現代なら、そこに科学的なアプローチを加えなくては説得力がない?!

人間というのは得てして、宗教に入っていると、その宗教で言われていることには無批判になってしまう嫌いがあります。

人智を超えた神仏の言ったことは絶対なのであり、それに批判を加えることなど人間には恐れ多くも不要なのだというスタンスになってしまうのですね。

そして、その神仏を批判することなどは、罰当たりになってしまうのだから、恐れ多くもそんなことはできない、ということでもあるようです。

そういう思想に染まってしまうのは、やはり危険でしょう。

その宗教当局のすることに無批判になってしまえば、その当局の悪事にし放題という状態を引き起こすことは間違いないからです。

そして物事を成就するにあたっては、宗教だけに縋っていればいいかというとそんなことは絶対にないからですね。

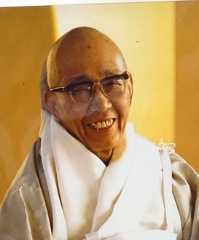

青年期に日蓮の思想にぞっこんになってしまった故人の浅井昭衛氏(下写真)は、かなりの日蓮へのほれ込みようだったようで、日蓮の言ったことに関しては微に入り細にわたって知っている人でした。

「ここまでよくも勉強したな!」と感心するに十分でした。

しかし、今も、そして日蓮の存命中だった鎌倉時代においても、日蓮の言ったことすべてが無謬であったとは思えないです。

浅井氏は、完全に日蓮にぞっこんになっていたようでした。

それは氏の出した本を読めば一目瞭然です。

身延相承書、池上相承書によって日蓮から日興に法が付託された、ということも浅井氏の本で知りました。

それゆえに、その日興の流れを汲む日蓮正宗(下写真)の門流こそが最高の団体なのだということです。

日興の門流は、他の日蓮系とは違って、その教えに神道や儒教といったものを取り入れていない団体なのです。

日蓮一筋で一切のものを入れない純血主義なのでした。

それを信奉することで万事がうまくいくならば問題視する必要はないでしょう。

しかし、それではうまくいかないからこそ、日蓮の思想以外にも拠り所を探して、見つかったらそれに縋って行動していくことが必要なのだ、というのが私の立場なのです。

現に私はそういうスタンスです。

ゆえに日興門流よりも日蓮宗系にスタンスは近いです。

また、浅井氏の本から、釈尊が言ったこととして、「法華経を信じずに謗るならば、その人は臨終ののち、無間地獄に堕ちると喝破した。」ということも脳裏に残っています。

この言葉も浅井氏の本から知ることができたのですが、その釈尊の言ったことも、釈尊の死後かなりの年月が経ってしまっているがゆえに、その内容が無批判でいいのかどうかもかなり疑問視されていることなのです。

当時は、パソコンがあるこんにちとは違って、言った言葉はすべて紙に書かれたのです。

その際に、まったく誤りなく書き写されていたかというと、かなり疑問でしょう。

そして、書いた人の価値観によって変化して書かれたり、脚色して書かれた可能性も大いにあるのです。

いな、そうなるのが必然なのです。

法華経に思いを抱いていた人が多くの人にそれを取り入れてほしいという思いまら、過大に脚色して書いたりしてしまった可能性も大きいのです。

こうした人類の普遍的な現象を抜きにして、宗教で言われていることをそっくりそのまま信じることはできない、というのが私の立場なのです。

また、浅井氏は「いま第六天の大魔王の障礙により、正系門家が敵対関係になってしまった。」ということも氏の本の中で書いているのです。

第六天の魔王とは日蓮の御書にたびたび出てくる言葉ですが、災いをもたらす悪神といった概念でしょうか。

そして正系門家というのは、日蓮正宗系の団体という言葉です。

その第六天魔王も、のちの研究によってそういうものは存在しうるのかどうか疑問視されているものです。

先代の法主だった日顕(下写真)について、浅井氏もかなり批判しているのです。

また、日蓮正宗にいた人達が書いた本で、その実態を暴露した例がかなりあるのです。

法主としてあるまじき横柄な態度や、信者たちの供養金を使って豪華なマンションを買ったり、宴会をしたりといった奢侈の消費といった面について本が多く出されているのです。

それを浅井氏は「第六天魔王が降り立ったからだ」と、氏の本の中で書いているのですが、そうではないのです。

その理由を以下の本の中で心理学的に明らかにされているのですが、その方が説得力があるのです。

どういう家庭に生まれ、どのような教育を施されると、日顕のような人間が育ってしまうのかをつまびらかにしているのです。

その内情を知らずして「南無妙法蓮華経と唱えれば、何もかもうまく解決する」などという日興門流の人たちの言葉など信用できないでしょう。

あの日顕の性格を直そうと多くの人が唱えたでしょう。

しかし、結局あの性格は死ぬまで治らなかった。

それを見てもやはり、「南無妙法蓮華経と唱えれば…」といった言葉はまるで説得力がないのは明白です。

やはり宗教だけですべて解決するというのは、現代では間違いで、やはり科学的なアプローチが必須なのです。

宗教にゾっこんになってしまう人は、宗教だけで解決することしか頭が回らず、科学的なアプローチがまるで足りない。

足りないから説得力がないのです。

開祖.日蓮も同様なのです。

やはり科学的なアプローチが足りないのは御書をよめばわかります。

しかし、それを批判する気にはなれないです。

なぜなら、日蓮のいた鎌倉時代には、心理学などの科学なかったのですから、それを批判しても仕方がないのです。

しかし、その日蓮の言ったことだけで解決できないのであれば、やはり科学的なアプローチが不可欠なのは言うまでもないのです。

そんなスタンスに興味のある人は以下の本をお勧めしたいです。

なぜ、日顕のような人格の人間ができてしまったのか?

そしてそういう人間が出てこないようにするためにはどうすればいいかをつまびらかにしているのです。

●以下よりどうぞ!

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

ここまで読んでいただき感謝します。

ありがとうございました!

スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク

汗牛充棟.com ホーム

人智を超えた神仏の言ったことは絶対なのであり、それに批判を加えることなど人間には恐れ多くも不要なのだというスタンスになってしまうのですね。

そして、その神仏を批判することなどは、罰当たりになってしまうのだから、恐れ多くもそんなことはできない、ということでもあるようです。

そういう思想に染まってしまうのは、やはり危険でしょう。

その宗教当局のすることに無批判になってしまえば、その当局の悪事にし放題という状態を引き起こすことは間違いないからです。

そして物事を成就するにあたっては、宗教だけに縋っていればいいかというとそんなことは絶対にないからですね。

青年期に日蓮の思想にぞっこんになってしまった故人の浅井昭衛氏(下写真)は、かなりの日蓮へのほれ込みようだったようで、日蓮の言ったことに関しては微に入り細にわたって知っている人でした。

「ここまでよくも勉強したな!」と感心するに十分でした。

しかし、今も、そして日蓮の存命中だった鎌倉時代においても、日蓮の言ったことすべてが無謬であったとは思えないです。

浅井氏は、完全に日蓮にぞっこんになっていたようでした。

それは氏の出した本を読めば一目瞭然です。

身延相承書、池上相承書によって日蓮から日興に法が付託された、ということも浅井氏の本で知りました。

それゆえに、その日興の流れを汲む日蓮正宗(下写真)の門流こそが最高の団体なのだということです。

日興の門流は、他の日蓮系とは違って、その教えに神道や儒教といったものを取り入れていない団体なのです。

日蓮一筋で一切のものを入れない純血主義なのでした。

それを信奉することで万事がうまくいくならば問題視する必要はないでしょう。

しかし、それではうまくいかないからこそ、日蓮の思想以外にも拠り所を探して、見つかったらそれに縋って行動していくことが必要なのだ、というのが私の立場なのです。

現に私はそういうスタンスです。

ゆえに日興門流よりも日蓮宗系にスタンスは近いです。

また、浅井氏の本から、釈尊が言ったこととして、「法華経を信じずに謗るならば、その人は臨終ののち、無間地獄に堕ちると喝破した。」ということも脳裏に残っています。

この言葉も浅井氏の本から知ることができたのですが、その釈尊の言ったことも、釈尊の死後かなりの年月が経ってしまっているがゆえに、その内容が無批判でいいのかどうかもかなり疑問視されていることなのです。

当時は、パソコンがあるこんにちとは違って、言った言葉はすべて紙に書かれたのです。

その際に、まったく誤りなく書き写されていたかというと、かなり疑問でしょう。

そして、書いた人の価値観によって変化して書かれたり、脚色して書かれた可能性も大いにあるのです。

いな、そうなるのが必然なのです。

法華経に思いを抱いていた人が多くの人にそれを取り入れてほしいという思いまら、過大に脚色して書いたりしてしまった可能性も大きいのです。

こうした人類の普遍的な現象を抜きにして、宗教で言われていることをそっくりそのまま信じることはできない、というのが私の立場なのです。

また、浅井氏は「いま第六天の大魔王の障礙により、正系門家が敵対関係になってしまった。」ということも氏の本の中で書いているのです。

第六天の魔王とは日蓮の御書にたびたび出てくる言葉ですが、災いをもたらす悪神といった概念でしょうか。

そして正系門家というのは、日蓮正宗系の団体という言葉です。

その第六天魔王も、のちの研究によってそういうものは存在しうるのかどうか疑問視されているものです。

先代の法主だった日顕(下写真)について、浅井氏もかなり批判しているのです。

また、日蓮正宗にいた人達が書いた本で、その実態を暴露した例がかなりあるのです。

法主としてあるまじき横柄な態度や、信者たちの供養金を使って豪華なマンションを買ったり、宴会をしたりといった奢侈の消費といった面について本が多く出されているのです。

それを浅井氏は「第六天魔王が降り立ったからだ」と、氏の本の中で書いているのですが、そうではないのです。

その理由を以下の本の中で心理学的に明らかにされているのですが、その方が説得力があるのです。

どういう家庭に生まれ、どのような教育を施されると、日顕のような人間が育ってしまうのかをつまびらかにしているのです。

その内情を知らずして「南無妙法蓮華経と唱えれば、何もかもうまく解決する」などという日興門流の人たちの言葉など信用できないでしょう。

あの日顕の性格を直そうと多くの人が唱えたでしょう。

しかし、結局あの性格は死ぬまで治らなかった。

それを見てもやはり、「南無妙法蓮華経と唱えれば…」といった言葉はまるで説得力がないのは明白です。

やはり宗教だけですべて解決するというのは、現代では間違いで、やはり科学的なアプローチが必須なのです。

宗教にゾっこんになってしまう人は、宗教だけで解決することしか頭が回らず、科学的なアプローチがまるで足りない。

足りないから説得力がないのです。

開祖.日蓮も同様なのです。

やはり科学的なアプローチが足りないのは御書をよめばわかります。

しかし、それを批判する気にはなれないです。

なぜなら、日蓮のいた鎌倉時代には、心理学などの科学なかったのですから、それを批判しても仕方がないのです。

しかし、その日蓮の言ったことだけで解決できないのであれば、やはり科学的なアプローチが不可欠なのは言うまでもないのです。

そんなスタンスに興味のある人は以下の本をお勧めしたいです。

なぜ、日顕のような人格の人間ができてしまったのか?

そしてそういう人間が出てこないようにするためにはどうすればいいかをつまびらかにしているのです。

●以下よりどうぞ!

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

ここまで読んでいただき感謝します。

ありがとうございました!

汗牛充棟.com ホーム

事の是非を論じる場合や、事の成就を願うならば万般にわたる情報を得てすべし?!宗教だけに縋るべからず!。

日蓮正宗の信徒団体だった創価学会ですが、日蓮正宗から破門処分にされてしまうのです。

それが91年です。

その内容については、ここでは詳説はできないです、かなりの長い文章になってしまうので。

ただ、こういう場合、それぞれの言い分があるわけで、それぞれの立場の声明文を同じ文量で読んで、どちらが正しいのかを判定するべきでしょう。

しかし、日蓮正宗の信者は正宗の発行する新聞や雑誌だけを読み、創価学会員は創価学会の発行する新聞や雑誌だけを読む。

そうなれば日蓮正宗の信者は日蓮正宗寄り、創価学会は創価学会寄りになるのは必然でしょう。

それぞれの言い分を、両者とも同じ量読むことで、はじめて中立的になるのは言うまでもないのですが、それぞれの立場の人間がそういうスタンスでいる人はどれだけいるのか、非常に疑わしいのです。

そういうことを全員に望むのは不可能に近いでしょう。

しかし、そのままでいいとも思えないのです。

92年に日蓮正宗の法主だった阿部日顕によって発行された本があるのです。

それが『創価学会、池田大作に騙されるな』という本です。

これには日顕(下写真)の書いた文章だけでなく、日蓮正宗信徒による経験談も収められているのです。

「学会を辞めてよかった編」として以下の興味深い文章が収められていました。

「仏罰と思われる現証が…母娘関係の険悪化から女子部の幹部である娘が、自宅に火を放ったり、本部長をはじめとして50歳代で急死する学会員が後を絶たないのです。

また会社を倒産させたり、店を閉めざるを得なくなった学会員も続出しています。」

これは国内の信徒ですが、以下フランスの元創価学会員で正宗に移った人の意見も載っていました。

「SG(創価学会)の教学に対する不満が募っていきました。会合で教える幹部の御書に対する理解が大変浅く、講義する能力がなかった。ご法主上人に対する退座要求書に署名求めるのが信じれなかった。」

これ以外にも、いろんな体験談が載っていました。

学会か正宗か、どちらに行くべきか悩み、学会からの情報をうのみにした人が学会にとどまり、学会に疑問を抱き解消されなかった人が学会を脱会したということでしょう。

日蓮正宗と創価学会、私はどちらの味方でもないのです。

「仏罰と思われる現証」とは書いてありますが、それが本当に仏罰なのか、たまたまそういうことが起きただけかもしれないですので、その是非を確認するすべは私にはないです。

それに急死といっても、創価学会にいたからだ、などということも言えないのです。

本当に仏罰なのか、もともと病気持ちゆえなのか不摂生が原因なのかも判定のしようがないのです。

しかし、思わないでしょうか?

同じ南無妙法蓮華経と唱える団体であるにも関わらず、団体が違うからというだけで、急死してしまうというのは?

そんな薄氷を踏みわたるのがこの宗教の本質であるならば、そんな宗教団体自体辞めるべきではないのかと。

日蓮正宗にしろ、創価学会にしろ、顕正会にしろ、入るべきではないのではないでしょうか?

「会合で教える幹部の御書に対する理解が大変浅く、講義する能力がなかった。」ということですが、これも幹部に講義能力がないならば自身で勉強すればいいことでしょう。

そして、創価学会側が法主だった日顕に退座要求をしたことが信じれなかったということですが、創価学会と宗門のすれ違いの経緯をつまびらかに勉強すれば当然の結果だったと思いますが、その経緯を知ろうとしなかったこの婦人に非がある気がします。

私はそういう立場ですが、その経緯のすべてを知ることは、仕事や家事に忙しい婦人には難しいのはわかりますが、そのままでは真実は見えてこないのは言うまでもないことです。

そして、宗教の長に対しては全くの無批判でいていいという気になれない私には、そういう婦人の気持ちを理解できないのです。

その是非を論じるには、その長のことについてつぶさに述べられた文を読むことが必須なのですが、そういう作業も欠けているのです。

また、他の創価学会に疑問を抱き、正宗にとどまった人の経験談は以下です。

「池田先生は、日蓮大聖人の生まれ変わりだというようになった。日蓮正宗の正しい信仰から離れていく創価学会のいく末を憂いてしました。ことあるごとにその疑問を幹部に直接質問してみましたが、受け入れられないばかりか、危険人物としてみなされるようになったのです。」(P.69)

これも、創価学会の批判ですが、創価学会員は創価学会員で池田大作に対して無批判でいる例が、この人以外にも私の周りでも大勢います。

本来、日蓮正宗信徒であるならば、日蓮を崇め奉るのが本道ですが、正宗の信徒団体であった創価学会が別途、活動していくと、その長である池田大作(下写真)を崇め始めてしまったのでしょう。

これでは明らかに本道から外れていることは間違いないです。

外れた道を矯正するのは必須でしょうし、それに気づいたこの人は立派でしょう。

しかし、正宗、創価学会、顕正会、どの団体にも与しない私は、どの団体の味方もしないので、それほど重要視はしないのです(笑)。

予定調和説とはキリスト教の概念ですが、これは神に祈った後に起こったことは結果がどうなれ、それには感謝しなくてはならないという立場です。

これは、日蓮正宗系でなくとも、いろんな仏教の団体でも陥ってしまう弊があるでしょう。

祈った後に起きた結果は望みどおりでなくても、キリスト教徒が「これは神様がお計らいになったことなんだ」といって満足してしまうのと同じように「これは仏様がお計らいになったことなんだ」と言って満足してしまうのです。

それならば、祈る意味がないのです。

結果が欲しいならば、それがかなうように何を自分がすべきか、を分析して、それにかなうように日々行動を重ねる。

それで望んだ結果が得られなかったら、これから何をすべきかを再び考えて行動するのが王道でしょう。

そのためには縋るのは宗教ではないのです。

その結果が欲しいために何をすべきか示唆してくれる内容を持った本なのです。

それを得ずして、いくらその仏教の本尊に対して祈っても結果は得られないのです。

確かに、神や仏に祈って結果を得た人の例は無数にあります。

ただし、それはその結果を得るために王道の行動をし続けたうえで、祈った人のパターンなのです。

神や仏にただ祈るだけで結果を得たい…これは王道ではなく邪道なのです。

こういう立場に与することができる人や、神や仏についての王道のスタンスを自分で構築したい人には以下の電子書籍はお勧めです。

●以下よりどうぞ!

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました。

汗牛充棟.com ホーム

宗教の役割や位置づけは時代によって大幅に変わってくる。それを踏まえて自分が宗教に関わるスタンスを決めるべし?

日本の歴史を垣間見ると面白いのですが、日本は聖徳太子の時代までは、誰もが神を奉る国だったのです。

それが、中国から仏教が渡り、その素晴らしさに政治を執る人たちの多くが目覚めて、それを政治に取り入れることにしたのです。

その際に、人間たるもの保守的なもので、それまで神を信奉していた人たちの反乱があり、その結果戦争が起きたのです。

その後、推古天皇が即位し摂政になった聖徳太子が、冠位十二階(推古天皇11年(603年))・十七条憲法(推古天皇12年(604年))を制定し、仏教を中心として国家事業が着直と勧められたのです。

その後、いろんな僧たちが中国にわたり仏教を学び、それを日本に取り入れたのみならず、国教にまでした時代があったのです。

それが桓武天皇の時代の真言宗です。

その後、紆余曲折を経て、またいろんな仏教が勃興します。

そして、当然ながら神の信仰も生きていて、それだけで単体で存続してたパターンもあれば、仏信仰とも交じり合って神仏習合という形に変形したりと、様々なパターンがあったのは、これまでの歴史を見れば瞭然です。

しかし、江戸時代の末期において、西洋列強の侵略めいた出来事が起き、その結果、幕府の政権が危うくなり、その政権が終わりになるのです。

その後、明治時代になり、岩倉遣欧使節を代表する西欧を視察させた政府の決断は、神を中心にした国に国民全部をまとめ上げていって、西洋のように富国産業を興さなくては、日本は西洋列強の植民地にされてしまう!ということだったようです。

その手段として、天皇を神に祀り上げていく、という手段を採択したのです。

そして1868年の明治維新より、実に1200年以上ぶりに神を中心にした宗教に鞍替えされたのです。

その富国産業政策は功を奏し、日本は列強の仲間入りを果たすことに成功したのです。

いろんな戦争に参戦し、いずれも勝利。

しかし、第二次大戦での敗北を経て、1945年には天皇の人間宣言。

その後、日本は信教の自由をようやく認めることができたのです。

このように、宗教はその時々の政治によって利用されたり、その土地柄に合わせて人々の欲求を満たすために、いろんな解釈がなされて変形されてきたことが一目瞭然なのです。

宗教とは多元的な知識を多くの民衆に教えて、その信仰によって民衆を救わなくてはならないという使命を負っているわけで、教える側(主に僧)が、その際に必要なことをたくさん覚えなくてはならなかったのです。

しかも正確に。

しかもこんにちのように紙などほとんどない時代においては特に大きな使命を負っていたのは言うまでもないことです。

それゆえにエリート=多くの観念を素早く脳内に叩き込める人の養成が不可欠だったのです。

それで選ばれた人のみを選別して、エリート教育を施す。

真言宗は、エリート主義だったように見えたのは仕方がなかったのでしょう。

それが批判の理由になった。

しかも、空海が中国に渡った時の寺院のそばにはゾロアスター教の寺院もあったがゆえに、それを取り込んでの護摩炊き、加持祈祷をしていた姿もまた、異様に映ったのでしょう。

それゆえに日蓮は真言を邪教と断定したと思えるのです。

その他にも、日蓮の信条と相いれない部分もあったがゆえに。

そういう時代背景があったので、それを深く考慮すれば、民衆をないがしろにするように映ってしまったことについて、わざわざ批判すべき筋合いのものではないと思うのです。

それを次の代になって改善すればいいだけの話しですので。

しかも、1つの宗教だけを信奉していれば、そこで展開されている宗旨も、宗教的な事情や時代的な要請上、変形されざるを得ないもので、やはり前の時代と言っていることが違うとして、非難の対象にされざるを得ないのです。

しかし、それもわざわざ取り上げたくはないけれども、やはり引っかかるものはあるのです。

それは創価学会についてです。

例えば、日蓮は聖徳太子にならって「仏法僧を敬え」と言っていたのです。

仏=開祖、法=その開祖の教え、そして僧はそのまま僧です。

それは、創価学会が日蓮正宗の信徒団体であった時代では維持できていましたが、日蓮正宗の信徒として認められなくなったとき、すなわち日蓮正宗から破門にされて以降はできなくなってしまったのです。

それで、創価学会が新たな信者になった人に、その日蓮の「仏法僧を敬え」という言葉を教えるときに、僧=学会員としたのです。

これはあまりにこじつけで笑いそうになってしまったのです。

これをあなたは嗤いますか?

しかし、これは、やはり破門処分によってそうなってしまったがゆえに仕方ないのです。

また、鎌倉時代に、雨が降らない期間が長く続き、飢饉が懸念されたのです。

そこで極楽寺の念仏宗の良観(下写真)なる人物が、念仏を唱えて、雨を降らせる祈念を100日にわたって行ったのです。

そこで日蓮は「念仏によって雨が降ったら念仏宗の信徒に私がなろう!」と宣言したのです。

しかし、結局雨は降らなかったのです。

そこで、良観は日蓮を逆恨みし、日蓮を殺す計画を立てたようです。

それは結局失敗に終わったのですが。

そこで疑問に思わなかったでしょうか?

なら日蓮が題目を上げればどうなっていたか?

降ったのか降らなかったのか?

ということですよね。

そこで、題目を唱えて雨が降ったのであれば、信心する期になったかもしれないですが、それがないならばやはり片手落ちという気がするのです。

これは700年以上も前ということもあって、真実なのかどうかがわからないのです。

たとえ、それが本当のことであると判明されたとしても、それだけで日蓮正宗系信徒にはならないですね、私は。

日蓮

それだけでは、人生をよりよく生きるためにはコンテンツが不十分でしょう?

それは、いろんな本を濫読していくことで見つけることができてここまで生きてきた、という結果が備わっているからですね。

紙のほとんどない時代において、いろんな観念を持っていた仏教界においては、やはり僧侶は尊崇の相手ではあったけれども、いつでもだれでもいろんなことが学べる時代においては、尊崇の対象ではなくなることは必然です。

「僧を敬え」と日蓮が言ったとしても、それに甘んじて僧侶が堕落してしまったり、敬うに値する人格でないならば、それに従うことはできないはずです。

やはり、世界中に広まった宗教であっても、そのまま受け入れるわけにもいかないですし、いろんな人からいろんな用途として使われてきた、という経緯も、このページに書いた通りです。

ゆえに、各宗教の学べるところは学びながら、排除するべきところは排除しなければならないのは言うまでもないことなのです。

そういうことを多面的に考えていけば、やはり1つの宗教に一途にはなれない、というのが正直なところです。

そんな私のスタンスに興味ある人は以下の電子書籍がおススメです。

●以下よりどうぞ!

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました。

汗牛充棟.com ホーム

父上の原理主義をいかに脱していくか…それが浅井城衛氏の課題?

日蓮正宗にはいくつか信徒団体がありました。

創価学会や顕正会がそれでした。

それぞれはともに今は正宗から破門にされています。

時の法主と敵対関係になってしまったので。

その敵対関係の内容について、ここでは詳述はしないです、ものすごく長くなってしまうので(笑)。

その破門になってからの創価学会に、私は入ったことがありましたが、あまりに同じことばかり新聞で書かれているのと、信心をすることで人生が開けるとは全く思わなかくなったので、新聞の購読を停止し、講演等にもいかなくなっていました。

それでも後悔は全くしていないです。

そしてそれから何年かして、うちに顕正会の人が来て、日蓮の講義をしました。

それで話しを聞きましたが、まるで感銘を受けることはなかったです。

そして無料でいいというので、その機関紙である『顕正新聞』を読んでくれと言われたので読んでみると、そこには日蓮正宗と創価学会(下写真)の非難が毎回なされているのです。

創価学会は日蓮正宗の批判だけをしていましたが、ここでは違うのですね。

違うがゆえに、ここで聞いていれば、創価学会時代に開けなかった目が開けるかもしれないと思い、新聞を読むのみならず、講演を聴いたりしてみるも、やはり結果は一緒でした。

「やはり自分には必要がない。あっても少ししかない。」

この程度でした。

また、当時の会長だった故.浅井昭衛氏(下写真)の本を読んでみるも結果は一緒でした。

その本である『日蓮大聖人に背く日本は必ず滅びる』には以下のように書かれていました。

「学会、宗門ともに何たる無道心、何たる師敵対か。

所詮かれらには、戒壇の大御本尊に対し奉る信心が全くないのである。

だからこのような師敵対を平然となしうるのである。」

人間である以上、このような意見の相違が生じてしまうのは致し方ないでしょう。

その敵対関係の程については、会長という立場で実際にその場にいたこともあって臨場感をもって語られているのがわかります。

開祖.日蓮を鎌倉時代にまでさかのぼってタイムマシーンで連れてきて、議題に上がった内容について裁断してもらえれば、一発で決着がつくのは言うまでもないですが、それが不可能ゆえに、収拾がつかないまま決裂してしまうのは、日蓮正宗系でなくても、いろんな宗教でも同様ですね。

日蓮(下写真)が生前に遺した「戒壇を作れ」としたことについても、やはり意見が分かれてしまっていたのですね。

日蓮は、「広宣流布した暁に、天皇の許可を得て、富士山天生が原に戒壇を作れ」としたのですが、これだけでも不満分子がいたのです。

浅井氏ですね。

広宣流布は達成していないし、天皇の許可をえていないし、富士山天生が原ではなく大石寺の境内に建てようとしている、ということで反対したのです。

広宣流布という語は非常に抽象的で、日蓮は国民の何割が帰依したらという明確な数字は書いていなかったのですね。

しかし、浅井氏は日本人全員が、というように解釈していたようですが、そんなことは不可能に決まっているのは小学生でもわかります。

鎌倉時代においては、戒壇を建立するには天皇の許可必要だったのです。

しかし、今の政教分離の時代において天皇に許可を得るなどということ自体が不可能なことなのです。

それを浅井氏は無理強いさせようとしていたのです。

単なる駄々っ子ですね(笑)

そして富士山天生が原というのは、非常に水はけが悪く、非常に辺鄙で、人が行き来するには不向きということで大石寺内に建てようとしたのです。

その事実を踏まえずして、天生が原ではない、として反対するのも、また現実を無視して、開祖の言うことだけを最優先にしているのです。

こんなでは先に進めないと日蓮正宗側は判断したのでしょう。

その他、浅井氏とは考え方が基本的に乖離すること何度もあったのでしょう。

時の法主、細井日達上人(下写真)によって顕正会は破門にされてしまうのです。

学会、正宗、顕正会と、当時いちばん信者が多く、金もあった学会と、それらに劣る顕正会では、やはり発言権に差が出たのは致し方ないです。

その面だけで裁断するのは慎まなくてはならないのは言うまでもないですが、それを差し引いても、浅井氏はあまりに現実を見なさすぎだったのは否めないです。

大石寺建立から700年のちょうどいい時期に、しかも戒壇を建てるに充分な資金が集まったのであれば、全国民が帰依しなくても、天皇の許可を得なくても、天生が原でなくても、そこでいいじゃないか、と誰しも思ったでしょう。

それに浅井氏が意見すれどもやはり切り捨てて行動しなくてはならないのがしかたなかったでしょう。

それについて、浅井氏は戒壇=正本堂の設立について、「池田の御遺命破壊」として批判したのです。

池田大作氏(下写真)は、創価学会の会長でした。

「池田は政治的野心のために御遺命の国立戒壇を否定し、偽戒壇.正本堂を建てて、それを御遺命の戒壇と偽った。」と昭衛氏は批判していたのです。

しかし、私は必ずしも政治的野心ではなく、資金的にもタイミング的にもちょうどいい節目だったからという気がしてならないのです。

そして、池田大作氏は、創価学会までも破門処分になった後に、それまでに法主に書いてもらっていた会員たちの本尊を捨てさせたということです。

日蓮大聖人は、「本尊は法主が書くべし」としていたのです。

日蓮正宗においては、入信した人には、法主が本尊(下写真)を書いてそれを受持していたのです。

しかし、日蓮正宗から破門にされてしまっていたので、それ以降は受持されることができなくなってしまったのです。

そして、それからは、それまで受持されていた人の本尊を印刷工場でコピーして、それを受持させていくことにしたのです。

それまでの本尊を捨てさせたことによって、浅井氏は憤りを見せたようです。

日蓮が言った、本尊は法主が書くべし、としていたからなのでしょう。

しかし、浅井氏のいう「戒壇の大御本尊を捨てさせた」というのは表現は間違いでしょう。

大御本尊というのは、大石寺にある、日蓮が遺したものに他ならないです。

ここまで俯瞰して、やはり浅井氏は現実をあまりにみなさすぎていたという観は拭えなかったです。

しかし、彼のカリスマ性に惹かれて、信者になった人は大勢いましたし、今その数は300万世帯にまで上がったそうです。

これは瞠目すべきでしょう。

しかし、私は日蓮の言ったことこそが至上であるとは、何度も日蓮の書物を読んで思えなかったので、顕正会には入らないですし、その素晴らしさについて誰かに語り、入会を勧めることもないです。

そして、浅井氏は2023年に死を迎えました。

私はこれまで組織論を研究してきてわかったのは、団体の長の死後、分裂してしまうのは、その長の跡を継いだ人のワンマンな指揮というのが最大のようです。

しかし、ワンマンでなくてもやはり分裂は避けられないようです。

今は、昭衛氏の子供である城衛氏(下写真)が会長を務めているのです。

親族が後を継ぐということでは、、分裂は起こりにくいのです。

それまでの長とは血縁のない人が長になるよりかは断然に。

城衛氏は、氏の講演を聴く限り非常に謙虚な印象を得ますし、それゆえに、ワンマンな決定はしないだろうことについては安心はしているのです。

それでも分裂になってしまうかどうかは保証のしようがないです。

浅井昭衛氏の後を継いでも、分裂しないかはわからないです。

私の関心は、そこにはあまりなくて、やはり昭衛氏がしていたあまりに原理主義的な思想をいかに拭っていくかだと思います。

あまりに現代社会との兼ね合いを考慮せずに、日蓮の言ったことだけに依拠して事を進めていくのは正直いただけなかったです。

それが城衛氏がどのように変化させていくか、に興味がわいているのです。

こんな私の立場にどれだけの共鳴がされるでしょうか?

共鳴できた人にお勧めなのが以下の電子書籍です。

単に開祖が言ったことだけに依拠するのではなく、いろんな情報を摂取して最良と思われるものを採択して、行動していく。

もちろん神仏の存在は信じながらも、コンテンツを拡大させていくのが王道、というモラルがいいということですね。

●その電子書籍は以下よりどうぞ!

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

汗牛充棟.com ホーム