自分の哲学は誰でも雑種。世界最高峰の宗教を創立した開祖でも例外ではなし!

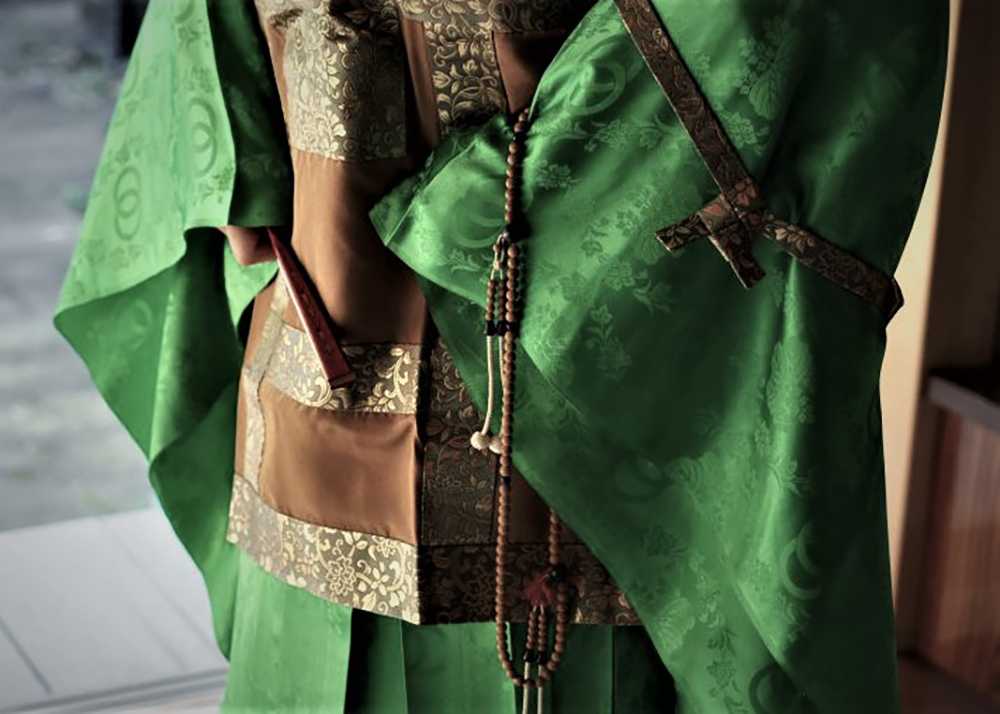

日蓮正宗では、寺に住職なる人がいて、信者は月に1回寺に行き、その人を中心に勤行をして講話をしてもらうのです。

その結果、自分たちは幸福な生活を送れているんだという気持ちで、信者たちは供養金をその寺に渡すのだそうです。

その額が、僧侶たちが生活できるレベルのまで達していない事には、その宗教自体が存続できないわけです。

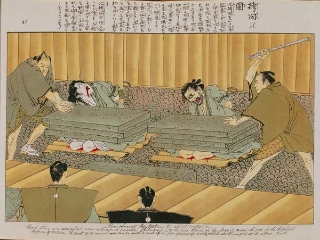

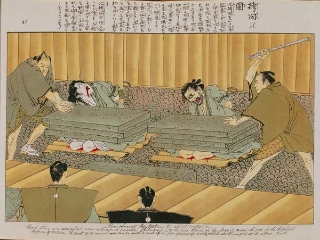

日蓮(下写真)は、鎌倉時代を生きた僧侶でしたが、そういう形式で今まで存続してきたのですから、その恩恵はあるのでしょう。

その供養金の額は、人によってまちまちで、1万円という人もいれば10万円、あるいは100万円以上出す人もいるというから驚きです。

また、信者がなくなり、その人の葬式においても、お経を唱えれば、またお金がもらえるのです。

だいたい日本人ならば誰もが仏教形式で葬式をするのが一般的でしょう。

その時にお坊さんにだいたい100万円以上は出すのが相場になっています。

それでまた僧侶が儲かることになるのです。

日蓮正宗でも同様なのです。

こういう供養金や弔い金というのは、どこから由来するのでしょうか?

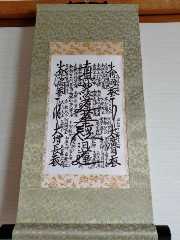

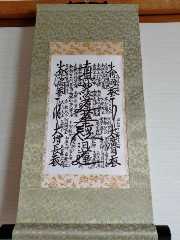

日蓮正宗では、当然日蓮の遺した以下の言葉です。

「僧の恩をいはば仏法、法宝は必ず僧によりて住す。譬えば薪なければ火無く、大地なければ草木生ずべからず。

仏法ありといえども、僧ありて、習い伝えずんば、伝わるべからず。乃至、然れば、僧の恩を報じ難し。

されば、三宝の恩を報じ給うべし」

これにより、僧侶たちは尊崇の対象になったのです。

そして、この言葉は無から有というかたちで日蓮が考えたわけではないのです。

それは、何か?

聖徳太子の制定した憲法十七条なのです。

その2条に、「篤く三宝を敬え。三宝とは仏、法、僧なり。」とあるのです。

これを日蓮は借用し、装飾を施しているのです。

聖徳太子創建の日本最古の官寺である天王寺でも学んだ日蓮ゆえに、こういうことになるのです。

しかし、日々仏教に関する勉強もおろそかにして、親身になって相談に乗ってくれなくても、僧侶たちが生活できる、ということであれば当然、僧侶の堕落はまぬかれないでしょう。

ただし、僧侶なら必ず堕落するとは限らないもので、そうなるかどうかは僧侶次第ということになります。

しかし、どうしてもそういう生活になると堕落してしまう僧がすくなからず出てしまうことがあるのがわかりました。

日蓮正宗の信徒団体だった顕正会の会員だった人の体験談を、その機関紙である『顕正新聞』で知ることができました。

長野県諏訪町にある正宗の威徳寺において、住職は寺そっちのけでゴルフや旅行などの贅沢三昧になり、その素行の悪さが話題になり、岩手県の末寺に飛ばされたということです。

こういう僧侶にあきれをきたして、正宗から顕正会に移籍してしていった人がいたということです。

顕正新聞においては、そういう経験談をたくさん読むことができるので興味深いです。

しかし、その「仏法僧を敬え」という日蓮の言葉は開祖であるだけに、なかなか捨て去ってしまうことができず、そういう堕落坊主で出てもうやむやのまま、ということになってしまう例が多数あるのです。

日蓮正宗は、91年に創価学会を破門処分にしてから、どんどん信徒が減っていき、91年から数えていまに至っては2%にまで減ってしまったというから驚きです。

その情報は池袋にある正宗の寺院である法道院という寺の前に通りかかったことがあり、その前にある仏壇屋に50過ぎの女性がいました。

そこで仏壇屋の店員をしているということは、日蓮正宗信徒であるのは間違いないです。

その女性に聞いてみました。

「日蓮正宗の信者がかつての2%まで減ってしまったというのは本当なのですか?」と。

するとその女性曰く、「うん、そうみたいね」とあっけらかんと言っていたから驚きました(笑)

普通、自分の属する宗教団体の信者がそんな減ったら、哀しんだりするだろう、ということですね。

しかし、その女性は何とも思っていない。

やはり、その宗教の長がしていることによって、そういう結果になってしまったということに考慮がいかなくなってしまっているパターンというのは往々にしてあるようです。

創価学会と日蓮正宗が一体だった時に、創価学会員が350億円も出して作った正本堂を、前代の法主であった日顕は、10億円もかけて破壊したようです。

創価学会の人はかなりの無念だったのは間違いないです。

そんな大金をかけて作ったにもかかわらず無為に壊して更地にする。

こんな輩は、死後、当然地獄に落ちているのは間違いないです。

日顕が、死後、今では地獄の中を彷徨っていることは間違いないでしょう。

そんな法主だったにもかかわらず、日顕に依然として従い続けていた人がたとえかつての2%といえども、いたのが私には信じれませんでした。

そのことを私が出した電子書籍で批判しました。

それを買って読んだ某女性が、「日顕上人が嫉妬や見栄えで行動する人とは到底思えません」だの「事実無根の情報が多すぎ」などと言って批判しているのです。

日顕

自分の属する団体の出す機関雑誌や機関新聞だけを拠り所にして、それまで知らなかったことに関してはデマだなどというニュアンスの言葉を吐いて信じない…古今東西こういう人は少なからずいるもので、それに逐一落胆している暇はないですが…でも、事実無根ではないので、こういう言葉は書かないでほしいですね(苦笑)

こういう法主はもちろん、住職も、日蓮正宗という「高尚な」宗教を信奉していても出てきてしまうのですから、敢然と批判をしていかなくてはならないのは言うまでないことです。

無批判でいていいわけはないのです。

それで変わらないのであるならば、その寺院の信徒は辞めるべきなのです。

そうでなければ、その堕落した坊主に賛同していることになるのですから。

それがたとえ日蓮大聖人が言ったことに反することになってもです。

先に、私は日蓮が聖徳太子の言葉を拝借し、それを装飾して御書に言葉をしたためたことを指摘しました。

また天台宗の総本山である延暦寺においても遊学したがゆえに、日蓮正宗系の人たちが毎日唱えている方便自我偈はそっくりそのまま天台宗から借用したのです日蓮は。

嘘と思うのならば、天台宗の経本を買って確認してみるのがいいでしょう。

その他、日蓮は様々な宗教を遊学していって、その中で自分には必要と思われる部分は取り入れて、そうでないものは捨てて自分の宗教体系を作り上げたのです。

まさに、守破離なのです。

その守破離を一般人もしていったらいいだろうというのが私の意見です。

なぜ日蓮のセンスと自分のは違うのに、そのまましたがわなくてはいけないのでしょうか?

従わなくてはならない絶対的な理由を言ってもらいたいものです。

それで私が屈服したら、日蓮正宗系の信者になろうではないですか!(笑)

ただし、自分で行った守破離については、自分で責任は取る所存なのは言うまでもないです。

物事が上手くいかなかった…これは日蓮に帰依しなかったからだ、などという風には考えないです私は。

何もかも日蓮に縋っていれば上手くいくし、最善の方法に巡り合えるなどというのは幻想にしか過ぎないのです。

そんな幻想に従うことはできた話ではないのです、私は(笑)

こんな私の立場に共感してもらえるのならば、以下の電子書籍は役に立つでしょう。

●興味ある人は以下、覗いてみてほしいものです。

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク

汗牛充棟.com ホーム

その結果、自分たちは幸福な生活を送れているんだという気持ちで、信者たちは供養金をその寺に渡すのだそうです。

その額が、僧侶たちが生活できるレベルのまで達していない事には、その宗教自体が存続できないわけです。

日蓮(下写真)は、鎌倉時代を生きた僧侶でしたが、そういう形式で今まで存続してきたのですから、その恩恵はあるのでしょう。

その供養金の額は、人によってまちまちで、1万円という人もいれば10万円、あるいは100万円以上出す人もいるというから驚きです。

また、信者がなくなり、その人の葬式においても、お経を唱えれば、またお金がもらえるのです。

だいたい日本人ならば誰もが仏教形式で葬式をするのが一般的でしょう。

その時にお坊さんにだいたい100万円以上は出すのが相場になっています。

それでまた僧侶が儲かることになるのです。

日蓮正宗でも同様なのです。

こういう供養金や弔い金というのは、どこから由来するのでしょうか?

日蓮正宗では、当然日蓮の遺した以下の言葉です。

「僧の恩をいはば仏法、法宝は必ず僧によりて住す。譬えば薪なければ火無く、大地なければ草木生ずべからず。

仏法ありといえども、僧ありて、習い伝えずんば、伝わるべからず。乃至、然れば、僧の恩を報じ難し。

されば、三宝の恩を報じ給うべし」

これにより、僧侶たちは尊崇の対象になったのです。

そして、この言葉は無から有というかたちで日蓮が考えたわけではないのです。

それは、何か?

聖徳太子の制定した憲法十七条なのです。

その2条に、「篤く三宝を敬え。三宝とは仏、法、僧なり。」とあるのです。

これを日蓮は借用し、装飾を施しているのです。

聖徳太子創建の日本最古の官寺である天王寺でも学んだ日蓮ゆえに、こういうことになるのです。

しかし、日々仏教に関する勉強もおろそかにして、親身になって相談に乗ってくれなくても、僧侶たちが生活できる、ということであれば当然、僧侶の堕落はまぬかれないでしょう。

ただし、僧侶なら必ず堕落するとは限らないもので、そうなるかどうかは僧侶次第ということになります。

しかし、どうしてもそういう生活になると堕落してしまう僧がすくなからず出てしまうことがあるのがわかりました。

日蓮正宗の信徒団体だった顕正会の会員だった人の体験談を、その機関紙である『顕正新聞』で知ることができました。

長野県諏訪町にある正宗の威徳寺において、住職は寺そっちのけでゴルフや旅行などの贅沢三昧になり、その素行の悪さが話題になり、岩手県の末寺に飛ばされたということです。

こういう僧侶にあきれをきたして、正宗から顕正会に移籍してしていった人がいたということです。

顕正新聞においては、そういう経験談をたくさん読むことができるので興味深いです。

しかし、その「仏法僧を敬え」という日蓮の言葉は開祖であるだけに、なかなか捨て去ってしまうことができず、そういう堕落坊主で出てもうやむやのまま、ということになってしまう例が多数あるのです。

日蓮正宗は、91年に創価学会を破門処分にしてから、どんどん信徒が減っていき、91年から数えていまに至っては2%にまで減ってしまったというから驚きです。

その情報は池袋にある正宗の寺院である法道院という寺の前に通りかかったことがあり、その前にある仏壇屋に50過ぎの女性がいました。

そこで仏壇屋の店員をしているということは、日蓮正宗信徒であるのは間違いないです。

その女性に聞いてみました。

「日蓮正宗の信者がかつての2%まで減ってしまったというのは本当なのですか?」と。

するとその女性曰く、「うん、そうみたいね」とあっけらかんと言っていたから驚きました(笑)

普通、自分の属する宗教団体の信者がそんな減ったら、哀しんだりするだろう、ということですね。

しかし、その女性は何とも思っていない。

やはり、その宗教の長がしていることによって、そういう結果になってしまったということに考慮がいかなくなってしまっているパターンというのは往々にしてあるようです。

創価学会と日蓮正宗が一体だった時に、創価学会員が350億円も出して作った正本堂を、前代の法主であった日顕は、10億円もかけて破壊したようです。

創価学会の人はかなりの無念だったのは間違いないです。

そんな大金をかけて作ったにもかかわらず無為に壊して更地にする。

こんな輩は、死後、当然地獄に落ちているのは間違いないです。

日顕が、死後、今では地獄の中を彷徨っていることは間違いないでしょう。

そんな法主だったにもかかわらず、日顕に依然として従い続けていた人がたとえかつての2%といえども、いたのが私には信じれませんでした。

そのことを私が出した電子書籍で批判しました。

それを買って読んだ某女性が、「日顕上人が嫉妬や見栄えで行動する人とは到底思えません」だの「事実無根の情報が多すぎ」などと言って批判しているのです。

日顕

自分の属する団体の出す機関雑誌や機関新聞だけを拠り所にして、それまで知らなかったことに関してはデマだなどというニュアンスの言葉を吐いて信じない…古今東西こういう人は少なからずいるもので、それに逐一落胆している暇はないですが…でも、事実無根ではないので、こういう言葉は書かないでほしいですね(苦笑)

こういう法主はもちろん、住職も、日蓮正宗という「高尚な」宗教を信奉していても出てきてしまうのですから、敢然と批判をしていかなくてはならないのは言うまでないことです。

無批判でいていいわけはないのです。

それで変わらないのであるならば、その寺院の信徒は辞めるべきなのです。

そうでなければ、その堕落した坊主に賛同していることになるのですから。

それがたとえ日蓮大聖人が言ったことに反することになってもです。

先に、私は日蓮が聖徳太子の言葉を拝借し、それを装飾して御書に言葉をしたためたことを指摘しました。

また天台宗の総本山である延暦寺においても遊学したがゆえに、日蓮正宗系の人たちが毎日唱えている方便自我偈はそっくりそのまま天台宗から借用したのです日蓮は。

嘘と思うのならば、天台宗の経本を買って確認してみるのがいいでしょう。

その他、日蓮は様々な宗教を遊学していって、その中で自分には必要と思われる部分は取り入れて、そうでないものは捨てて自分の宗教体系を作り上げたのです。

まさに、守破離なのです。

その守破離を一般人もしていったらいいだろうというのが私の意見です。

なぜ日蓮のセンスと自分のは違うのに、そのまましたがわなくてはいけないのでしょうか?

従わなくてはならない絶対的な理由を言ってもらいたいものです。

それで私が屈服したら、日蓮正宗系の信者になろうではないですか!(笑)

ただし、自分で行った守破離については、自分で責任は取る所存なのは言うまでもないです。

物事が上手くいかなかった…これは日蓮に帰依しなかったからだ、などという風には考えないです私は。

何もかも日蓮に縋っていれば上手くいくし、最善の方法に巡り合えるなどというのは幻想にしか過ぎないのです。

そんな幻想に従うことはできた話ではないのです、私は(笑)

こんな私の立場に共感してもらえるのならば、以下の電子書籍は役に立つでしょう。

●興味ある人は以下、覗いてみてほしいものです。

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

汗牛充棟.com ホーム

日蓮正宗系の団体に入って、題目を上げて勤行していれば万事うまく行く…ありえないです。ではどうすればいい?

日蓮正宗の信徒団体だった創価学会は、91年にその正宗から破門処分にされてしまいます。

それから10年後に、私は創価学会に知人を通して入ることにしました。

「この団体こそが世界最高峰の宗教団体だ!」と信者の人たちが言うものですから。

しかし、入ってからその機関紙である聖教新聞を読み続け、講演に話しを聞きに行くも、毎回毎回同じようなことを言っているだけで、特に学ぶものがないと感じたので、新聞の購読も停止し、講演にも全くいかなくなりました。

その新聞や講演で言われていることは、とにかく題目を上げて、学会活動を重ねることで人は幸せになれるんだ、ということでした。

しかし、日蓮正宗の開祖である日蓮が、そういうことを言ったのかどうかを、日蓮の遺した『御書』を紐解いて読んで、その真偽を確かめることをすべきでしょうが、私にはそういうモチベーションも上がらないし、特に興味はないのです(笑)。

大学に入って科学というモノに目覚めた私は、いろんな分野の本を乱読することで、いろんなものが学べる、ということを知ったので、1つの教祖の言ったことをとにかく深く勉強していくという気にはなれないのですね。

そうではなく、いろんな分野の本をとにかく沢山よむ、それで解決の糸口を見つけることができ、それに沿った方法を実践していくことで、その打開を図ることができるのです。

ゆえに、1つの宗教にだけぞっこんにはなれない、というのが正直なところです。

もしかしたら、日蓮は生前に『御書』において「ただ題目を上げていけば、それで問題はすべて解決する」と書いたかもしれないですし、書いていないかもしれないです。

その是非を探していく、という気にはなれないのです。

ただ私のこれまでの人生からして、そういった「ただ題目を上げていけば、それで問題はすべて解決する」という暴論は全然信じれないですし、勧めたくはないのが正直なところです。

例えば、大学受験を考えてみましょう。

夏休みの少し前に大学受験勉強を始め、それで学習院大学に現役合格した女性の体験談が、その赤本に載っていましたが、私のような底辺高校出身の受験生には考えれなかった事態です。

この女性の高校は、まさに進学校で高校の1年から大学受験に向けたカリキュラムも組まれて、それむけの教科書を使い、小刻みに小テストを行っていたのだだそうです。

ゆえに、高校3年の夏休み前から受験勉強を始めても現役合格することが可能だったのです。

しかし、私の所属した高校は大学への進学は卒業生の1割にも満たなかったほどの底辺高校だったがゆえに、大学受験へのカリキュラムなど一切なかったし、教科書もごく基礎的なことしか書いていないモノを使用していたのです。

そのような高校の人が、進学校の人と同じことをしていては合格などおぼつかなかったのは言うまでもなかったです。

やはり、出発点がちがうのです。

そういう奥深い考察が必要なのです。

その出発点が違うのに、題目をあげて勤行をしていれば幸せになれると吹聴すること自体が誤りなのは言うまでもないでしょう。

自分や他人の人生を向上させたいと願うならば、多岐にわたる自己分析をしていきながら、それにかなった方法を実践していくことが最優先になるです。

私のような底辺高校の人が、漫然と受験勉強をして、題目を上げて、勤行をしていけば大学に現役合格したのでしょうか?

そんなことは絶対にないですよね?

でも、多くの創価学会員は、それが可能と信じて疑わない(笑)。

ちょっと理解できないですよね?

また、先祖供養は日蓮正宗系の団体がしている勤行の中の祈念文の中でも重要な位置を占めています。

しかし、本尊を飾った厨子の前に座って、それを拝みながら、勤行や題目上げをしていればいいのでしょうか?

そんなことはないのです。

線香は貧乏神を退散させる働きがある。

しかも、鈴の音も貧乏神を退散させる働きがあるのです。

ろうそくに火をともすことで、先祖供養に役立つのです。

しかし、信心こそが大事とばかりに、こういったことを排除して、厨子と本尊だけ安置して、題目と勤行をおこなっても何もいいことは起こらないし、霊の悪い働きに悩まされたりするのは言うまでもないです。

こういう勤行をしている人は要注意です!

学会に入って信心しているにもかかわらず、好転しない人は、こういったことを一度見直してしかるべきなのです。

家庭は、借金苦、ギャンブル狂いの人がいる、リストラされた人がいる、家に幽霊がいる…そんなパターンばかりです、という経験談がYouTube動画をみたことがありますが、そういうことに思い当たる人は、こういった点を見直す必要があるのです。

大事なのは、個別にその人の状態を分析し、打開するための大事な行動を日々することでしょう?

偏差値60台の大学に現役で合格した人の体験談では夏休みちょっと前からの勉強でかなった。

私の高校でこんなでは絶対にかなわなかったのです(笑)。

進学校では1年時から大学受験向けの教科書を使い、英単語や熟語を覚えさせたり、国語では古文の助動詞や古語を暗記させたりしていると聞きました。

それゆえに、この時期からの勉強で現役合格がかなった。

例えば、夫婦2人とも創価学会に入っていて、自分を誇りに思えて人を貶すことがばかばかしいという世界観で生きていて互いに励ましあい、褒めあって仲がいいという例があるとしましょう。

その人たちはなぜ、仲良くしていられるのでしょうか?

その逆に、互いに自分を誇りに思えずに、貶しあいながら生活している夫婦があるとしましょう。

なぜこうなってしまうのでしょう?

それを解明していくには、この夫婦の精神分析からしていく必要があるのです。

その人たちの幼少からの家族関係までをも分析して、打開の方法を考えて行動していくのが大事なのです。

前者の夫婦を見習って学会に入り必死に勤行だけ…これでは叶うはずはないのです!

そもそもの出発点が違うのですから。

また創価学会ではなく、日蓮正宗に行くことでも、顕正会に行くことでもないのです。

そういった右往左往していくだけの方法にはうんざりしているのです私は(笑)。

その分析の内容は?

興味ある人は、以下の本を読んでくださいませ。

きっと目の覚める方法論が書いてあると断言します。

●以下よりどうぞ!

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

汗牛充棟.com ホーム

現代は宗教を雑種的に学べる。その雑種性こそが、盤石な自分の哲学を構築することができる?

仏教は、いろんな宗派があり、それぞれ違う死生観や宗教観を持っているので、どれが本物なのかはわかりかねるという問題がありますね。

「死んでもまた生まれながら、肉体は変わっても霊魂そのものは、どこまでも生き続ける。

しかし、その中でこの現世に生きている間の行状の良し悪しによって、業というものが作られる。

そうした業によって人間がこの次に現世に生まれてきた時の運命、幸不幸があらかじめ定められる。

そうした因果関係が働く。」

仏教というのは主にこんな感じの宗教観ですね。

あの世も措定して、今の人間の生活を見直し新たに規定して人生を送ることでいい人生が送れるということであれば、やはり宗教について学ぶのは有益なことでしょう。

そういうあの世といったものに関して、私が一時期入っていた創価学会では全く講議されることがなかったので拍子抜けしたのです。

創価学会は日蓮系の団体です。

講演においても、新聞においても書かれていなかったのです。

それは私がとっていた聖教新聞をくまなく読んでいたので間違いはないです。

宗教というからには、あの世のことも列挙して、自分が何をしなければならないかをも提示しなければならない。

それが宗教の役目であることと思っていたのです。

そうなってしまったのには2つの理由が考えられます。

1つは、今の社会であの世とかいったものに関して講義するといぶかし気に思われて信者に聞いてもらえないから、あえて講義しない。

もう1つは、開祖.日蓮大聖人(下写真)が、あの世といった世界に行く能力がなかったから日蓮の遺した御書にも書かれていない。ゆえに講義しようにも講議できない。

もしかしたら、開祖.日蓮大聖人は、あの世へも行けて、そのことについて書いているのかもしれないですね。

それは日蓮の遺した『御書』を全部読んだわけではないので確認はできていないです。

ならば買って読めばいいじゃないか、と反論されそうですが、その検証をしている時間もお金も私にはないのです。

たくさんの読みたい本のリストがありますし、あの世というものについて書かれた本が日蓮関係でなくとも学べますから。

このように人のよって立つ情報というものは、中途半端で雑種になってしまうのは致し方ないでしょう。

私がどうしても日蓮以外に拠りたい教祖はいない、という衝動にかられたのであれば、一途になっていくでしょうが、これまで何百と創価学会の新聞や講演を聞いてきてもそういう衝動にかられたことはなかったのですから。

同じく日蓮系である顕正会の新聞も読んで、その講演も聞いてきても同様の結果でした。

でも、あの世とかいったものに関しては知って、そしてそれに適当に順道する今現在での生活態度を規定していかなくてはならないと心底思うのですね。

なら、他のあの世について書かれた本として適度なものと思われる例を探して、それを読むほかないでしょう。

「この現世は、いつか必ず改造される。

その時に神の国の民たるにふさわしい人間。そうした神の国の民たるにふさわしい人間と認められることがなによりも救いの第一歩。

輪廻の無常から脱却して安らぎを得る。」

これは、空海(下写真)の世界観を書いたものですが、日蓮とは違って仏教だけでなく、神のことも考慮に入れているのですね。

現世での人間の行いがあの世での生き方を規定する、ということでしょう。

ゆえに地獄に行きたくなかったら、今の世で品方公正に生きていかなくてはならないでしょう。

こういう面でも、あの世について学ぶ必要性があるのがわかるでしょう?

「先業の重き今生に尽きずして、未来に地獄の苦を受くべきが、今生にかかる重苦に値い候えば、地獄の苦しみぱっと消えて」…これは日蓮の言葉ですが、前世での業がこの世で受ける。

それを受けないように南無妙法蓮華経と唱える必要がある。

そうすれば、前世の業を消滅させることができるとしたのです。

あの世や前世といったものに関して日蓮が言及した数少ない箇所の1つですね。

この例では、空海や日蓮という2人の上人によって、多面的にあの世そして現世での生き方を学ぶことができましたが、果たして日蓮だけの教えを学ぶだけで正確に学ぶことができるのだろうか、という疑問がわくのです。

好奇心旺盛な人であれば、1人の開祖の本だけでなくいろんな開祖の本を読む。

そのことで、雑種ではあるけれど多面的に学んでいき盤石性を築くことができるのです。

日蓮は6人の弟子をもち、そのうちの日興上人だけが、日蓮の言ったことだけを忠実に信徒たちに教えて広宣流布を展開していったのです。

それが日蓮正宗ですが、他の5人は日蓮の言ったことだけでなく、神道や儒教といったものもどん欲に取り入れて布教を展開していったのです。

それが日蓮宗という団体になります。

日蓮正宗系の団体は、こういう日蓮宗の行きたかたを非難しているのです。

私は、日蓮の言ったことだけを拠り所にしていけば万全というのであれば、それでもいいとは思いますが、それを確かめるべく日蓮の遺した書物をすべて読破していくことはできないのです。

他にも読みたい本が何百とありますから。

ゆえに、知りたい部分に関しては他の本などを調べたりすることで、確認するということになってしまうのです。

いわゆる雑種という状態になってしまうのですね。

しかし、それでいいのではないかと思われてならないのですね。

人の脳内の情報はどれも雑種だし、「この開祖の教えだけで絶対に大丈夫だ」という絶対的な根拠があればそれに従いますが、それが今のところ確認できないのだから、今のままでいいとは思うのです。

創価学会の新聞である聖教新聞に書いてあった一節を以下、紹介します。

「汝、すべからく一身の安堵を思わば、まず四表の静謐を祈るべきかな」

これは「あなたは、一身の安泰を願うなら、まず世の静穏、平和を願うべきである」という意味です。

一見難しそうな文言ですが、この程度のことは!(笑)と笑いがこみあげてきます。

大事なこととは思いますが、他の本でわかるし、知れることなのです。

この程度のことをわざわざ引用して説明することで、世のなかは安逸に暮らせるという印象を持たせることが創価学会の目的なのでしょうか?

実際はそうではないですし、心をイージーモードにすることが目的と思われてならないです。

確かに、人が落ち込んでいるときに励ますことは大事でしょう。

しかし、きちんと内容を分析して、その具体的な克服法を析出することのほうがもっと大事なのです。

いたずらに楽観的な気分にさせることだけが目的であってはならないでしょう。

日蓮の生きた鎌倉時代に言われていたことすべてが今通用するわけではないですし、捨てるべき面はやはり捨てないといけないですし、物事を科学的、理論的な方法で分析して、物事の克服をめざすことが一番理にかなっているのです。

確かに神や仏は存在するが、しかしそれらだけに依拠するのは危険ということです。

そんな私のスタンスに共鳴できる人にお勧めなのが以下の本です。

興味ある方は読むのがいいでしょう!

●以下よりどうぞ!

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました。

汗牛充棟.com ホーム

文字嫌いが社会の大半を占める、それに着目した宗教が大宗教になった?

現代においては思想信条は、本人の自由とされています。

憲法で保証されているのです。

ゆえに、公共の福祉に反しなければ、どのような考えを持とうが自由なのです。

自分の意思で自由を謳歌していくのが筋ということでしょうし、どのような思想や信条を形成していくかは本人に任せていくべきなのです。

しかし、事、宗教内においては、それが保てなくなる場所になっていく危険性があるのです。

いや最終的に、思想を形成していくのは本人なのですから、こういういい方は若干誤りかとは思います。

そのことを譲歩して論を進めていきたいと思います。

自分の思想信条を形作っていく材料になるのは、やはり文字を媒体とした本が一番有効でしょう。

その他、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、インターネットなど、いろんな媒体に接することで、それを取り入れて自分の思想を形作るものなのです。

わたしは、大学に入った時に、好奇心旺盛でいろんな論文の本を読むようになりました。

それまでは小説の類のものばかりでしたが、ある時論文の本を読み、明快に主張が書かれていることに潔さを感じて、それにひかれていろんなジャンルの本を読むようになりました。

そういう似たような過程を通じて、誰もが自分のモラルは形成されていくのです。

人によって、接して、そして取り入れてきた情報は千差万別…ゆえに、人の思想信条は人によって違ったものに変わってくるのが必然です。

しかし、宗教内において言われていることを信者は、全部鵜呑みにして、それを自己のモラルにしてしまうことが往々にしてあるのが不思議でした。

私は母親が創価学会員だったことで、周りの学会員から話されて、創価学会に入らないかと持ちかけられて、「創価学会こそが世界最高峰の宗教だ!」といわれていたので、入ることにしました。

しかし、新聞や講演で言われていることは毎回毎回一緒で、味気ないと感じた私は学会からは遠ざかり疎遠になりました。

世界最高峰の宗教が聞いてあきれました(笑)

その入った時に思ったのは「なんで学会員たちは、新聞や講演で話されていることを吟味せずに肯定してしまうのだろう?」とか「自分で吟味して立候補者を選ぶべきなのに、なぜ誰もが公明党議員に入れるのだろう?」といったことですね。

そして何度も学会員に接していくことで分かったのは、ここにいる人たちは、文字嫌いだということですね。

文字嫌いゆえに、創価の新聞や冊子しか読まない。

そして、そこらで書かれていることしか信じない、ということですね。

立場の異なる人の意見を取り入れて、自身の脳で考えて自分のモラルにする、という市民ならだれでもすべき作業を怠っているのですね。

ゆえに、学会で素晴らしいと言われている公明党議員に投票する。

これでは真の市民社会を築くことはできないでしょう。

ことは大きな宗教ならば、どこでも同じような事態なのでしょうということが、観て取れます。

日蓮正宗の信徒団体だった創価学会は、その正宗から破門にされ、同じく信徒団体だった顕正会も破門にされているのです。

その顕正会の知り合いでも、やはり日蓮に関する本や冊子しか読んでいない。

ゆえに、日蓮だけにぞっこんになる。

確かに日蓮の遺した書物は膨大なものであり、それを読破するだけで大変な作業であることは認めます。

しかし、それだけでは真実は見えてこないです。

他の仏教宗派のことも勉強していかなければ、真実は見えてこないでしょう。

その宗教が一番素晴らしいというのならば、その他の宗派との多くの比較の上で論じなければ、誰も説得できないでしょうし、現に私がそうでした。

その宗教だけ見ていれば、それが最高と思えるようになるのは必然です。

しかし、一歩そこからはみ出て、いろんな宗教について知ることが大事です。

すると、その宗教だけが素晴らしいことを言っていたり、素晴らしい思想を掲げているるのではないことが一目瞭然で分かるはずです。

しかし、そういう作業をしている創価学会員、顕正会員を見たことがないいのですね。

選挙でもそうです。

公明党議員も確かに素晴らしいと思われる公約を掲げているのは確かです。

しかし、他の政党の議員も同じように素晴らしいことを、いな、それ以上に素晴らしいことを言っていることは確かなのです。

それなのに、その議員に入れずに公明党議員だけに入れる。

これでは民主主義の意味がないのです。

直接国民が全員集まって、議論を重ねて法案を出し可決するなどということは現代社会では無理です。

いろんな理由で。

それゆえに、自分がいいと思う、自分の思いを託せると思った議員に投票して、その思いを実現してもらう。

これが間接民主主義の理念であるはずが、創価学会をぼたいにしてできた公明党の議員だけにしか学会員は投票しないというのであれば、間接民主主義の理念が形骸化しているのは言うまでもないことです。

たしかに、その公明党議員に投票するのは強制ではないし、強制されたわけでもないです。

ただし、学会員によって電話が来たり、学会員が私の家まで来て「投票しに行こう!」などといわれたこともありました。

それでも私は公明党議員に入れたことはほとんどありませんでした(笑)

立候補者全員の声明文が書かれた紙をくまなく読んで、自分の思いと一致する人を選んできました。

それが基本と思うからですね。

しかし創価学会員は、そういう知的な作業を怠っているのです。

それはなぜか?

先に指摘したように文字嫌いだからですね。

だから学会について書いた文物しか読まないで、これが真実と思ってしまう。

これは明らかに私のモラルと反するので、人には勧めないですし、私自身そうしようとも思いません。

しかし、これの理由というか原因はいろんな本を読んでいけば出くわして納得できる論にいきつくかもしれないです。

それは19世紀に生きた某哲学者の言葉ですね。

その人の言ったことは古今東西、変わらぬ事実なのです。

要約すれば、世の中は文字嫌いが大半を占めている、ということですね。

それはいまも昔も未来もそうということです。

それゆえに、世の中の多数派である文字嫌いが納得できる宗教の講義にすることが功を奏して、創価学会がこのような大きな団体になったのだということが納得できるわけです。

これだけ信じていればいいという宗教のほうが、あれもこれも学んでいくべきだとする宗教よりもウケがいいのは明白です。

私は、アレもこれも学んで行きたい、というモラルゆえに、そういうスタンスには与することができないのですね。

創価学会を世界最高峰の宗教と私にいった人は、単にその信者の多さを逆手に取っていただけのことだったのがわかりました。

自分には非常に味気ない宗教でした創価学会は(笑)

もちろん、顕正会もです。

同じ日蓮正宗系の団体ですが、新聞や講演で言われていることは、やはり毎回毎回同じ内容。

ゆえに、聞いていて5分か10分で席を立ちたくなるのです。

しかし、この団体は国内で300万世帯にまで広がっているようです。

それは、毎回違うことを言われるよりも、毎回同じことを言っているほうがウケがいいからでしょう。

それのほうが大衆受けして信者獲得に有利なのです。

その結果、やはり自分の意見を持つ人が少ないし、新聞や講演で言われていることが真実と断定して、それに反論することがまずないのです。

しかし、どんなに創価学会や顕正会が大きな団体になっても、私はこれらの団体に与することはしないでしょう。

いろんな本を読み、いろんな情報に接していくことのほうが断然有意義ですし、愉しい時間が過ごせるからですね。

「日蓮諸宗派が釈尊を本仏とし、大聖人は釈尊の弟子、上行菩薩の再誕に過ぎないとみるのは謗法であり…」というのは、顕正会の講演で話した信者の言葉です。

顕正会では、日蓮こそが至高の存在であり、これ以外を奉ることはけしからんとしていた故.

浅井昭衛氏の言葉をそのまま信じ切っているのです。

浅井昭衛氏の言葉をそのまま信じ切っているのです。他のいろんな情報を取り入れたうえで、脳内で自分で思考錯誤しないままに。

私は、釈迦がいなければ仏教も生まれなかったし、当然、日蓮が自身の宗教を開始することもできなかった話しです。

ゆえに、釈迦を上位においているのです。

日蓮正宗ならぬ日蓮宗では、宗派によっては釈迦のほうを上位においているパターンも当然あります。

しかし、顕正会員は逆においているのです。

それは、やはり顕正会員は日蓮の言ったことだけを勉強しているから、必然ですが、それではあまりに視野狭窄の観は否めないです。

それは、その人の選んだ道ですから、私がどうこう言うわけではないですが、私はそういう気にはなれないというだけでのことです。

そんなスタンスに共鳴できる人にお勧めなのが、以下の電子書籍になります。

1つのことだけに拘泥しないで、いろんなものをどん欲に追及していくことに幸せを感じるのならば、それを読むことで心晴れやかになることは間違いないでしょう。

真理なるものは誰にも到達できるものではないです。

しかし、いろんな視覚から、そして深く追及いていくことで、それに近づくことができるのは明白です。

そういう道を目指したい人は是非とも勧めたいです。

●以下よりどうぞ!

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

汗牛充棟.com ホーム

原理主義は自家撞着を引き起こす。現代社会をくまなく観察して、最大限できることに執着すべし?

顕正会の会長だった故.浅井昭衛氏(下写真)は、かねてから日蓮の言ったことをそのまま無批判に受け入れて、それを現代社会においてもそれとの兼ね合いを全く考慮せず、そのまま実行させようとしていた、ということで、私はいぶかし気に思っていました。

しかし、顕正会はじめ、創価学会、日蓮正宗といった日興門流の日蓮の宗派はどれも、日蓮の言ったことをまったく変えずに実行していっている団体はない、と以下の書物で指摘しました。

その内容については、ここで詳しくは書いているスペースがないので割愛し、それを読んでいただくのがいいでしょう。

※

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

それはそれで批判すべき筋合いのものではないのです。

日蓮の遺した所謂『御書』は膨大な書物であり、現在の信者たちが一字一句そのまま拠りながら行動していくのは不可能だからです。

それに、日蓮の言ったことをそのまま現代社会で適用しようとしてもできない場面が多々あるのです。

それに後世になって、日蓮の言ったことは不要と思われる部分も多々あるからです。

日蓮系の団体の後世の長が、採った政策について「それは日蓮の言ったことに反する」といって批判の対象になることはまああることなのです。

それは、必然であり致し方ないことです。

しかし、その採択された執政について不満が沈静化すれば、それで終わりですが、沈静化せずに不満のまま鬱積していくとなると、それが組織の分裂につながるのです。

そして時代が重なれば分裂、あるいは破門処分になってしまい、それぞれが別の団体として行動していくことになるのは、こと日蓮正宗系だけでなく、いろんな宗教にもあることです。

日蓮正宗系の団体である顕正会は、自ら「顕正会こそが日蓮大聖人の遺された言葉を一切変えることなく実行している唯一の団体だ」というニュアンスの言葉を出していたいた団体ですが、そんなことはないのです。

しかし、それを批判する気は全くないのです。

そんなことは不可能ですから。

しかし、日蓮大聖人の言ったことを絶対に変えていない、というのならば、以下の日蓮の文言に従っているのか?といいたくなるのです。

「僧の恩をいはば仏法、法宝は必ず僧によりて住す。譬えば薪なければ火無く、大地なければ草木生ずべからず。

仏法ありといえども、僧ありて、習い伝えずんば、伝わるべからず。

乃至、然れば、僧の恩を報じ難し。

されば、三宝の恩を報じ給うべし」

これは日蓮の遺した言葉ですが、仏.と法と僧を重んじなさいということです。

しかし、仏と法は顕正会は重んじているけれども、僧は重んじていない。

いな、その前に据えていることすらしていないのです。

仕方はないです、顕正会は日蓮正宗から破門にされているのだし、僧などいないし、いないがゆえに重んじることすらできない今は在家の団体なのですから。

それを批判しようとは思いません。

しかし、私が言いたいのは、開祖の言ったことをそっくりそのまま現代社会で行うことなどできないし、出来ないがゆえにそこは頭を柔らかくして柔軟に変えていくことが大事ということです。

現代ではいろんな考えが、いろんな人にあるわけで、どの人とも完全に一致するはずはないのです。

ゆえに、いろんな人のいろんな意見を取り入れて、話しあいをして、妥当と思われる地点で妥協するほかないようです。

そういうことを試みても、必ずしも不満が解消されるわけはないのでしょうか?

どの宗教の、どの宗派でも、古今東西分裂は不可避だったのですから。

顕正会の人にいいたいのは、日蓮の言ったことを至上のものとしながら一切、それを変えていないというのが信条であるならば、やはり僧を据えなくてはならないでしょう、ということです。

2023年には、創価学会の会長であった池田大作(下写真)が、そして顕正会の会長だった浅井昭衛がなくなりました。

それぞれの団体が、日蓮至上主義を採択していくのであるならば、それぞれの団体が、これから先、僧を据えることになるのも不思議ではないです。

その至上主義の色彩がつよいのは顕正会のほうですね。

日蓮が生前に、戒壇をのちのちに作ることを依頼していたのです、信者に。

その内容は、「広宣流布が達成した時に、天皇の許可を得て、富士山天生が原に戒壇を建てよ」ということです。

それが、昭和40年代に、日蓮正宗とその信徒団体だった創価学会が中心になって作ろうという機運になったのです。

そして募金も集められて、創価学会からは350億円もの大金が集まったのです。

しかし、そこで横やりを入れたのが、故.浅井昭衛氏だったのです。

その言い分は、「広宣流布には達成していないし、戒壇を建てようとしているところは、富士山天生が原ではなく大石寺境内であるし、天皇の許可を得ていない」ということでした。

日蓮(下写真)の言った広宣流布という語は、非常に曖昧な言葉で、日本国民の何割が日蓮に帰依してからなのか明白な数値が書いていないのです。

しかし、浅井氏は全国民と解釈していたようですが、そんなことは不可能なのは小学生にでもわかります。

そして富士山天生が原というのは、非常に水はけが悪く建物を建てるには不向きかつ、非常に辺鄙であるからして、戒壇の建立には向かなかったのです。

しかし、大石寺境内にはその作るスペースがあったから、そこに建てようという意見に大筋で合意が達していたのです。

そこを考慮せずに、「日蓮大聖人の言った場所ではない」という反対理由では誰も説得できないでしょう。

そして、天皇の許可を得てからという日蓮の言葉の根拠は、鎌倉時代の当時、戒壇を作るには天皇の許可が必要だったからです。

ゆえにそう書いたのであって、当時そして今も天皇の許可を得てから、というのは憲法で規定されている政教分離の原則に反するものであることは明白です。

そんな時代に、なぜ日蓮大聖人の言葉とは違うといって反対する必要があるのだろうと、いぶかし気に思います。

そういう現状や現代社会との兼ね合いを全く考慮せずに、日蓮の言ったことだけを最大限に優先させて事を運ばそうとする…浅井氏はさながら日蓮原理主義者といいたくなりました。

奈良時代には皇子が天皇になり、軍の指揮をとっていた。

そして、政治をするのみならず、法令を作り、遷都して、歌を作った。

聖武天皇に至っては大仏まで建立した。

そんな天皇の時代が前にあったがゆえに、日蓮の生きた武士の時代においても天皇の威厳はその残滓としてあったのです。

それもまた戒壇の建立の許可は天皇に得なければならなかったのだという法的根拠の解釈も成り立つでしょう。

天皇が執政をして大仏を建立した時代においても、1つの仏教宗派だけで日本が存続していたのではないのです。

いくつも宗派があったのです。

しかし、そんな時代ではないにもかかわらず、「日本の全国民が日蓮に帰依をしてから」なんていうのは絶対に無理と小学生でもわかる事です。

それなのに、全国民が帰依していないからという理由も戒壇建立の反対として掲げるのはなんとも現在をあまりにみなさすぎ、という誹りはまぬかれないでしょう。

こういう浅井氏の反対を押し切って戒壇=正本堂(下写真)は建てられました。

それが建てられた時の法主は細井日達上人でしたが、その後の法主になった日顕によって、建立から26年後に、その正本堂は解体させられてしまったのです。

350億円もの大金を創価学会員が出して作ったにもかかわらずです。

そして日顕はもうこの世にはいないですが、この暴挙によってこの人は、今頃、地獄の業火によって苦しんでいるでしょう。

人の好意を最大限にまでくみ取っていく…これも宗教者としての務めであるとは思いますが、そういうことを平然と行われるのは、相当育ちが歪んだものだったのは明らかです。

歪んだ親子関係で育ったがゆえに、こうなったと私は分析しているのです。

そしてそれを本にもしたためました。

するとそれを読んだ某女性が、Amazonのレビュー欄に「事実無根の情報が多すぎる」などと表題に書いたのみならず、「日顕上人が嫉妬で行動するような人とは到底思えません」などとも書いているのです。

あまりに日蓮正宗内で発行された文物しか読んでいないのは明白でした。

日顕

350億円もの大金を出して建てたにもかかわらず、それを無為に壊す…そんな法主に対して無批判でいる。

相当情報が偏っているのでしょうね。

こういう暴挙に対して何を思うか?

ぜひとも読んで感想を聞かせてほしいものです。

※

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

話しをもとに戻しまして、戒壇を建てよとした日蓮の遺言は、その日顕によってまたスタートからやり直しになりました。

そこで浅井氏に聞きたかったのは、浅井氏がいう真の国立戒壇はいつできるのか?ということでした。

全国民が日蓮に帰依をして、天皇の許可を得て、富士山天生が原に建てる、という遺言は達成できるのか、ということです。

絶対に無理でしょう。

全国民が日蓮に帰依をするのを目指すのはいいですが、今の顕正会員は300世帯にまで伸びているようですが、それだけではまだまだ足りないでしょう。

定義にもかかってきますが、日蓮正宗の信徒も入れてなのか、創価学会員も入れてなのか、あるいは日蓮宗の信徒も入れてなのか、定義によって変わってくるでしょうが、たとえこれらをすべて総計しても無理です。

そして戒壇を作るお金を今から募るにしても、顕正会内だけなら可能でしょう。

しかし、天生が原に建てるだけの金が集まるのかどうか非常に怪しいです。

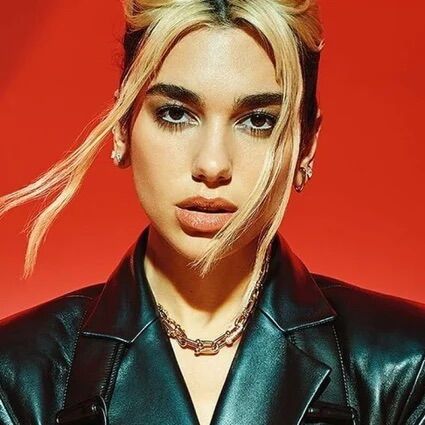

たとえ募ることができたとしても、その戒壇には、日蓮が生前したためた大御本尊(下写真)を祀らなければならないとも日蓮本人が言っていたことなのです。

その大御本尊は、いま顕正会を破門にした日蓮正宗の所有なのです。

それをどうやってもらえるのか、あるいは借りれるのか、そんなビジョンは全く見えてこないのです。

おそらく100%以上の確率で、戒壇の建立は不可能でしょう。

こういったことを考慮すれば、あの正本堂の建立でよかったといわざるを得ないのです。

そういった広く深く考慮せずに、正本堂について「あれは偽戒壇だった!偽戒壇だった!」と最後まで連呼していた浅井昭衛氏にはいぶかし気の念しか湧かなかったのが正直なところです。

浅井氏は生前に、

「勅宣とは天皇の詔勅、ご教書とは当時幕府の命令書、今日においては国会の決議、閣議等がこれに当たる。そしてこれを実現する鍵こそが、日本における広宣流布、国立戒壇なのであります。」

という言葉をのこしていました。

しかし、何ら具体的なビジョンもないまま空理空論を唱えていただけなのです。

いまにして思えば、正本堂こそが、日蓮正宗系にとって最大限実現できた代物だったのです。

あれが偽戒壇というのなら、いま代替するものをあなたの団体は作れるのですか?と言いたかったです。

できないならば、今できる範囲で完成できたものこそを素直に認めるべきだったと思われてならないのですね私は。

そんな意見に与することができる人にお勧めのは以下の電子書籍になります。

日蓮正宗、いわゆる富士門流のどの団体にも汲みすることなく客観的な視点で書かれています。

宗教にどのようなスタンスでいるのがいいか?

どのような神仏への畏敬の念を持っているべきか?

曖昧な方で知りたい人は読むべきでしょう。

●以下よりどうぞ!

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

汗牛充棟.com ホーム

この開祖こそが至高の人間と思えるのならば帰依してもいいが、そういう気にならない人の望ましいスタンスはどんなものか?

日恭上人とは、日蓮正宗の第62代の法主です。

火中の御遷化ということで有名になったようです。

1945年…終戦の年ですね。

この年に、一国謗法の責任と宗内僧俗の一切の最終的責任を一身に負われ、法衣をまとい、御宝蔵にまします大御本尊を遥拝しつつ覚悟の御遷化を遂げたということです。

つまり座ったまま自分の身を焼いたのです。

この時は、日蓮正宗からまだ破門にされていなかったので顕正会の人たちは、この日恭上人は顕正会に好意的な人として扱われているようです。

神の国として立国して、これから戦争をしていくということで、神の札を受け入れろといった軍部に対して、日蓮正宗は受け入れてしまったようです。

これを顕正会は否定的にとらえていますが、しかし、とことんまで日蓮の御遺命に忠実であろうとしたという面において日恭上人を顕正会は評価しているのです。

あくまで日蓮に忠実であろうとした、ということですね。

日蓮

これは、人によって評価が分かれると思いますが、日蓮一筋というのがウケがいい、ということですね。

それが日興上人の流れをくむ日蓮正宗系の宗教ということになります。

しかし、日蓮の弟子であった日興上人以外のほかの弟子たちは、日蓮の教えのほかに神道や儒教など様々なことも取り入れているのです。

日蓮宗の寺院である池上本門寺に行くことがよくある私ですが、そこに行くと、境内に神の祠があったりするのです。

こういう日蓮一筋でない宗教は、日蓮正宗系では異端のようです。

ゆえに、日蓮宗の僧まで悪く評していたのですね、顕正会の長だった故.浅井昭衛氏(下写真)は。

だから日蓮宗系の僧侶たちをまで「悪僧ども」などと蔑んでいたのです。

会ったことも話したこともない人に向かって「悪僧ども」とは非常に失礼な言い様じゃないか、と私は思ったものです(笑)。

とにかく浅井氏は、日蓮門下、日興上人の流れを汲む日蓮正宗、その中でただ一つ顕正会のみが素晴らしいとしていたのです。

それが、論理的に詳らかに、誰にでも納得のいくように説明してくれているのであれば、それにも目をくれてもいいとは思いますが、ただ自分の価値観を押し付けているだけである、というのが私が浅井氏の『日蓮大聖人に背く日本は必ず滅びる』を最初から最後まで読んだ後の感想です。

日興上人の流れを汲む団体、それは日蓮正宗、創価学会、そして顕正会とありますが、その中で日蓮正宗、創価学会まで否定していては、まるで自家孫尺も甚だしいです。

そして当然ながら、浅井氏は真言宗も、念仏宗も、律宗も否定しているのです。

そして日蓮宗も。

そして顕正会の人は、これらの宗派もすべて邪教としているのです。

確かに日蓮は生前、これらの宗派を否定していたのです。

だから邪教というのでしょう。

根拠もなく、邪教といわれても納得がいかないですね。

日蓮が邪教と言っていたからという理由も納得いかないです私は。

失礼ながら、顕正会の会館(下写真は東京会館)は全国津々浦々にありますが、そこには、日蓮正宗に破門にされる前に顕正会に好意的だった法主が顕正会のために書いてくれた本尊があるのです。

そこに会員が来て、その本尊を拝む勤行を定期的にしているのです。

しかし、正直その会館にいっても単なる会館に本尊があるというだけで、そんな神仏と共存しているという気分になるような敬虔な気分になることもなければ、荘厳で気宇の大きな空気に包まれるような気分になることはなかったですね、正直なところ(笑)

所詮、会館は会館なのです。

それならば、池上本門寺や高幡不動(真言宗)に行って足を踏み入れたほうが、よっぽどそういう晴れやかな気分になれます。

顕正会では、そういう邪教の寺に行くなと散々言われますが、顕正会員でない自分がなぜそんなこと言われないといけないのかといぶかし気に思います。

顕正会の会館に行くよりも断然、荘厳な気分になれるのに…(笑)。

もともと日蓮正宗系の団体では、法主よりご本尊(下写真)を書いてもらい、それを家の厨子に飾り、それを拝みながら勤行をしていたのです。

しかし、それ以外でも御形木本尊といって、法主が書いていない別版があったのです。

その御形木本尊は戦国時代に海道梗塞、交通不便なときなどに末寺住職が信徒に仮曼荼羅を授与したいわば台車のようなものであったのです。

ゆえに、書いてもらうにも法主の許可が必須だったのです。

住職の自由にはできないかった性質のものだったのです。

しかし、日蓮正宗から破門処分にされてしまって、顕正会員はご本尊を法主から書いてもらえなくなったのです。

すると、顕正会員は、正宗の本山である大石寺にある第ご本尊、これは日蓮が生前に書いた大きな本尊(下写真)がある方角に向かって勤行をすることになったのでした。

これを遥拝勤行というのです。

こういう行動様式ゆえに、顕正会の正式名称を「富士大石寺顕正会」というのでしょう。

しかし、大石寺は日蓮正宗の本山であり、かつ日蓮正宗の所有なのです。

その日蓮正宗から破門にされたのに、なぜ富士大石寺という文言をつけるのかは、まったく不思議ですね(笑)。

私から言わせれば、そういった日蓮の遺した言葉がすべて真理であるとは思えないがゆえに、日蓮がご本尊は法主が書け、としていても、それはどうでもいいというスタンスなのですね。

法主からもらえなくなってしまったから遥拝勤行…これではあまりに形式主義かつ原理主義ですね。

もともと、仏教を創始したのは釈迦であり、その釈迦を心底神聖化するような気分になった、という経験がありかつ、釈迦が南無妙法蓮華経と唱えよ、その唱える際に法主が書いた本尊を拝め、といったのならばまだわかりますが、釈迦は南無妙法蓮華経と唱えよとも、法主の書いた本尊を拝めとも言っていないのです。

日蓮という僧が、アレンジして信者に申し伝えただけの話しではないか、というのが私のスタンスなのです。

確かに、日蓮はかなりの勉強家で、使命に燃えていたのは、この人の伝記やその御書を読めばわかります。

しかし、私は日蓮の遺した書物の現代語訳をいくら読んでも一向に感動をよび起さないのですね。

そうなっては、この人に帰依する気にはなれないのが必然です。

部分的に学ぶところはありますが、「この人の仏教を人に弘めなければ!」と思ったことは一度もないのが正直なところです。

しかし、世の中には自分の尺度だけでは測れない人が大勢いるのですし、そういう人が自分ができないことを日々してくれているからこそ、この世で生活できるんだなあ、と感謝はしているのです。

しかし、顕正会にも創価学会にも正宗にも帰依しないし、どの宗教にも帰依しないというのが正直なところです。

顕正会にはいって浅井氏の話しを聞き、遥拝勤行で人生を好転させた、という経験談が顕正会の幹部会でよく聞くことができました。

それを浅井氏は後ろで聞いていたのです。

こういう体験談が多く重ねれば、浅井氏自身も自分に自信が持てたし、心晴れやかな気分だったろうことは間違いないです。

その偉業は認めたいと思います。

そういう経験談を何度も聞けば浅井氏は、「いま、大聖人様の仰せのままに、三大秘宝を弘め、人を救い、国を救わんと戦っている仏弟子の大集団はただ顕正会だけである。」と書く気になったのもわかります。

しかし、人間には2タイプが某哲学者によって析出されていて、宗教にハマるタイプとそうでないタイプがあるのを明らかにされています。

前者はその宗教に一途になり、あまりにその気分が高揚しすぎて、「この宗教に入らない奴は人間じゃない」というような気分にまでなってしまうから要注意です。

その気分が高揚しすぎたがゆえにか、顕正会員が布教の際の暴力事件、拉致監禁事件を起こしている、ということは脳内に入れておいたほうがいいでしょう。

私は、その宗教がいいと思えるのならば入ればいいし、入りたいと思わなければ入らなければいい、というスタンスです。

そういったスタンスの人にお勧めしたいのが、『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』という本(電子書籍)です。

その目次は以下のようになります。

宗教の本質(教えの変遷が必然)

分裂は不可避?それが自然体?

正宗の弊害

世界最高峰の宗教の弊害

宗教に入る人の典型

宗教全般の特長

宗教の限界(人間の限界)

日本の宗教の歴史

私としては、日蓮が絶対であるといいたくなる人の精神内容の訳がわからないですし、他の本もいろいろ読めば、そういった宗教にハマることはないだろうと思います。

ゆえに、どの宗教もすすめないし、自分も入らないです。

ただ万遍なくいろんなものを学び武装していくことによって、自分の哲学を形成する事に役立つというスタンスでいるので、私は日蓮正宗よりも日蓮宗のほうが近いです。

日蓮宗のほうが自然であるし、人間社会には必然なスタンスだと思うのですがどうでしょうか?

かといってその日蓮宗について、それだけ学んでいればいいはずはないです。

さらなる脳内のコンテンツのレベルと量のアップを目指さなくてはならないのは言うまでもないです。

他にもいろんなものを学んでいかなくてはならないのです。

望ましいスタンスは、いろいろ欠点はどの派にもあるがゆえに、それについて愚痴を言っていては始まらないですから、それを一度受けいれて、その中で望ましいスタンスを決めて他の分野にも手を伸ばすのがいいだろうということです。

そして、私はどの派にも与しないし不参加ということです。

神仏の存在は措定して、それに感謝しつつ、周りの物はすべてに感謝しさらにいろんな物事を学び続け、望ましいことについては行動し続けていく、ということですね。

そんなスタンスに共鳴していける人には、この電子書籍はお勧めです!

●以下よりどうぞ

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました。

汗牛充棟.com ホーム

浅井昭衛氏の日蓮原理主義ここに極めれり!

日蓮正宗、そして日蓮宗の開祖である日蓮は、生前に「広宣流布がかなったときに国主に許可を得て、大御本尊を祀った戒壇を富士山天生が原に建てよ。」と遺言を遺しているのです。

それを建てようという機運が、戦後、昭和40年代に高まったのです。

そして、日蓮正宗と創価学会が中心になってお金を集めたのです。

しかし、そこで横やりを入れたのが、当時日蓮正宗の信徒団体であった顕正会の会長だった浅井昭衛氏(下写真)だったのです。

まだ国主(鎌倉時代でいうと天皇)の許可を得ていないし、広宣流布はかなっていないから建てるべきではないということが、その理由でした。

天皇が鎌倉時代の執政の中心的存在になっていたゆえに、日蓮が「国主に許可を」といったのです。

それが室町以降は親政をおこない、そして昭和の当時においては象徴的存在になっていたのです。

それを今の時代の国主とは、と正直苦笑を禁じえなかったですね!(笑)

もっと科学的に考えろといいたくなりました。

鎌倉時代の当時、戒壇は、天皇の勅命があって初めて建てることができたのです。

浅井氏がいっていた国立戒壇というのは、天皇主権の明治憲法が背景になっているのです。

戒壇の建立は天皇が法華信仰になって初めて可能ではありましたが、天皇に法華信仰はなかった。

ならばどのようにして可能か?

憲法を改正するしかなかったでしょう。

国民主権の今の時代においては、国民の総意により、全国民が法華信仰、そして憲法改正…不可能です。

しかも、政教分離の今では天皇が裁可することは出来ない。

政教分離は憲法20条において規定されているのです。

政治の上からは絶対に宗教に関与してはならない。

そしてまた宗教も政治を利用してはならないのです。

「ならば憲法を改正すればいい」というのが浅井氏の主張だったようです。

しかし、日本人のだれもが法華信仰に目覚めて、天皇の裁可を得てるように仕向けて、戒壇を建てようという機運になるかといえば、そんなことが可能になるはずはないでしょう。

社会全体がその機運になって、「憲法を改正しよう!」ということになり、衆参両院で議員の3分の2以上が賛成し、可決すればそれも可能でしょうが、そんな機運が続くはずはまずないでしょう。

日蓮の言っていた戒壇を作るためだけに、政教分離をやめよう、などという機運が起こるはずがないのです。

その可能性はほぼ0%でしょう。

断言してもいいです。

日蓮

「広宣流布」というのは、非常に抽象的な言い回しで、どれだけの人間が日蓮の宗教に帰依した状態をいうのかは、日蓮の遺した書物を読んでもわからないのですね。

「国民の3分の1が日蓮に帰依したら」ということを、当時の法主だった日達上人が言っていたようですが、それも不可能だったろうことは明白でした。

当時の浅井氏は、彼の書物から推測するに、全国民が帰依した時、というように捉えていたように思えるのです。

日本国民が、全員日蓮の仏法に帰依させてこそ国立戒壇の建設が可能だというなのであれば、いつまでたっても不可能でしょう。

日蓮正宗、創価学会、顕正会ほか正宗系の人たちが、全国民に呼びかけることだけでも無理でしょう。

その人の思想や信条はそうそう変えられるものではないのですから。

人間は本来保守的なのです。

ゆえにそれまでの宗教をすてて日蓮仏法に帰依するはずはないです。

曹洞宗だった人が、日蓮の教えに帰依できるか…無理に決まっています。

逆に、浅井氏に真言宗の信者になれといったらなるでしょうか?

絶対に断るでしょう。

その断るであろうことを他の宗教の信者にさせようとしているのだから呆れます。

やはり建立するに充分な寄進額が集まった時点でということでよかったのです。

創価学会もかなりの人がそれに賛同していて、創価学会からは350億円もの寄付金が集まったようです。

そして日蓮正宗と創価学会の寄付金の集まりによって、戒壇つまり正本堂を建てることが決定したのです。

日蓮開祖の700周年の年においてです。

しかし、浅井氏だけは大反対の意思を曲げず、反対し続けていたのです。

あくまでも、日蓮大聖人の御遺命のままを通すという立場だったようです。

なんとも頭が固いというか融通が利かないというか、ただただ日蓮大聖人の言ったことだけを守る。

それもいいですが、やはりそれがどうしてもうまくいかない時があるのですから、頭を柔らかくして考えを改めるほかないのです。

浅井氏は、氏の本の中で「池田大作は、大聖人の唯一の御遺命たる国立戒壇を否定して、偽戒壇.正本堂を建てこれを時の貫首に『御遺命の戒壇』と認承させた。さらにあろうことか、戒壇の大御本尊を捨て奉った。

一方、宗門の阿部日顕は戒壇の大御本尊を敵視している身延派とも連携し身延派の悪僧どもを相次いで大石寺に招いた。」として、正宗と学会の両方を批判していたのです。

その結果、顕正会は日蓮正宗から破門処分にされるのです。

そして、氏が死ぬ2023年の直前まで、「正本堂は偽戒壇だ!偽戒壇だ!」と連呼していたのです。

あまりに一途になるのはいいですが、融通が利かないのはいただけないですね。

しかし、こういうあまりに融通の利かない浅井氏に賛同し続けていた顕正会員が多くいたし、いまだその浅井氏の意見を支持している人が大勢いますからあきれるばかりです。

「正本堂の建立は、国民全員が日蓮に帰依してから天皇の許可を得て、なんていう浅井氏の意見は無理だしおかしいでしょう?」と顕正会員に尋ねたことがあったのですが、誰もが「そんなことない」というのですから信じれなかったです。

その教団に一途になると、まるで自分の意見がなくなってしまう。

それで意志のないまま無批判でいる。

そういう人が多くなればなるほど、その長.浅井昭衛氏は、自分の意見を固定したままになっていく。

頑固者は余計頑固者になる、というスパイラルから抜け出せなくなる(笑)

そういう人生は私は見習いたくないですね(笑)

そんなスタンスに共鳴される方はいらっしゃるでしょうか?

●そんな人にお勧めしたいのが以下の本(電子書籍)が以下です。

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

汗牛充棟.com ホーム

根拠薄弱なのに日蓮に帰依は私はできないです。その結果、人生摘んでも自己責任として受け入れる…そんなスタンスに共鳴できる人は?

鎌倉時代を生きた日蓮僧は、念仏、真言、律宗を大幅に批判していたのです。

こういった邪教が蔓延していたからこそ、国は飢饉にまみれ、戦が蔓延していたということです。

それを克服するのは、私の宗教をたもてば日本は至福の国になる、ということです。

日蓮

当時は、日蓮のような人智を超えた人物が言うとどうしても耳をそばだてざるを得ない状態になったのでしょう。

そしてさしたる検証もしないまま、その人の言うとおりにしてしまう。

しないととんでもないことになってしまいそうな気分になる。

私にはそういったカリスマ性がないので、大団体のリーダーになる資質はないのでしょうか…(笑)。

でも、真言密教は開祖.空海の時代に国教にまでなったのです、時の桓武天皇(下写真)の後押しによって。

1つの仏教が国教になった例は唯一、真言宗だけなのです。

ゆえに、この仏教(真言宗)のみが至高の仏教だなどといった短絡的な結論には達しないです(笑)。

しかし、その偉業を再度、検証するひつようはあるでしょう。

しかし、開祖.空海がいた時代より、数百年がたった鎌倉時代において、その真言宗も良くも悪くも変容してしまっていたことは容易に想像できます。

その変容した真言宗が日蓮にとって悪かったのか、あるいは真言そのものが日蓮にとって悪かったのかは、日蓮の書物を読んでもはっきりとはわからないです。

私は読みました。

しかし、疑問なのは、日蓮は自分の宗教を開祖する前に、真言宗の東寺に行って遊学しているのです。

そこで写経を学び、誦読という概念も取り入れているのです。

日蓮正宗系の団体の信者が毎朝夕に勤行をするのも、この真言宗の誦読がヒントになっているのです。

それなのに、どうして日蓮が真言宗を批判していたのかわかりかねるのです。

その理由を探らずに、「日蓮大聖人様が言っていたから」という理由だけで真言宗を批判する気にはなれないのが正直なところです。

絶対に真言宗は排除しなければならない、という衝動に駆られたら私は批判するでしょうが、私は絶対にそうならない気がします。

なぜなら、私は物事をくまなく観ると、特長と欠点をどうしても見出してしまうたちの人間だからですね(笑)

ゆえに、真言宗がいいという人は帰依したり信仰したりすればいいし、そう思わない人はしなければいいという結論に達してしまうのです(笑)。

しかし、日蓮正宗系の団体の顕正会の会長だった浅井昭衛氏(下写真)はその本の中で、

「当時の日本は、念仏、真言、律、等の成仏の叶わぬ邪法が国中に充満していた」

と無批判のまま日蓮の言質を信じ切っていたのです。

何を根拠に成仏できぬというのだろうか?

その根拠は?

なら逆に南無妙法蓮華経と唱えれば成仏というのだろうか?

そのできるわけは?

という疑問がわくのですね。

こういう私のような理屈屋は、顕正会には邪魔になるでしょう(笑)

その通りです、私はなれないし、なる気もないです(笑)

こういう反論を顕正会の人に訊いたら、「浅井先生はこれまで何十年も日蓮大聖人様について研究してきたのです。ゆえに理屈を並べずに黙って聞いていればいいのです」ということでした。

日蓮のいったことがすべて無批判でいいという根拠が得れて、そのうえで、この人に帰依すると決めたのであればそれでもいいでしょう。

しかし、日蓮にしろ、浅井氏にしろ、完璧無比という人ではないのだから、そこは譲歩すべきでしょう、というのが私の意見です。

もう話しが顕正会の人とは平行線状態ですね。

それでもいいです。

日蓮に帰依しないことで、自分に災厄がかかるかもしれないですし、かからないかもしれないです。

災厄がかかってきたときには、「顕正会に顕正会員が自分を引き止めなかったからだ!」などと責任転嫁するつもりはないです。

そんな勝手な議論はないですよね?(笑)

ゆえに、自己責任にしますから、そこは誰のせいでもなく、自分のせいにします。

そんなスタンスです。

こういった意見に与することができる人にお勧めなのは以下の本(電子書籍)ですね。

●非常にお勧めなので読んでくださいませ!

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク

汗牛充棟.com ホーム

こういった邪教が蔓延していたからこそ、国は飢饉にまみれ、戦が蔓延していたということです。

それを克服するのは、私の宗教をたもてば日本は至福の国になる、ということです。

日蓮

当時は、日蓮のような人智を超えた人物が言うとどうしても耳をそばだてざるを得ない状態になったのでしょう。

そしてさしたる検証もしないまま、その人の言うとおりにしてしまう。

しないととんでもないことになってしまいそうな気分になる。

私にはそういったカリスマ性がないので、大団体のリーダーになる資質はないのでしょうか…(笑)。

でも、真言密教は開祖.空海の時代に国教にまでなったのです、時の桓武天皇(下写真)の後押しによって。

1つの仏教が国教になった例は唯一、真言宗だけなのです。

ゆえに、この仏教(真言宗)のみが至高の仏教だなどといった短絡的な結論には達しないです(笑)。

しかし、その偉業を再度、検証するひつようはあるでしょう。

しかし、開祖.空海がいた時代より、数百年がたった鎌倉時代において、その真言宗も良くも悪くも変容してしまっていたことは容易に想像できます。

その変容した真言宗が日蓮にとって悪かったのか、あるいは真言そのものが日蓮にとって悪かったのかは、日蓮の書物を読んでもはっきりとはわからないです。

私は読みました。

しかし、疑問なのは、日蓮は自分の宗教を開祖する前に、真言宗の東寺に行って遊学しているのです。

そこで写経を学び、誦読という概念も取り入れているのです。

日蓮正宗系の団体の信者が毎朝夕に勤行をするのも、この真言宗の誦読がヒントになっているのです。

それなのに、どうして日蓮が真言宗を批判していたのかわかりかねるのです。

その理由を探らずに、「日蓮大聖人様が言っていたから」という理由だけで真言宗を批判する気にはなれないのが正直なところです。

絶対に真言宗は排除しなければならない、という衝動に駆られたら私は批判するでしょうが、私は絶対にそうならない気がします。

なぜなら、私は物事をくまなく観ると、特長と欠点をどうしても見出してしまうたちの人間だからですね(笑)

ゆえに、真言宗がいいという人は帰依したり信仰したりすればいいし、そう思わない人はしなければいいという結論に達してしまうのです(笑)。

しかし、日蓮正宗系の団体の顕正会の会長だった浅井昭衛氏(下写真)はその本の中で、

「当時の日本は、念仏、真言、律、等の成仏の叶わぬ邪法が国中に充満していた」

と無批判のまま日蓮の言質を信じ切っていたのです。

何を根拠に成仏できぬというのだろうか?

その根拠は?

なら逆に南無妙法蓮華経と唱えれば成仏というのだろうか?

そのできるわけは?

という疑問がわくのですね。

こういう私のような理屈屋は、顕正会には邪魔になるでしょう(笑)

その通りです、私はなれないし、なる気もないです(笑)

こういう反論を顕正会の人に訊いたら、「浅井先生はこれまで何十年も日蓮大聖人様について研究してきたのです。ゆえに理屈を並べずに黙って聞いていればいいのです」ということでした。

日蓮のいったことがすべて無批判でいいという根拠が得れて、そのうえで、この人に帰依すると決めたのであればそれでもいいでしょう。

しかし、日蓮にしろ、浅井氏にしろ、完璧無比という人ではないのだから、そこは譲歩すべきでしょう、というのが私の意見です。

もう話しが顕正会の人とは平行線状態ですね。

それでもいいです。

日蓮に帰依しないことで、自分に災厄がかかるかもしれないですし、かからないかもしれないです。

災厄がかかってきたときには、「顕正会に顕正会員が自分を引き止めなかったからだ!」などと責任転嫁するつもりはないです。

そんな勝手な議論はないですよね?(笑)

ゆえに、自己責任にしますから、そこは誰のせいでもなく、自分のせいにします。

そんなスタンスです。

こういった意見に与することができる人にお勧めなのは以下の本(電子書籍)ですね。

●非常にお勧めなので読んでくださいませ!

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました。

汗牛充棟.com ホーム

開祖の教義を必死に学ぶのは良い!しかし、それだけにこだわるべからず。さもなくば原理主義に陥る?

こんにちは。

顕正会の会長だった故.浅井昭衛氏(下写真)は、その著書『日蓮大聖人に背く日本は必ず滅ぶ』において「巷には、残忍な事件が増えている。」といったニュアンスの言葉をだしていました。

そして「こんにちほど人の心が荒廃した時代はない」とも書いていたのです。

こういった言葉は、人類の全歴史を垣間見てからいうべきなのです。

根拠薄弱のそしりはまぬかれないのです。

確かによの中には残忍な事件が増えています。

そのことは看過してはならないでしょう。

しかし、江戸時代の拷問の内容を見よ!とも言いたくなりました。

そこでは、鞭打ち、石抱き、海老攻め、釣責といった現代でも起こりえないような拷問ばかり行われていたのです。

世界の歴史を見ればもっと残忍な拷問があったのです。

処刑においてはそれどころではないのです。

また浅井氏は、「末法になると人の心が荒廃し、大戦乱の時代に入るということを日蓮が予言していた」

ということも書いているのです。

仏の在世から遠く隔たったため、教法が次第に微細・瑣末になり、僧侶が戒律を修めず、争いばかりを起こして邪見がはびこり、釈迦の仏教がその効力をなくしてしまう時期というのが末法ということです。

日蓮の言葉を引き合いに出して、そういった残忍な事件を見ると、それだけで「日蓮大聖人の言ったとおりだ」→「ゆえに日蓮大聖人は偉大だ」→「ゆえにこの人の仏法に帰依しなければ」という決論に達してしまうのです。

この結論への達し方を見ると、やはり「違う!」という結論に私は達してしまうのですね(笑)。

やはり、宗教的な力に無関心になる時代はどこにでもあるようです。

それは「あまりに豊かになりすぎた時代」というのが私には妥当と思います。

食うに困らず、苦労もせず、そして利器が発達して、人の身体的、精神的痛みもわからなくなると、人殺しや虐めや嫌がらせなどが平気でできるようになる。

何不自由なく生活できるようになって、日々やることがなくなるときも同じなのです。

何も日蓮の言葉だけを引き合いに出すべきではないと思うのですがどうでしょうか?

日蓮

確かに、浅井氏がその著で引き合いに出していた現代における殺人、強盗、放火、婦女暴行、誘拐の頻度とその暴虐性は忘れてはならないでしょう。

しかし、それらは日蓮に帰依すればなくなるのでしょうか?

そんなことはないでしょう。

そういった事件が起きるようになったからと言って現代が末法ならば、これまでの戦争などが頻発した時代、例えば幕末、日清戦争、日露戦争、第一次大戦、第二次大戦、イランイラク戦争、イラク戦争、等々枚挙にいとまがないのです。

それより前の時代である室町、江戸といつの世でも戦闘はあったのであり、「ゆえにいつの時代でも末法ではないか!」と私は疑問に思うのですね。

そういった事件や戦争や人心の荒廃については看過してはならないでしょう。

しかし、その起きた全貌をつまびらかにして、そして打開策を練り、それにかなう方法を実行していくのが王道ではないか?と思われてならないのです。

浅井氏は、その著書『日蓮大聖人に背く日本は必ず滅ぶ』のP.12において、日蓮の仏法が「全人類をお救い下さる」とまで書いているのです。

ここを読んで私は、「何を根拠にそんな大言壮語を!」といぶかし気に思いました。

日蓮正宗、日蓮宗ともに世界にはそれらの信者の総数は何億人もいます。

ということは、毎日、何億もの南無妙法蓮華経という経文が唱えられていることになります。

これで人類は救われているはずですが、やはりそんなことにはなっていないのです。

そのことを顕正会の会員に聞いたら、「全日本人が日蓮大聖人に帰依していないからだ」などと言っているので苦笑してしまいました。

そんなことは無理だし、全国民が帰依しないと効力がないとなぜ言い切れるのか?

そんな全国民が帰依した時代があったのか?

あったがゆえにそんなことを言っているのならばわかるが、そんな経験理論がないのにそんな戯言を言っているのは滑稽でしかなかったですね(笑)。

やはり、日蓮が生前にいっていた「広宣流布」を引き合いにものを言っているのでしょう。

この単語は、どれだけの人が日蓮に帰依した状態なのかはわかりかねますが、顕正会では全国民ということなのだそうです。

そんなことは大人ならば絶対に無理とわかるのですが、顕正会の人はそうは考えていないようで信じられないです(笑)。

顕正会の発表では、顕正会の会員は300万世帯にまで広がったようで、それは素晴らしい偉業ですが、全国民までには到底おぼつかないですね。

よしんば、それに到達しようとしても、「やっぱり抜けるわ!」という人が出たら、それだけでもうやり直しです。

そうならないように辞めそうな人を監視員をつけて監視していなくてはならないでしょう。

そうなったら非常にお金もかかります。

それでも顕正会は全国民がなることを目指すのでしょうか?

辞めたほうがいいです(笑)。

浅井氏は更に、

「広宣流布の時来れば、日本は御本仏を国の魂となるゆえに仏国となる。この仏国は衰微せず、三災七難もなく安泰となる」

とまで書いているのです。

即座に思うのは、「日本がこのような状態になった歴史があったのだろうか?」ということです。

ないでしょう?

ないのに立正安国の実現となるといわれても単なる大言壮語にしか聞こえないのです。

現代社会を俯瞰して、どれだけ兼ね合わせが可能かといったことを考慮せずに、ひたすら開祖の言ったことを第一に考え、それを強制させようとするのを一般的に原理主義というのです。

さながら、故.浅井昭衛氏は日蓮原理主義者とでも言いたくなります。

これまでのこういった議論に賛同できる人にお勧めなのは、以下の本(電子書籍)ですね。

かなり共鳴できると思います。

●以下よりどうぞ!

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク

汗牛充棟.com ホーム

顕正会の会長だった故.浅井昭衛氏(下写真)は、その著書『日蓮大聖人に背く日本は必ず滅ぶ』において「巷には、残忍な事件が増えている。」といったニュアンスの言葉をだしていました。

そして「こんにちほど人の心が荒廃した時代はない」とも書いていたのです。

こういった言葉は、人類の全歴史を垣間見てからいうべきなのです。

根拠薄弱のそしりはまぬかれないのです。

確かによの中には残忍な事件が増えています。

そのことは看過してはならないでしょう。

しかし、江戸時代の拷問の内容を見よ!とも言いたくなりました。

そこでは、鞭打ち、石抱き、海老攻め、釣責といった現代でも起こりえないような拷問ばかり行われていたのです。

世界の歴史を見ればもっと残忍な拷問があったのです。

処刑においてはそれどころではないのです。

また浅井氏は、「末法になると人の心が荒廃し、大戦乱の時代に入るということを日蓮が予言していた」

ということも書いているのです。

仏の在世から遠く隔たったため、教法が次第に微細・瑣末になり、僧侶が戒律を修めず、争いばかりを起こして邪見がはびこり、釈迦の仏教がその効力をなくしてしまう時期というのが末法ということです。

日蓮の言葉を引き合いに出して、そういった残忍な事件を見ると、それだけで「日蓮大聖人の言ったとおりだ」→「ゆえに日蓮大聖人は偉大だ」→「ゆえにこの人の仏法に帰依しなければ」という決論に達してしまうのです。

この結論への達し方を見ると、やはり「違う!」という結論に私は達してしまうのですね(笑)。

やはり、宗教的な力に無関心になる時代はどこにでもあるようです。

それは「あまりに豊かになりすぎた時代」というのが私には妥当と思います。

食うに困らず、苦労もせず、そして利器が発達して、人の身体的、精神的痛みもわからなくなると、人殺しや虐めや嫌がらせなどが平気でできるようになる。

何不自由なく生活できるようになって、日々やることがなくなるときも同じなのです。

何も日蓮の言葉だけを引き合いに出すべきではないと思うのですがどうでしょうか?

日蓮

確かに、浅井氏がその著で引き合いに出していた現代における殺人、強盗、放火、婦女暴行、誘拐の頻度とその暴虐性は忘れてはならないでしょう。

しかし、それらは日蓮に帰依すればなくなるのでしょうか?

そんなことはないでしょう。

そういった事件が起きるようになったからと言って現代が末法ならば、これまでの戦争などが頻発した時代、例えば幕末、日清戦争、日露戦争、第一次大戦、第二次大戦、イランイラク戦争、イラク戦争、等々枚挙にいとまがないのです。

それより前の時代である室町、江戸といつの世でも戦闘はあったのであり、「ゆえにいつの時代でも末法ではないか!」と私は疑問に思うのですね。

そういった事件や戦争や人心の荒廃については看過してはならないでしょう。

しかし、その起きた全貌をつまびらかにして、そして打開策を練り、それにかなう方法を実行していくのが王道ではないか?と思われてならないのです。

浅井氏は、その著書『日蓮大聖人に背く日本は必ず滅ぶ』のP.12において、日蓮の仏法が「全人類をお救い下さる」とまで書いているのです。

ここを読んで私は、「何を根拠にそんな大言壮語を!」といぶかし気に思いました。

日蓮正宗、日蓮宗ともに世界にはそれらの信者の総数は何億人もいます。

ということは、毎日、何億もの南無妙法蓮華経という経文が唱えられていることになります。

これで人類は救われているはずですが、やはりそんなことにはなっていないのです。

そのことを顕正会の会員に聞いたら、「全日本人が日蓮大聖人に帰依していないからだ」などと言っているので苦笑してしまいました。

そんなことは無理だし、全国民が帰依しないと効力がないとなぜ言い切れるのか?

そんな全国民が帰依した時代があったのか?

あったがゆえにそんなことを言っているのならばわかるが、そんな経験理論がないのにそんな戯言を言っているのは滑稽でしかなかったですね(笑)。

やはり、日蓮が生前にいっていた「広宣流布」を引き合いにものを言っているのでしょう。

この単語は、どれだけの人が日蓮に帰依した状態なのかはわかりかねますが、顕正会では全国民ということなのだそうです。

そんなことは大人ならば絶対に無理とわかるのですが、顕正会の人はそうは考えていないようで信じられないです(笑)。

顕正会の発表では、顕正会の会員は300万世帯にまで広がったようで、それは素晴らしい偉業ですが、全国民までには到底おぼつかないですね。

よしんば、それに到達しようとしても、「やっぱり抜けるわ!」という人が出たら、それだけでもうやり直しです。

そうならないように辞めそうな人を監視員をつけて監視していなくてはならないでしょう。

そうなったら非常にお金もかかります。

それでも顕正会は全国民がなることを目指すのでしょうか?

辞めたほうがいいです(笑)。

浅井氏は更に、

「広宣流布の時来れば、日本は御本仏を国の魂となるゆえに仏国となる。この仏国は衰微せず、三災七難もなく安泰となる」

とまで書いているのです。

即座に思うのは、「日本がこのような状態になった歴史があったのだろうか?」ということです。

ないでしょう?

ないのに立正安国の実現となるといわれても単なる大言壮語にしか聞こえないのです。

現代社会を俯瞰して、どれだけ兼ね合わせが可能かといったことを考慮せずに、ひたすら開祖の言ったことを第一に考え、それを強制させようとするのを一般的に原理主義というのです。

さながら、故.浅井昭衛氏は日蓮原理主義者とでも言いたくなります。

これまでのこういった議論に賛同できる人にお勧めなのは、以下の本(電子書籍)ですね。

かなり共鳴できると思います。

●以下よりどうぞ!

『日蓮正宗、創価学会、顕正会 どのように選び接していくか』

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

汗牛充棟.com ホーム

宗教団体は、その開祖の遺した教義を正確には伝えられない弊が存在している。ならどうすればいい?

こんにちは。

これまで顕正会の会長だった故.浅井昭衛氏(下写真)の、日蓮の書物だけに依拠して、それに無批判でいて、それを信者に勧める態度を評してきました。

それはさながら日蓮原理主義とでも言いたくなるなるものでした。

日蓮のみが至高の存在であり、それに従えば必ず幸せになれるんだ、といったニュアンスの発言には辟易していました私は。

確かに、鎌倉時代の僧侶がいったことでも現代においても見倣い、学べるところがあるのは否定はしないです。

しかし、科学が発達して、その言葉よりも有効と思われる事項ができたのであるならば、そちらを優先すべきであるとしか私には言いようがないのです。

絶え間なく仏法の実践…これで本当に人生が好転するのならば、その方法に縋るのがいいでしょう。

しかし、それでは好転しないからこそ、科学的な方法や他の宗教や教えを学んで実践していくという方途を取る人が出てくるのでしょう。

その一人が私です。

依拠するのが日蓮大聖人だけでいいとしたのが直弟子だった日興上人(下写真)で、その流れをくむのが日蓮正宗でありかつ、その信徒団体だった創価学会であり、顕正会であるのです。

その顕正会の会長だった浅井昭衛氏は、学生時代に日蓮の『立正安国論』を読み、それに感化を受けて、かなりぞっこんになったのがわかります。

それ以降、日蓮の書物をたくさん読み、この教えを世に広めなければ、という思いになったのでしょう。

その書物は、かなり多くありますから、それを全部読み通し、修めるだけでもかなりの労力がかかりますし、その労力をかければかけるほど、それしか見えなくなり、それこそが至高であるという思いになったのはわかります。

わき目も振らずに集中する。

そういう猪突猛進ぶりは、若いころには陥りがちですし、見た目にもオーラが出ていてかっこいいのは認めますが、それから精神的に成長したのならば、もっと脇目を振ることも大事だろうと思うのです。

そう、他の分野にも目を向けて、「日蓮大聖人以外でも学べるものがあるんではないか?」という思いに駆られなかったのかなあといぶかし気に思います。

他のいろんな本や人からも多くのことを学べるのですし、正直、日蓮の書いた本だけでは物足りない、と思ったのです、私が創価学会にいた時に。

しかも、学会で講演する人たち、ほとんどは幹部たちですが、その人たちは、自分が大事と思った部分を中心に講義をするのです。

講演内容は各自の自由ですから、やはり裁量に任せられる。

すると毎回毎回同じような講義内容になってしまうという悪弊が存在してしまうのです。

それも咎めだてされることもない。

すると私にとっては非常に味気ないものになっていたのです。

それもまた、私が創価学会の講演に行かなくなってしまった理由の1つでもあるのです。

自分が疑問に思っていた「こういうことは日蓮は言っていなかったのか?」「この分野については言ってなかったのか?」という疑問は当然わいてくるものですが、信者の中からそういうことを聞いたことがないのですね。

そういう疑問がわいてきたら、やはり日蓮の遺した代表的な書物である『御書』をくまなく全部読むのがいいと思います。

それによって、その疑問が晴れると思います。

やはりその開祖の思想の勉強をくまなくするのであれば、やはり全部を網羅して読むことが大事でしょう。

創価学会から顕正会に移籍して幸福になった人の『顕正新聞』での講演では「創価学会時代には、日蓮大聖人の三大秘宝抄について講義されることはなかったですが、顕正会にきて、それを聞いて、それから私の人生は好転しました」という経験談がありました。

もちろん、そのことで創価学会を責める気はないです。

どんな団体でもそういう悪弊は存在するのですから。

その開祖の遺した教義をすべてくまなく講義できるはずはありませんから、どうしても講演者の好みに合った部分だけを講義してしまうということになるのです。

その人は幸運にも三大秘宝抄を学べることができたけれども、創価学会においても顕正会で話されていないことを聞いて人生を好転させたという例も当然あるでしょう。

そこでも、顕正会を責める気はないです。

ゆえに、その開祖にぞっこんになったのであれば、やはりその開祖の遺した書物をくまなく読むことが大事でしょう。

日蓮

顕正会では月に1度、創価学会はほぼ日刊で新聞が届きますが、それだけで満足せずに、主体的に学んでいくことが大事でしょう。

しかし、私は日蓮の言ったことだけが人生のすべてに通じるといった短絡的な考えにはならないので、どちらの新聞も読みませんし、日蓮の遺した書物もこれからほとんど読まないでしょう(笑)。

日蓮の言ったことだけで世の中に通用するはずもないですし、まだまだ学ばなくてはならないことが大いにあることは間違いないのです。

以下、ふたたび浅井昭衛氏の書物からの引用をしましょう。

「崩れぬ幸福をもたらす福運、果報等は仏法の実践のみによってその人の身にあらわれるのである」

ということです。

ここを読んでそんなことはないだろうとすぐさま思ったのです。

日々の生活で人の苦労、痛みを身をもって体感していくことも大事なのは言うまでもないです。

やはり外に出て、冷たい思いをする、暑い思いをする、また転んだり、滑ったりして痛みを知る。

またけんかなどもして痛みを知る。

そして人と言い合い等もして、どういうことを言ったら人が喜び、どういうことを言ったら人が悲しむか、といったことも体感して行くことも大事でしょう。

日蓮の仏法の実践だけで事足りる…妄想もはなはだしいです(笑)

確かに仏法の教えを学んだり、それを実践することによって人生が好転することもあるわけではあるゆえに仏法も大事だが、それが最優先ではだめだということを私は言いたいのです。

仏法を学ぶことで人の痛みがわかるようになるんですか、と非常に疑問なのです。

世の中を簡単に考えて生きていきたい気持ちはわかりますが、実際はそうではないということを悟ってほしいものです。

そういう簡単に生きていきたい気持ちは、小学生くらいで卒業していってほしいものです。

浅井城衛

息子である浅井城衛氏は、父上の跡を継いで、いま顕正会の会長になられましたが、こういった父上の日蓮原理主義を受けて、どのように展開していくのかが見ものなのです。

顕正会の幹部会のビデオを動画で見ることがありますのでその様子が見れるのです。

父上の思想を踏襲していくのか、あるいは改良していくのか、あるいは第三の道にいくのか、希望をもって見守っていきたいと思います。

この人はかなり毅然として、日蓮の、そして父上の言葉に非常に感銘を受けて、両者を心から尊敬し、そして毅然とした話し方をしているので、私が顕正会の会員だったら、かなり憧れの対象になっただろうことは間違いないです。

しかし、私はあくまでも多元的に物事を考えていくたちなので、顕正会には入らないだろうことは確定的ですので残念ながら…ですね(笑)。

ここまで書いてきたことについてピンときた人や、賛同した人には以下の本(電子書籍)を推奨したいです!

●以下よりどうぞ。

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

汗牛充棟.com ホーム

これまで顕正会の会長だった故.浅井昭衛氏(下写真)の、日蓮の書物だけに依拠して、それに無批判でいて、それを信者に勧める態度を評してきました。

それはさながら日蓮原理主義とでも言いたくなるなるものでした。

日蓮のみが至高の存在であり、それに従えば必ず幸せになれるんだ、といったニュアンスの発言には辟易していました私は。

確かに、鎌倉時代の僧侶がいったことでも現代においても見倣い、学べるところがあるのは否定はしないです。

しかし、科学が発達して、その言葉よりも有効と思われる事項ができたのであるならば、そちらを優先すべきであるとしか私には言いようがないのです。

絶え間なく仏法の実践…これで本当に人生が好転するのならば、その方法に縋るのがいいでしょう。

しかし、それでは好転しないからこそ、科学的な方法や他の宗教や教えを学んで実践していくという方途を取る人が出てくるのでしょう。

その一人が私です。

依拠するのが日蓮大聖人だけでいいとしたのが直弟子だった日興上人(下写真)で、その流れをくむのが日蓮正宗でありかつ、その信徒団体だった創価学会であり、顕正会であるのです。

その顕正会の会長だった浅井昭衛氏は、学生時代に日蓮の『立正安国論』を読み、それに感化を受けて、かなりぞっこんになったのがわかります。

それ以降、日蓮の書物をたくさん読み、この教えを世に広めなければ、という思いになったのでしょう。

その書物は、かなり多くありますから、それを全部読み通し、修めるだけでもかなりの労力がかかりますし、その労力をかければかけるほど、それしか見えなくなり、それこそが至高であるという思いになったのはわかります。

わき目も振らずに集中する。

そういう猪突猛進ぶりは、若いころには陥りがちですし、見た目にもオーラが出ていてかっこいいのは認めますが、それから精神的に成長したのならば、もっと脇目を振ることも大事だろうと思うのです。

そう、他の分野にも目を向けて、「日蓮大聖人以外でも学べるものがあるんではないか?」という思いに駆られなかったのかなあといぶかし気に思います。

他のいろんな本や人からも多くのことを学べるのですし、正直、日蓮の書いた本だけでは物足りない、と思ったのです、私が創価学会にいた時に。

しかも、学会で講演する人たち、ほとんどは幹部たちですが、その人たちは、自分が大事と思った部分を中心に講義をするのです。

講演内容は各自の自由ですから、やはり裁量に任せられる。

すると毎回毎回同じような講義内容になってしまうという悪弊が存在してしまうのです。

それも咎めだてされることもない。

すると私にとっては非常に味気ないものになっていたのです。

それもまた、私が創価学会の講演に行かなくなってしまった理由の1つでもあるのです。

自分が疑問に思っていた「こういうことは日蓮は言っていなかったのか?」「この分野については言ってなかったのか?」という疑問は当然わいてくるものですが、信者の中からそういうことを聞いたことがないのですね。

そういう疑問がわいてきたら、やはり日蓮の遺した代表的な書物である『御書』をくまなく全部読むのがいいと思います。

それによって、その疑問が晴れると思います。

やはりその開祖の思想の勉強をくまなくするのであれば、やはり全部を網羅して読むことが大事でしょう。

創価学会から顕正会に移籍して幸福になった人の『顕正新聞』での講演では「創価学会時代には、日蓮大聖人の三大秘宝抄について講義されることはなかったですが、顕正会にきて、それを聞いて、それから私の人生は好転しました」という経験談がありました。

もちろん、そのことで創価学会を責める気はないです。

どんな団体でもそういう悪弊は存在するのですから。

その開祖の遺した教義をすべてくまなく講義できるはずはありませんから、どうしても講演者の好みに合った部分だけを講義してしまうということになるのです。

その人は幸運にも三大秘宝抄を学べることができたけれども、創価学会においても顕正会で話されていないことを聞いて人生を好転させたという例も当然あるでしょう。

そこでも、顕正会を責める気はないです。

ゆえに、その開祖にぞっこんになったのであれば、やはりその開祖の遺した書物をくまなく読むことが大事でしょう。

日蓮

顕正会では月に1度、創価学会はほぼ日刊で新聞が届きますが、それだけで満足せずに、主体的に学んでいくことが大事でしょう。

しかし、私は日蓮の言ったことだけが人生のすべてに通じるといった短絡的な考えにはならないので、どちらの新聞も読みませんし、日蓮の遺した書物もこれからほとんど読まないでしょう(笑)。

日蓮の言ったことだけで世の中に通用するはずもないですし、まだまだ学ばなくてはならないことが大いにあることは間違いないのです。

以下、ふたたび浅井昭衛氏の書物からの引用をしましょう。

「崩れぬ幸福をもたらす福運、果報等は仏法の実践のみによってその人の身にあらわれるのである」

ということです。

ここを読んでそんなことはないだろうとすぐさま思ったのです。

日々の生活で人の苦労、痛みを身をもって体感していくことも大事なのは言うまでもないです。

やはり外に出て、冷たい思いをする、暑い思いをする、また転んだり、滑ったりして痛みを知る。

またけんかなどもして痛みを知る。

そして人と言い合い等もして、どういうことを言ったら人が喜び、どういうことを言ったら人が悲しむか、といったことも体感して行くことも大事でしょう。

日蓮の仏法の実践だけで事足りる…妄想もはなはだしいです(笑)

確かに仏法の教えを学んだり、それを実践することによって人生が好転することもあるわけではあるゆえに仏法も大事だが、それが最優先ではだめだということを私は言いたいのです。

仏法を学ぶことで人の痛みがわかるようになるんですか、と非常に疑問なのです。

世の中を簡単に考えて生きていきたい気持ちはわかりますが、実際はそうではないということを悟ってほしいものです。

そういう簡単に生きていきたい気持ちは、小学生くらいで卒業していってほしいものです。

浅井城衛

息子である浅井城衛氏は、父上の跡を継いで、いま顕正会の会長になられましたが、こういった父上の日蓮原理主義を受けて、どのように展開していくのかが見ものなのです。

顕正会の幹部会のビデオを動画で見ることがありますのでその様子が見れるのです。

父上の思想を踏襲していくのか、あるいは改良していくのか、あるいは第三の道にいくのか、希望をもって見守っていきたいと思います。

この人はかなり毅然として、日蓮の、そして父上の言葉に非常に感銘を受けて、両者を心から尊敬し、そして毅然とした話し方をしているので、私が顕正会の会員だったら、かなり憧れの対象になっただろうことは間違いないです。

しかし、私はあくまでも多元的に物事を考えていくたちなので、顕正会には入らないだろうことは確定的ですので残念ながら…ですね(笑)。

ここまで書いてきたことについてピンときた人や、賛同した人には以下の本(電子書籍)を推奨したいです!

●以下よりどうぞ。

→楽天Kobo

→Amazon Kindle

今回はこれにて終了します。

ありがとうございました!

汗牛充棟.com ホーム